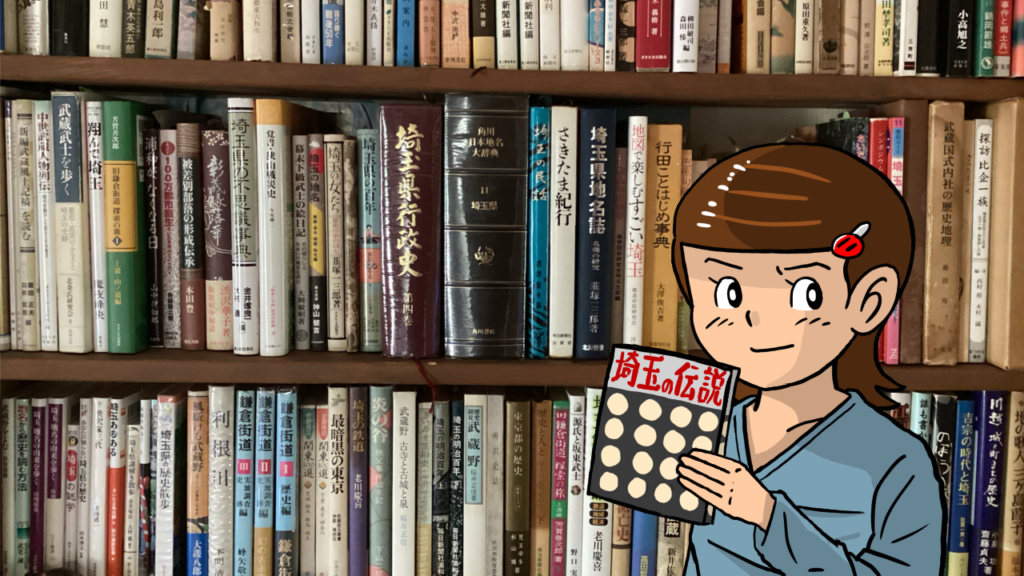

旧浦和市の地名

田島

川の氾濫地域の水没しない高台に島の字を当てることがあります。渋沢栄一の生まれ育った深谷市血洗島もそうですね。田島は班田収授法以来の条里遺構のあるところ。田んぼと高台で田島ですね

曲本

ここで荒川が湾曲、曲がっていたようです

松本

幕末に編纂された風土記稿に浅草の松本小右衛門故ありて当所を預かるとあるので松本さん、人の名前ですね

沼影

沼の北側を指していると思われます。山陰山陽地方の陰ですね。日本海側を裏日本と呼んだり、北側に影・陰・裏などの文字を当てることがあります

内谷

谷の内側と書きますが地名の由来には触れたことがありません。ただ氷川神社のあたりに用水路が集まっていたらしく、政治的にもこの地域「笹目郷」の中心の町でした。笹目郷は近いうちにテーマとして取り上げます

美谷本・美笹

美女木の美、内谷の谷、曲本松本の本を合せて美谷本。美谷本と笹目が合体して美笹です

鹿手袋

もともとはシッテブクロでした、が、平成2年に正式にシカテブクロになっています。袋は川の水の溜まるところ、シッテは尻手、終わりのことをドンジリと言いますよね、袋状の地形の終わりを意味していると思われます

白幡

将門を追う藤原が、という説を多く見かけますが、源頼朝のご先祖、経基の方がしっくりくるのかなと思います。経基が調神社周辺に住われていた武蔵竹芝に恨みを持つのはまあ仕方がありませんwww 武芝襲撃のためここに陣を置き源氏の白い旗を立てた、で、白幡。経基もそのうちテーマにます

六辻

お馴染みの地域名なのに大字として存在しない。尾間木や土合もそうですね。後ほどまとめて触れます。辻は交差点の意味。ここを鎌倉街道が通っていました

文蔵

天正18年、豊臣秀吉が小田原を攻めた天正18年という年号だけはちょこちょこ出てくるので覚えちゃって下さい。天正18年、小田原城落城の後、二階堂資朝という方が文蔵に落ちて来たという記録があるので、文蔵はそれ以前に二階堂氏によって開かれたと考えることが出来ます。文蔵は資朝ないし資朝のお父さんの実名ではないかとのことなので、元はブン蔵だったかもしれませんね

…

…

…