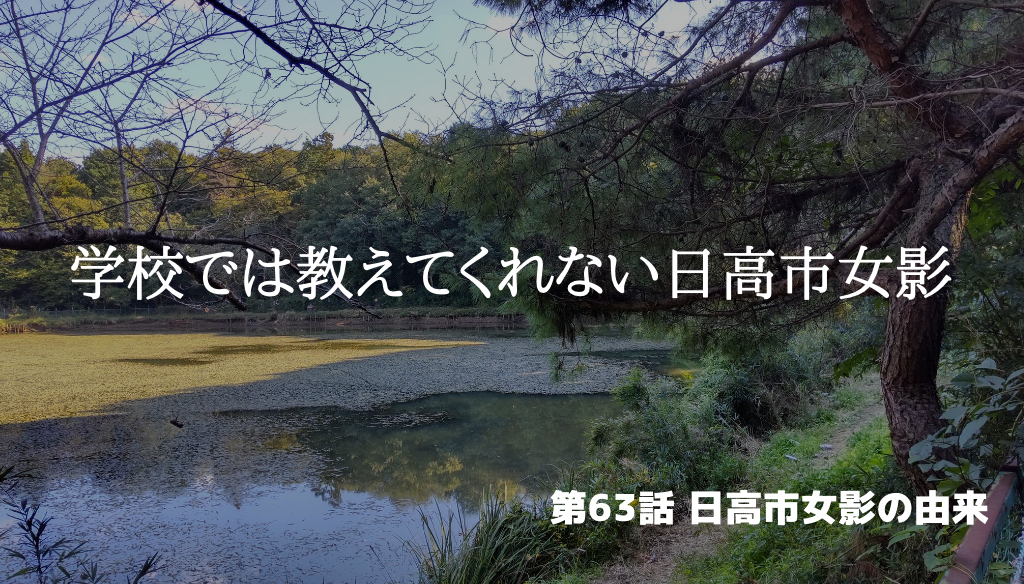

学校では教えてくれない日高市女影【日高市】

偽りの◯◯、◯◯の真実、ここまで分かった◯◯の秘密など、その書籍がいわゆるトンデモかどうかはある程度タイトルで判断出来る、というのは私も概ね同意なのですが、地域史に限っては書かれた年代が何よりも重要、と感じるこの頃だったりもするんですね

その理由はタブーです

差別や人柱など、地域の価値や評判を下げかねないテーマについては、感覚ですけど昭和40年代前半を境に書かれなくなっているような気がします

という訳で今回は、日高市女影の由来について書かれた

昭和40年代前半までの書籍を

数冊入手しましたので、日高市の方には大変申し訳ないのですが、令和の世では絶対に書くことが出来ないであろう

衝撃の真実を!

白昼の元に晒してやりたいと思います

太平記にも登場する、すなわち「女の影」の正体、とくとご覧に入れましょうぞっ

時は戦国の世、このあたりに雷山城と呼ばれる半山城があった

この城には登喜という姫がいた。登喜は幼い頃から馬を愛し、父の愛馬音菊をもらいうけると、毎日近くの原に美しい馬上姿を現していた

しかしある秋、戦国の風雲は急を告げ、敵の大軍がこの城を幾重にも包囲し攻め立ててきた

城主はもはやこれまでと、自害して果てた

登喜は城を抜け出し千丈ヶ池の畔までくると、追っ手の気配を感じ、そばにあった松の木に登り身を隠した

しかし追ってきたのは音菊だった

音菊は登喜の香りを慕ってここまで走ってきたのだ

音菊は登喜の姿を探した

そして音菊は水面に映った

登喜の影を見ると

本当の登喜だと思ったのであろう、ザブンと池に飛び込んでしまった

登喜は愛馬を助けようと池に入った

が、ついに登喜も音菊も水中深く没したままとなり、再びその姿を見ることは出来なかった

以来このあたりを女影と呼ぶようになった

いかにも戦国ファンの好きそうな話ですよねえ

けれど、この話は「ない」です

著者の方が地元の古老にヒアリングをしているのですが

との回答しか得られていないので、女影の地名をもとに誰かが創作し、時代の中でしだいに洗練されていったと考えるのが妥当のような気がします

また戦国ファンのロマンを砕くような話をしてしまうと、鎌倉時代に書かれた吾妻鏡の承久3年6月10日のページに

武蔵国女影四郎、宇治川の合戦にて討死

との記述があるんですね

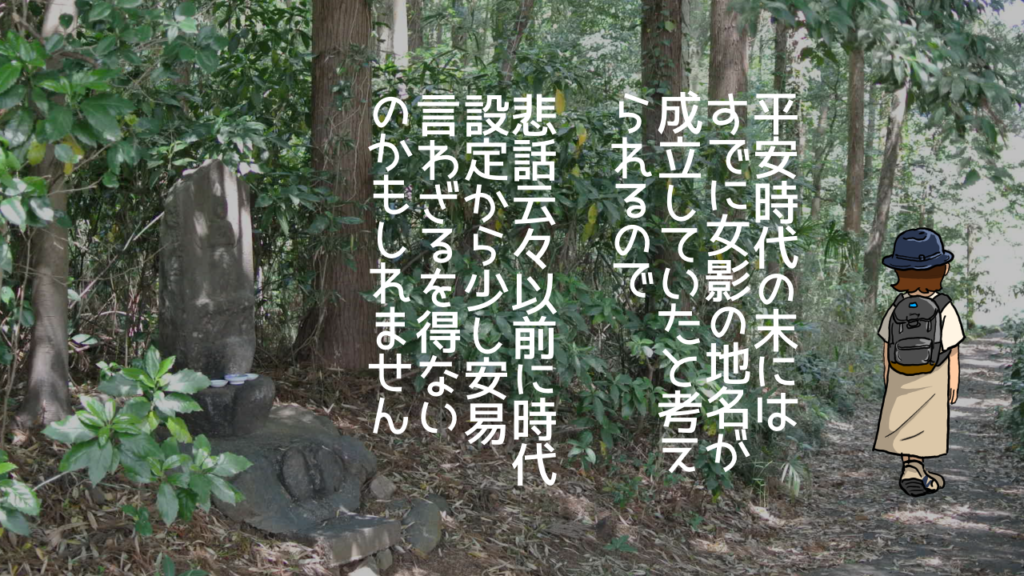

平安時代の末にはすでに女影の地名が成立していたと考えられるので、悲話うんぬん以前に、時代設定から少し安易、言わざるを得ないのかもしれません

以上、次のエピソードとの対比の意味も込めて紹介させていただきました。タブーはさておき、一つの出来事が書き手の都合によりここまで飛躍する、ということを感じて欲しいなと思います

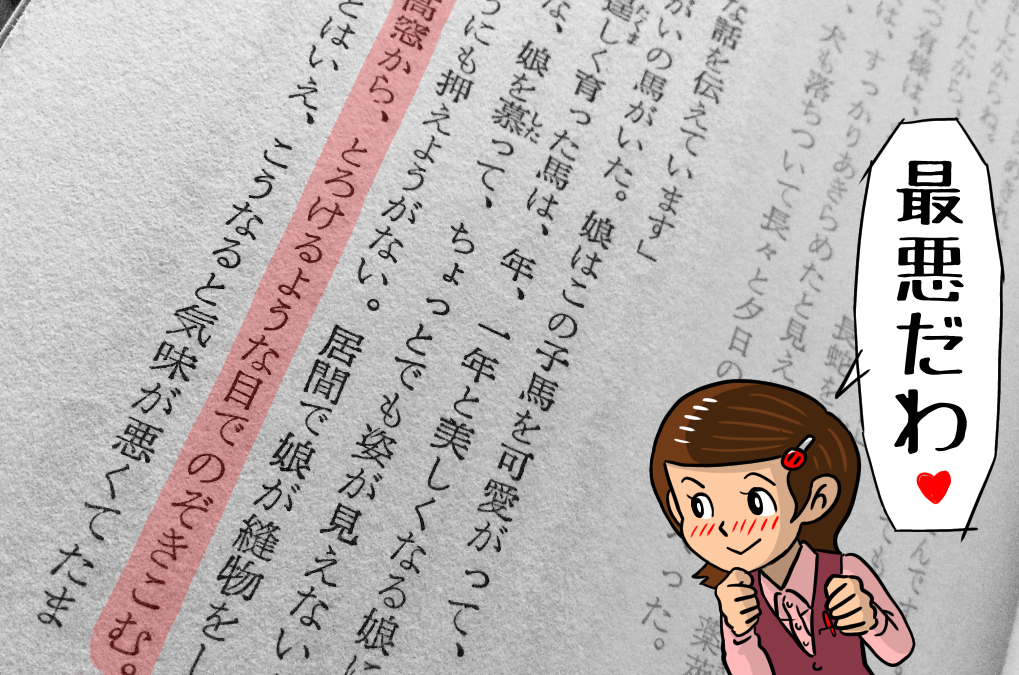

昔この村にせんという娘がいて馬をたいそう可愛がっておった。馬もことのほかせんに懐いてせんの言うことなら何でも言うことを聞いた

ところが馬はいつしかせんに恋心を抱くようになり、せんの姿が見えないと繋いだ綱を振り切ろうと狂い回る

せんが風呂に入れば裏の窓からとろけるような目で覗き込む

親たちも手の付けようがなく、せんもいくら子飼いとはいえ気味が悪くてたまらなくなった

ある日のこと、草刈りに出たせんの後をつけて来た馬は、人影のないススキ原に来ると興奮した様子でせんを抱え込もうとした

驚いたせんは松林に駆け込み必死で逃げ回るうちに、この池のほとりに出た

追い込まれたせんは池の上に長く伸びた一本の松に登り息を殺した

遅れて飛び出した馬は、不意に見失ったせんの姿を血走る眼できょろきょろと探すと、ついに水面に映る

せんの影を見た

馬は一声高くいななくと、ざんぶと池に飛び込んだ。池は深く底は泥沼だったので、馬はもがきながら哀れ池の底に消えていった

以来このあたりを女影と呼ぶようになった

馬が人間の女性に欲情する。そんなことあるのかな、という気もするのですが、遠野物語にあります。ただ私は触れません。あんな終わり方、絶対に嫌です

もう一本いきます! 日高市にお住まいの方、本当にごめんなさいっ

あるときのこと、もう夕暮れも近くなって仕事も終わり、ほっとしてせんが

馬小屋の前でしょんべん

をしていたところ、これを馬に見られてしまった

馬に見られたぐらいのこと、せんはちっとも気にしなかったが、馬の方はそうはいかなかったようで、とうとう興奮してせんに迫ってきた

せんは逃げた、そして池の畔まで来ると松の木に登った

池に映るせんの影!

いかがでしたでしょうか、歴史の闇に葬り去られた女影の真実www

歴史なんてこんなもんだと思うんですよね。真実はいつもひとつ! と言われればまあ確かにその通りなんですけど、その真実が

お姫様から野しょんべんの間にある

と考えると、真実を欲すること自体がナンセンスなのかなあという気持ちにもなってしまいます

それでは最後に新編武蔵風土記稿の中にある女影のページに触れておきますね

風土記稿とは江戸幕府が20年もの月日を費やし作成した地域の歴史書です。立派な歴史の先生も最後はみんな風土記稿なので、なんだかんだ信憑性のイチバン高い資料なのかもしれません

村内二千丈ヶ池ト云池アリテ、往古セント云ヒシ女此池二身ヲ投テ死セシガ、ソノ後彼女ノ影、時トシテ池中ニアラハレシカバ、土人コレヲ女影ト呼ビシヨリ村名モ起リシ

村に千丈ヶ池という池があり、その昔せんという娘がこの池に身を投げて亡くなった。その後彼女の影が池に現れたりしたので、地元の人、ここを女影と呼び、村の名前もそこから起きた

風土記稿チームは、お姫さまでもおしっこでもない幽霊説を採用しているんですね

真実はやはり闇の中ということですかねえwww