旧大宮市の地名

Posted on by eiji

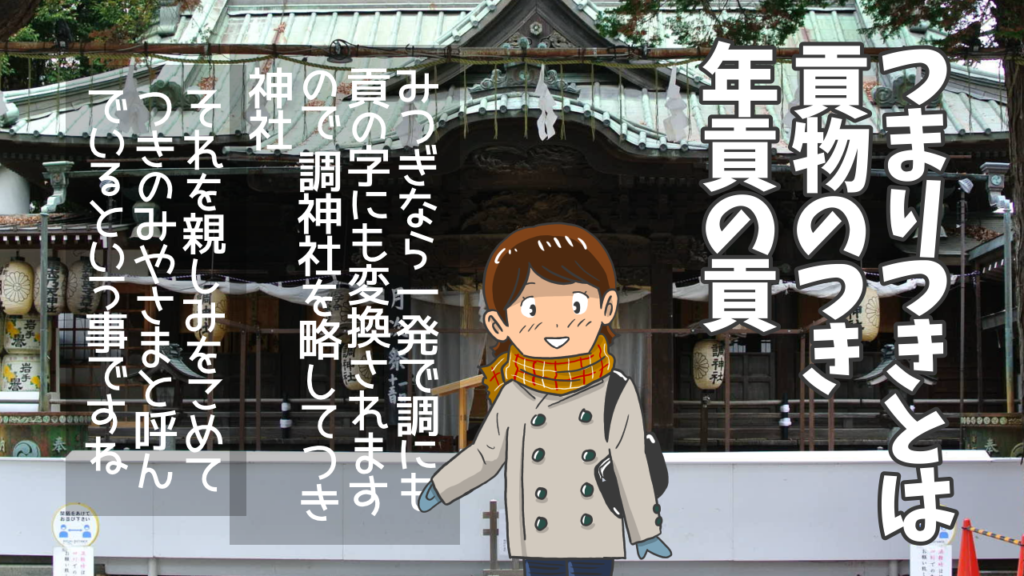

大宮氷川神社は大きい、大いなるお宮、で、大宮!行ってみましょうっ

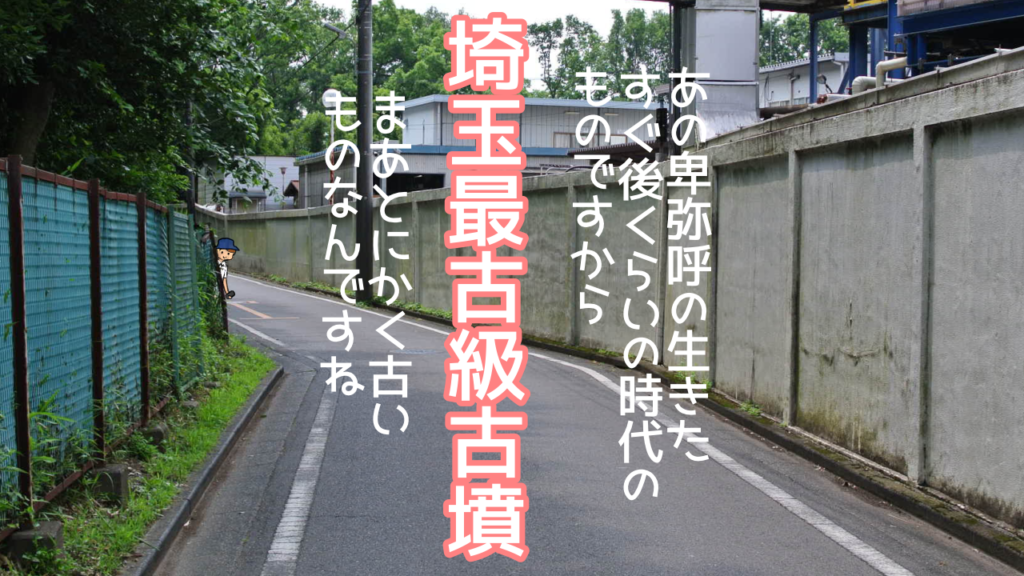

塚本

荒川の改修・流路変更等で随分減ってしまったと思うのですが古墳密集地帯。塚は古墳を指していると思われます(Googleマップで古墳で検索してみて下さい)

飯田(新田)

二十の村が力を合わせて開発した、とあるので、助け合うの意味を持つ「結」がイイになったと思われます。飯田新田は飯田村が開いた田、いわゆる村請新田ですね

湯木

分かりません。イイダがユイダなのでユイギだろうなとは思いますが分かりません

昭和

昭和の土地改良事業により成立した地名です。元は大宮市島根、浦和市在家五関宿の一部であったため浦和市(現桜区)昭和もあります

島根

桜区田島や深谷市血洗島の島と同じですね、荒川と鴨川が氾濫した際、水没しない高台に島の字を当てた、で問題ないと思います

三条

歴史の授業で習いました、条里制の条、碁盤の目のように区分けされた田んぼの縦の列の三番目のどこか、ということですね。大久保条里遺跡といいます。平安時代からずっと田んぼだった、ずっとこの景色だった、と考えるとグッとくるものがありますね

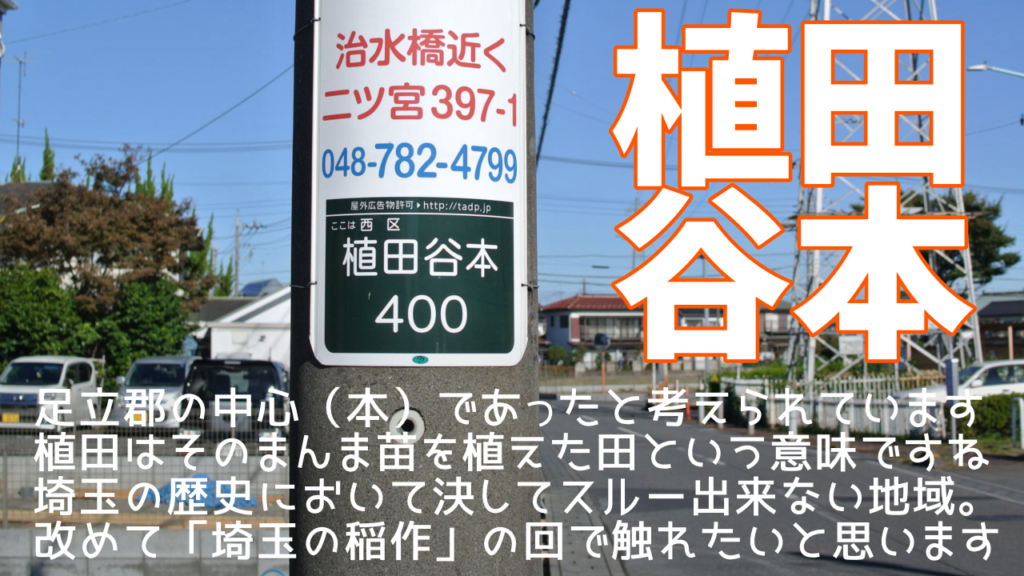

植田谷本

足立郡の中心(本)であったと考えられています。植田はそのまんま、苗を植えた田という意味ですね。埼玉の歴史において決してスルーすることの出来ない地域。改めて「埼玉の稲作」の回で触れたいと考えています

水判土

水の畑、田んぼ説と、ハタには崖という意味があるので水の端、川と崖的な説があるのですが、地形的に見て後者だと思います。田んぼがミズハタなら似た地名があちこちにあっても良いような気もします

…

…

…