浦和の哀願書【埼玉三國志⑥】

以上が加藤が急飛脚で送ってきた書状の全てだ

県庁の熊谷移転はもう内定しているということですか!?

あとは内務大臣山縣有朋の決裁を仰ぐのみ、ここにはそう書いてあるな。いずれにせよ事態は急だ。オレは東京にいる加藤に会って事の進捗を確認してくる。皆は県議への働きかけと、玉蔵院だ、町内の有志に玉蔵院に集まるよう段取りをしてくれ

これは浦和の存続、いや

浦和滅亡の危機だ

皆も腹を括って事に当たって欲しい

県知事を抱きこみ挑んできた熊谷の前に、浦和はついに崖っぷちに追い込まれることになりました。

今回はその顛末を見ていくのですが、その前に少しだけ振り返りをしておきますね。

浦和は大宮と岩槻から、言葉は適切ではないのかもしれませんが

県庁をブン取っています。

この件について浦和市史は

えー、そんなことあったっけえ?

これくらいのテンションです。

しかし今回取り上げる熊谷との件については、多くの資料がわずか数行で書ききっているにも関わらず

数ページを割き熱量たっぷりに記録を残してくれました。

殴った方は忘れてしまうけど、殴られた方はずっと覚えている

ま・さ・に、コレですねwww

それでは!

浦和は熊谷に殴られた

明らかそう考えているであろう浦和の残した戦いの記録。そして、その中に垣間見える

浦和の弱み

それぞれの「言い分」を軸に見ていくことにいたしましょう!

熊谷への移転が、あとは山縣有朋の決裁を仰ぐのみであるということを聞かされた加藤は、咄嗟に2日間の猶予を懇願

慌てて飛んできた浦和の有志らと共に、県知事吉田の大先輩である松方のいる大蔵省へと乗り込みました

が、大蔵大臣松方には面会出来なかったため内務省にUターン。移転不可を事細かに説いた「陳情書」を提出すると

山縣有朋に直談判!

さらに加藤は

北足立・新座・高麗・入間の四郡は県庁の移転に反対している!

葛飾郡に至っては県庁移転ならば東京への管轄替えを願い出ようとしている!

県庁を定むるが如き大事件は地方長官の道徳上の義務として成るべく代議士の意見を問ひ、公論に従って方向を定められんことを望む!

県庁の移転が県知事の独断で決定されることの是非について「新聞」を利用し世に大きく問いていきました。

加藤のフットワークがなぜここまで軽いのか。

それはもちろん彼の能力の高さによるものだと思うのですが、具体的にどのくらい優秀だったのか。彼の経歴をざっと見るだけでも想像出来ると思いますので軽く触れておきますね。

現鴻巣市滝馬室の村長になる

村長としての仕事っぷりが評判となり埼玉県庁にスカウトされる。この時の上司に後の総理大臣、清浦奎吾がいた

英文を学びたいと県庁を退職、慶應義塾に入学する。下宿の仲間に後に中央政界で活躍する薩摩の俊才、柏田盛文がいた

加藤は文章を書くことに興味を持ち新聞社にたびたび投稿、その評判が福沢諭吉の耳に入り「これからは大いに演説も必要となる」と進められ塾の演説館で演説の練習に励んだ。演説仲間に、尾崎行雄、波多野承五郎、河野捨三らがいた

福沢諭吉は「学問のすすめ」などの雑誌を刊行、その一つを加藤に任せた。加藤は雑誌記者として国会を取材し、鋭い陣論を張った

福沢諭吉の斡旋で新聞記者になった。新聞社の社長は五代友厚だった

明治12年、埼玉県議会が開かれると県議選に立候補するよう要請を受けたが、このとき加藤は

まだ24歳で立候補資格が無かった

翌13年、補欠選挙が行われることになり県議に当選。現役の新聞記者と県議という二足の草鞋を履くことになった

明治14年の終わり、加藤は早くも県議会議長に推され、議長に就任した。

彼の経歴の前半部分のみなんですけど、26歳で県議会の議長に就任したということは、滝馬室の村長になったのは幾つのときなんだ、思いますよね?

それでは、そんな加藤の提出した陳情書の中身を見てみましょうっ

第一に、県庁の移転によって人心が動揺する

第二に、熊谷は地理上、県の北隅に位置する

第三に、県民の多くは移転を希望していない

第四に、県庁が熊谷に移転すれば刑務所・裁判所はもちろん、師範学校をも移転する必要が生じ、多大な経費を要する

第五に、移転は利根川・荒川の水防に不便である

第六に、熊谷からの献金が行われることを理由に移転をするのは不当である

どうでしょう…

県民が動揺するとか熊谷はズルいとか、いまいちパンチが足りないというか、決定打に欠けている印象はありますよね?

では次に浦和町から提出された県庁据え置きについての願書を見てみます。

浦和町はこの願書のタイトルに「哀願」の二文字を選びました。シンプルに言ってしまうと

お願いだから行かないで

ということですね。

浦和は明治2年に県庁が置かれて以来18年間にわたり人口が年々増加し発展してきました。それは、裁判所、監獄、師範学校、病院等が設置され官員やその家族の皆様が増加したことによります。以前は農家がほとんどの町でした。しかし小売商業者が多くなり、今や業種も61に上っています。もし県庁の移転ということになれば、料理屋・旅店・米穀・酒・醤油・衣服・小間物等を営む者は最も甚しき損害を受け、地価の評定の価値減にも繋がり

終に滅亡に及ぶも計り難し

それに何より熊谷は県域の端の端。ほとんど群馬と言っても過言ではありません。もし移転ということになれば県民の多くが多大なる不便を強いらることになるでしょうっ

言ってくれるじゃないですか、浦和推しの皆さん

確かに熊谷は南北で見れば県域の端かもしれないが、東西で見れば

ど真ん中である

経済規模も県下随一であるし、道路も発達し交通の要衝ともなっている

また、県が育成すべき最も重要な産業は養蚕・製糸業であり、将来重要となるのは秩父郡の開拓事業であるが、これらは共に県西部を中心とせざるを得ない

治水の観点から見ても利根川と荒川に挟まれた熊谷に県庁を置けば、その両方に睨みを利かすことが可能になるであろう

また繰り返しになるが、浦和は熊谷を県の北端いうが浦和だって南端である。しかし問題はそこではない

浦和は東京に近すぎるのだ

県内に医学校、勧業集産所、病院等を設置しようとする動きがあっても

東京に任せればいい

言ってしまえば

東京依存根性

により県会で否決されるではないか。県全体の地形を検討すれば県庁を熊谷に置くことが県の、そして全埼玉県民の明るい未来に繋がると言えるのだ

しかし県庁の移転ともなれば刑務所、裁判所はもちろん、師範学校をも移転する必要が生じる。多大なる経費の増大は地方自治の上に重大なる影響を及ぼし、あるいは前年の不祥事「秩父事件」の如きものを再び繰り返す事が無いとは言えぬ

秩父事件の結果、秩父民は多くの命と財産を失うことになった。悲劇であった。しかしあれは秩父と浦和の「距離」が被害を拡大させたとは言えないだろうか

誰の目にも県の対応は遅かった

秩父の情報が浦和に届くのにあまりに時間がかかったからだ

秩父事件の如きものを再び繰り返すと言うのであれば、尚更、県庁は熊谷に置くべきだと考えるがどうか

しかし明治20年7月、内務省は

現状維持を決定

県庁は浦和に据え置かれることになりました。

決定の詳しい理由は分からないのですが、県知事吉田が更迭されているところから察するに、加藤の働きが功を奏した。また他県にも同様の問題が起きていたことから「前例」を作ることを嫌がったのではないかなと思います。

実際にはそう順調にいかなかった

浦和市史の言う「順調ではなかった」はここからです。

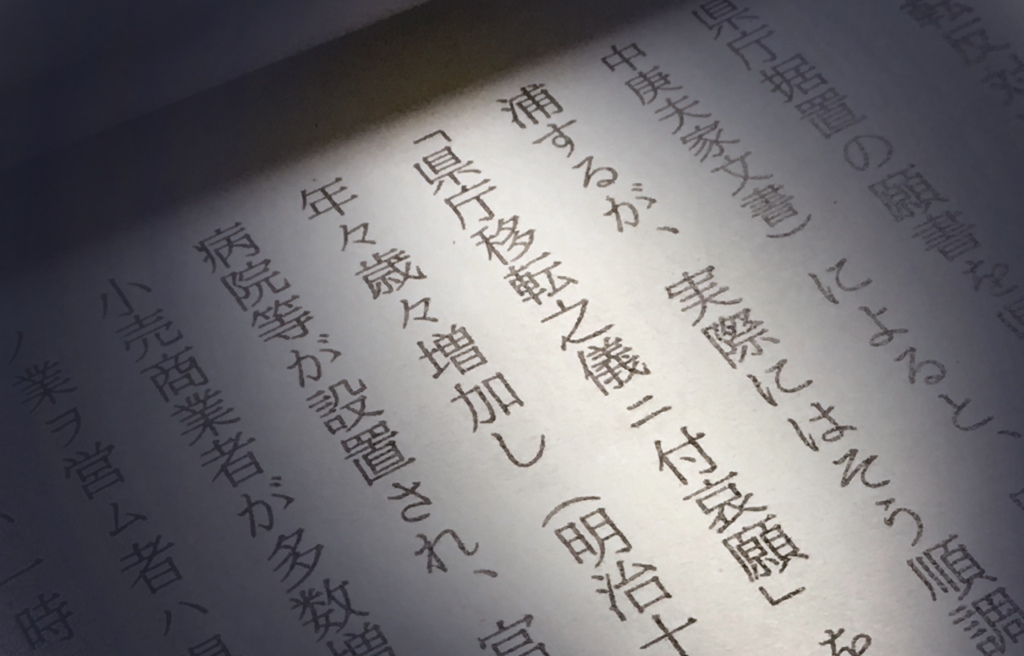

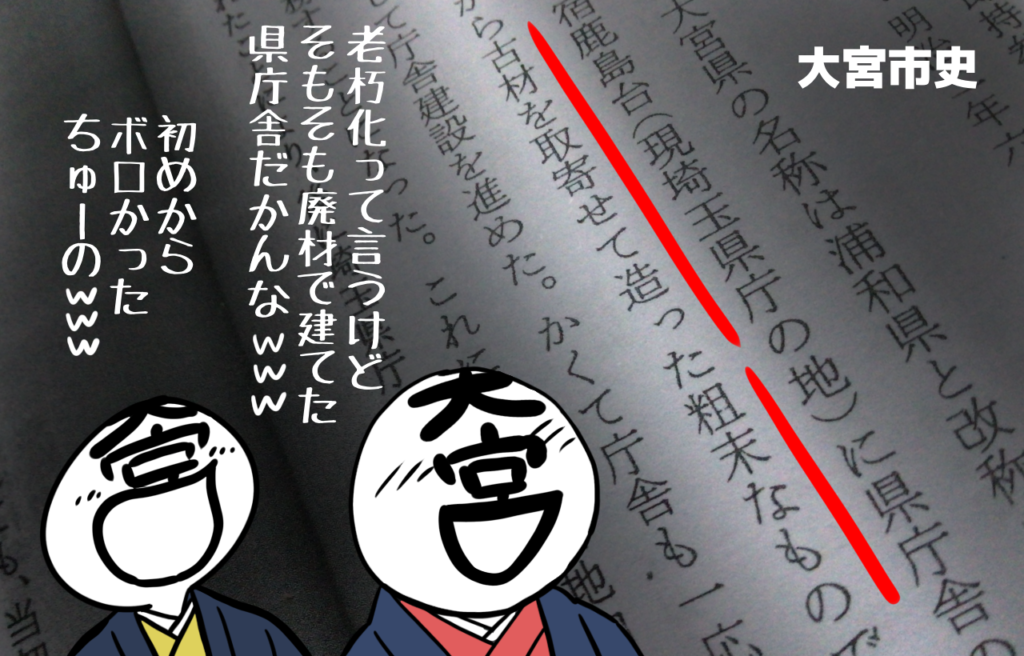

浦和の県庁舎は、多少の増改築はあったと思いますが、明治2年からの「浦和県」時代の建物そのものです。

この県庁舎を大宮市史は

粗末なものだった

と、こき下ろしています

あ、失礼しました。余談でしたwww

県庁舎の建て替えは埼玉県の喫緊の課題でした。

熊谷はここを突いてきました。

寄付金に頼らざるを得ないのであれば、いっそ熊谷に移転してしまえば良いのだ(熊谷ならなんとかする)

第二話でも触れましたが、県庁が浦和に置かれている合理的な理由は何一つ存在しません。

県庁が浦和にあるのは

哀願

といういささか情緒的な訴えしか出来なかったことからも分かるように

歴史的な惰性です

浦和には寄付金を供出することで県庁所在地としての浦和の立場を決定的なものとし、熊谷移転案を封じ込める以外に道はありませんでした。

吉田に代わり県知事に赴任した小松原英太郎は、浦和からの寄付金を受け県庁舎の新築を決定

合わせて、再びこのような事案が発生しないように「仮」であった浦和を「正式」な県庁所在地として認めるよう内務省に上申

明治22年9月23日、浦和はついに正式な埼玉県の県庁所在地として公認されることになりました。

一世帯あたり6円

浦和、と言っても常盤・高砂・仲町・岸町のみですが、浦和の人々が浦和が県庁所在地であり続けるために絞り出した寄付金の一世帯あたりの負担額です。

現代の私たちにはピンと来ない額ですが、6円の負担を嫌がり浦和を出る者もいた、浦和宿は空家も目立つようになった、という新聞記事が残っているので、相当な額、それもほぼ強制だったのだろうと思います。