投稿者: eiji

埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地③】

扇状地がどのように形成されるかというと、まず大きめの礫が堆積し、だんだん小さくなって、砂になって、泥。川の流れが変われば、また礫、砂、泥。こうして地層が出来るんですけど、それは置いといて、私は今、川越の高階地区にいます。高階という地区名から、ここが武蔵野台地の上であることが想像できますよね

ということは、川は地域の一番低いところを流れている(おさらいです)ここから新河岸川に向かって下がっていきますから、どこかに砂があるはず。探してみましょう

ただ、何万年も前の話ですし、砂ですから、例えば新河岸川が5年に一回氾濫したら、一万年で二千回氾濫、流されちゃって、砂の痕跡はもう何も残っていないと思うんですけど

あったーーーw w w

はい! それでは武蔵野台地の3回目。ここ新河岸駅から、だいたい川越街道に沿って県境の和光市まで行ってみたいと思います。今回は「水」に焦点を絞りました、いってみましょう

ふじみ野のイオンに来ました

この大きなイオンのすぐ裏に、最近の調査で三世紀後半のものであることが分かったとても貴重な古墳があります

権現山古墳群です

三世紀後半と言われてもピンときませんが、行田市のさきたま古墳群よりも200年古い。おとなり川越市にある埼玉最古級の方墳、三変稲荷神社古墳を有する仙波古墳群よりも100年古い。あの卑弥呼の生きたすぐ後くらいの時代のものですから、埼玉最古級の古墳、まあとにかく古いものなんですね

では、三世紀にすでに埼玉県に権力が誕生していたということなのですが、権力者はなぜふじみ野市を選んだのでしょうか、気になりますよね。ヒントが落ちているかもしれませんので探してみましょう。ただねえ1700年も前の話ですし、デカいイオンも建っちゃいましたからね、流石にもう何も残ってはいないだろうな思うんですけど

あったーw w w

天丼はしつこいと逆効果らしいのでこれっきりにしますねwww

湧き水ですね。武蔵野台地の崖から湧き出る水が、それこそ滝のようにどっぱどっぱと流れていた。豊富な水があれば、水争いなど、争いごとも減ります。古墳のあるところは地形的に魅力的な場所であることが多い(おさらいです)ふじみ野市滝は三世紀から、もしかしたらそれ以前より、住みたい町ランキング上位の常連だったのかもしれませんね。ちなみに家康様が立ち寄ったので権現山といいます…

Continue reading埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地③】

埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地②】

川越警察署にいます

周りには田んぼしかないですね。ここは荒川低地だからです

それでは川越台地復路! 行ってみましょう

16号は坂道をダーっと上がり川越台地に復帰します

富士見、往路にもありました。高台にありがちな地名です。現在は富士山ではなく伊佐沼の花火大会がよく見えるということで人気ですね

この辺りには古墳がたくさんあります。16号から見えるものだけ紹介しますね

先ずは右側、運転をしながら探すのはおやめ下さい

氷川神社古墳

次左側、愛宕神社古墳

そしてまた右側、浅間神社古墳

仙波古墳群と言います

古墳というのは、わざわざ見に行っても面白いことはあまりないのですが、古墳があるということは、その時代にそこに人が住んでいたということなので、地形的に魅力のある場所であることが多いんですね。渋沢栄一の手がけた日本で初めての住宅街「田園調布」にもどデカい古墳がありますよね。仙波も豊富な湧水のある、かつ、天気の良い日は筑波山まで見渡せる、とても良い所だと思います

16号をこのまま行くと往路と同じ道になってしまうので台地を降りますね

新河岸川舟運の終点、いや始発と言う方が正しいのかな、仙波河岸です

新河岸川の船着き場は当初、東武東上線の新河岸駅付近にありました

ただ川越の中心地からだと結構な距離がありますよね。なぜもっと手前まで来なかったのでしょうか

そうですね

…

Continue reading埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地②】

旧浦和市の地名

田島

川の氾濫地域の水没しない高台に島の字を当てることがあります。渋沢栄一の生まれ育った深谷市血洗島もそうですね。田島は班田収授法以来の条里遺構のあるところ。田んぼと高台で田島ですね

曲本

ここで荒川が湾曲、曲がっていたようです

松本

幕末に編纂された風土記稿に浅草の松本小右衛門故ありて当所を預かるとあるので松本さん、人の名前ですね

沼影

沼の北側を指していると思われます。山陰山陽地方の陰ですね。日本海側を裏日本と呼んだり、北側に影・陰・裏などの文字を当てることがあります

内谷

谷の内側と書きますが地名の由来には触れたことがありません。ただ氷川神社のあたりに用水路が集まっていたらしく、政治的にもこの地域「笹目郷」の中心の町でした。笹目郷は近いうちにテーマとして取り上げます

美谷本・美笹

美女木の美、内谷の谷、曲本松本の本を合せて美谷本。美谷本と笹目が合体して美笹です

鹿手袋

もともとはシッテブクロでした、が、平成2年に正式にシカテブクロになっています。袋は川の水の溜まるところ、シッテは尻手、終わりのことをドンジリと言いますよね、袋状の地形の終わりを意味していると思われます

白幡

将門を追う藤原が、という説を多く見かけますが、源頼朝のご先祖、経基の方がしっくりくるのかなと思います。経基が調神社周辺に住われていた武蔵竹芝に恨みを持つのはまあ仕方がありませんwww 武芝襲撃のためここに陣を置き源氏の白い旗を立てた、で、白幡。経基もそのうちテーマにます

六辻

お馴染みの地域名なのに大字として存在しない。尾間木や土合もそうですね。後ほどまとめて触れます。辻は交差点の意味。ここを鎌倉街道が通っていました

文蔵

天正18年、豊臣秀吉が小田原を攻めた天正18年という年号だけはちょこちょこ出てくるので覚えちゃって下さい。天正18年、小田原城落城の後、二階堂資朝という方が文蔵に落ちて来たという記録があるので、文蔵はそれ以前に二階堂氏によって開かれたと考えることが出来ます。文蔵は資朝ないし資朝のお父さんの実名ではないかとのことなので、元はブン蔵だったかもしれませんね

…

埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地①】

どもこんにちは、ゴケゴーちゃんでっす

新シリーズ、埼玉県史を考えるヒント。第一回目はココ、東青梅よりスタートさせていただきます!

埼玉県史を、と言ったそばから東青梅? と思われるかもしれませんが、例えば埼玉県と千葉県群馬県の間には大きな川が流れていますが、埼玉県と東京都は地続きの元は同じ武蔵国、文化もさほど変わりませんので、分ける意味はないと思うんですね

そして、埼玉県西部。所沢や川越や富士見や新座などの歴史は、極端な話をしてしまうと青梅から始まっていると言っても過言ではありません

道がスプレー状に広がっていますね

ずうっとずうっと昔、今は青梅の南側を流れている多摩川はこの辺りから、時にはこっちへ、時にはこっちへ、自由に流れていました

その時代に多摩川は、奥多摩の山々から大量の土砂、小石ですね、礫と言います。大量の礫を吐き出し、広大な台地を作りました。こういう地形を何というでしょうか、扇状地、さっすがタモリさん、でお馴染みの扇状地ですね。武蔵野台地です

今回は、この武蔵野台地が埼玉県の歴史にどのように影響したのかを見ていきます

とは言え、武蔵野台地は大きい!

青梅を起点に、扇頂と言いますが、青梅を扇頂とする武蔵野台地がどこまで広がっているかというと

東京の上野に来ました

アメ横は低い場所にあります。武蔵野台地の下です、下町です。が、上野駅や上野動物園は高い位置、山の手にあります。つまりここが武蔵野台地の東側の一つの端。大きい! とてもじゃありませんが全部は紹介できませんので、今回は武蔵野台地の北側、青梅から川越市役所に向かって延びている川越台地を見ていきます。とても興味深い形をしていますので、どうぞ最後までお付き合い下さいませ

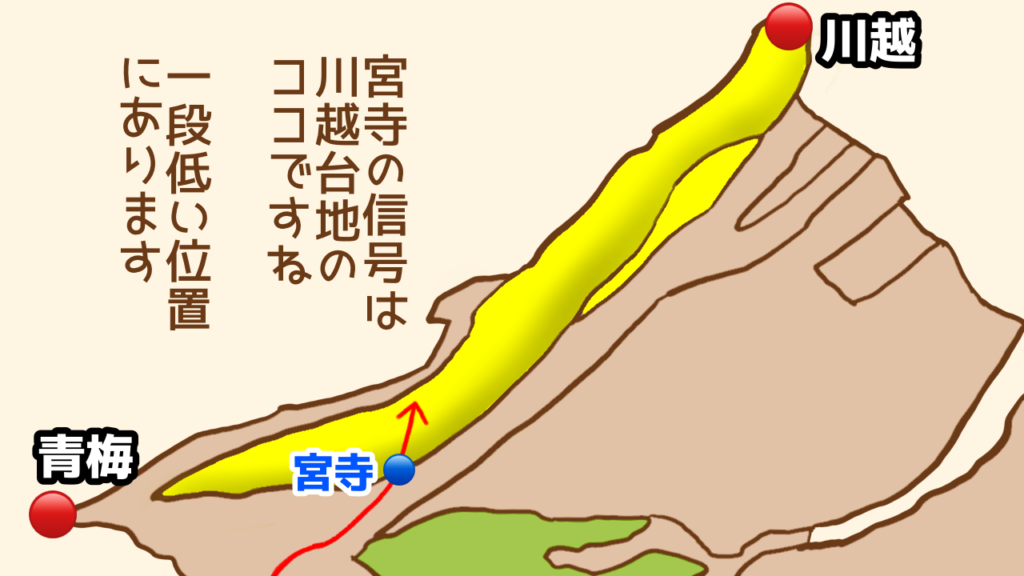

国道16号の宮寺の信号に来ました。宮寺の信号は川越台地のここですね、一段低い位置にあります。往路はここから上がったり下がったりしながら川越を目指していきますが、復路は右の道、重要な意味を持つ古い道です、この道を通ってこの場所に戻って来たいと思います

小谷田の信号に来ました。秩父の山並みが美しい、台地の上にいるからこその眺望ですね。それはともかく、元々の古い道はここを右、台地から降りることなく扇町屋へ向かうのですが、16号はどういうわけかここで台地を降ります

16号がなぜこのルートを通るのか。はっきりとした理由は分からないのですが、上を通る訳にはいかない特殊な事情もあった、ような気もしますので、ここは後半触れますね

台地を降り切りました。霞川が流れています。実は霞川は東青梅の駅からずっと一緒です

16号はおかしな斜度で再び台地を登ります。加治丘陵です。武蔵野台地と加治丘陵はもともとは一つの台地だったようですが、加治丘陵側の隆起が大きかったのと、霞川、東青梅から流れていることからも分かるように太古の時代の多摩川ですね。古多摩川の別名を持つ霞川が削ったために、このようなエグい谷になりました。この辺りを高倉と言います、高倉という地名を覚えておいて下さい

Continue reading埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地①】

昭和恐慌と埼玉県

遅ればせながら先日の金曜ロードショーにて初めて「風立ちぬ」を視聴、深い感銘を受けましたので、作品の背景より一本お送りさせていただきます!

昭和恐慌という取っ付きにくいテーマではありますが、今の私たちの暮らしに直結していく出来事ばかりですので、どうぞ最後までお付き合いくださいませっ

ご覧になった皆さまの心にそれぞれ印象に残った場面があったかと思うのですが、今回は恐らくどなたの心にも残らなかったであろういくつかの場面より、その時の埼玉県がどうなっていたのかを見ていきますね。

先ずは年代と時代背景です。冒頭、関東大震災の場面が描かれていました。関東大震災は大正12年の出来事ですので、以下のセリフより

まさか、もう二年も前のことだよ

正月に帰るからお父さんに話してあげるよ

4月中ならいつでも良いとのことでした

二郎が名古屋に入ったのは大正時代最後の年、大正15年の春であったと仮定して話を進めていきますね。

その二郎が名古屋へ向かう汽車の中から、このような光景を目の当たりにしました。

そりゃあ仕事を探しに出てくる連中だな

第一次世界大戦の「反動恐慌」という奴ですね。大戦でめちゃめちゃになったヨーロッパ各国が市場に復帰、作れば売れると過剰生産気味だった国内産業はたちまち輸出不振となり、従業員の解雇・休業・倒産が相次ぐことになりました。

昭和3~4年の浅間山大噴火

噴火による降灰で葉物野菜が壊滅的な被害を被ります。さらに皮肉なことに4年はお米が未曽有の大豊作。獲れ過ぎによる取引値の下落で農家は大きな打撃を受けることになりました(3年は二度の洪水)

世界恐慌

同じ頃、ニューヨークの株式証券取引所が大暴落、いわゆる「世界恐慌」が始まります。国内の生糸の約90%はアメリカに輸出されていましたので、生糸業者はもちろん、お蚕さま(生糸の原材料)を副業にしていた農家も現金収入の道を絶たれることになりました。

…

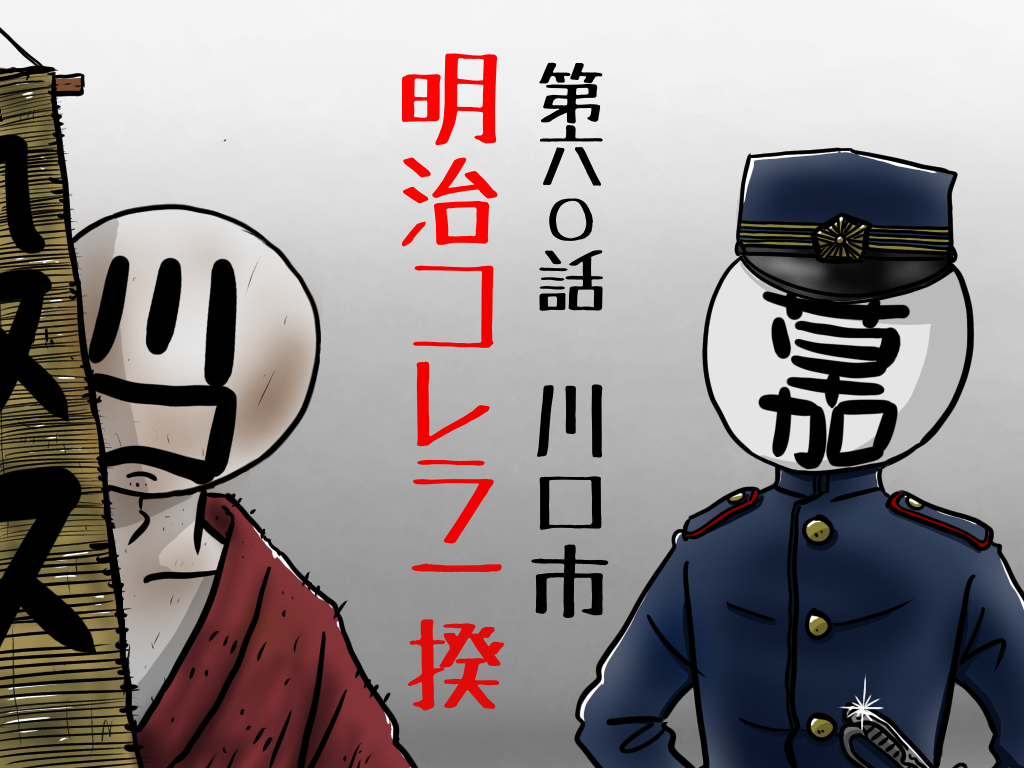

明治コレラ一揆【川口市】

感染者数過去最多ま!

などと宣うのも飽き飽きするほどの勢いでコロナの拡大が続いておりますが、こういう時こそ人類はどのように疫病と向き合ってきたのか、過去から知見を得るべきではないかと思うんですね

という訳で今回は、明治12年、愛知県で発生したコレラが埼玉県に伝播、北足立郡新郷村本郷通りの油屋のお婆さんが亡くなり、そのお婆さんのお葬式がクラスターとなり、瞬く間に川口市周辺を絶望の淵へと叩き落したコレラ騒動について見ていきます!

マスク派もノーマスク派も、ワクも反ワクも、分断は少しだけお休みして、どうぞ最後までお付き合い下さいませっ

それでは初めに、明治政府の実施したコレラ対応の一部をご覧いただきますね

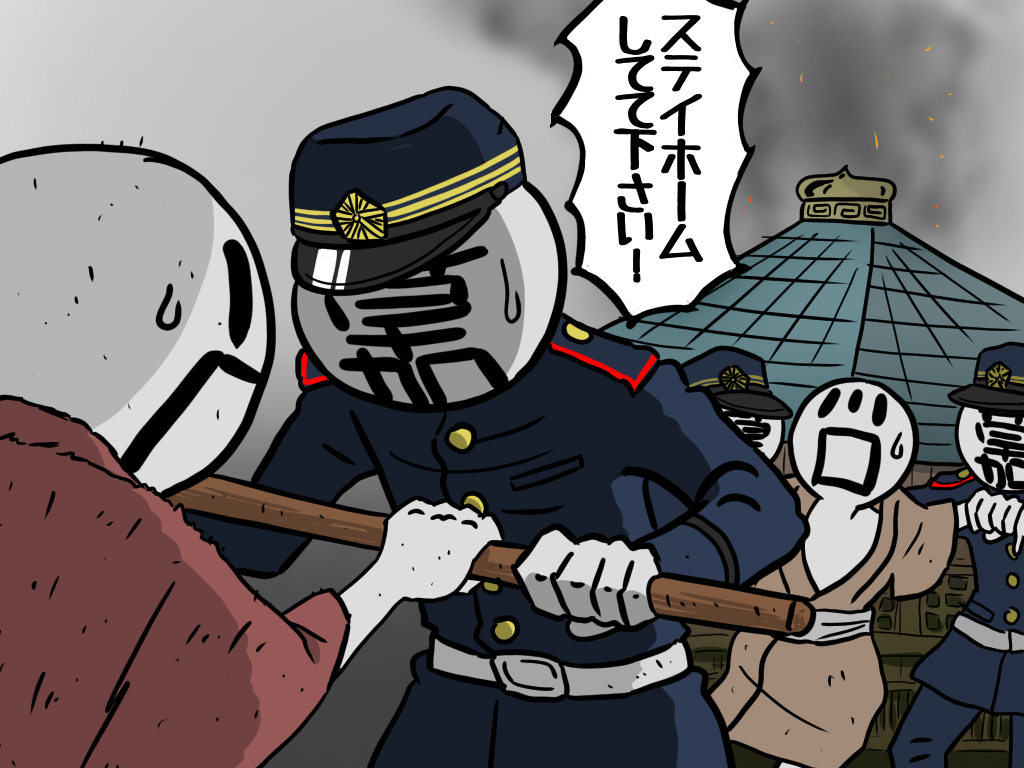

家という家にナワを張り健康な人であろうと関係なく強制ステイホームさせた。ロックダウンですね

患者のいる家は門にその旨を張り出すこと、死んだコレラ罹患者の運搬の際は黄色の小旗にコレラと書くよう通達した

大衆の集まる、芝居、寄席などの興行を当分の間すべて禁止することを命じた。また、悪病退散と称して神輿をかつぎコレラ退散を祈祷するようなことが行われていたのでこれも禁止した

痛みやすい、スイカ、真桑瓜、モモ、ナシ、柿、カニ、シャコ、タコ、イカ、エビ10品目の流通を禁止した

不潔な便所やごみ捨て場、ドブなどをよく清掃し、石炭酸、硫酸、亜酸化鉄などで消毒するよう指示をした

コレラ患者の発生の多い地区に検疫出張所を設置、県から委員を派遣、検疫指導に当たることにした

埼玉県は草加警察署の警官を北足立郡東本郷村(現川口市)に派遣、傑伝寺を防疫本部とし、コレラ患者はもちろん、少しでも下痢などの症状があればどしどし隔離、消毒を行った。また、全棟寺の裏山に大きな穴を掘り、患者を出した家の家財道具、寝具、衣類などを焼いた

ステイホームやイベント等の禁止など、今とまるで同じ項目もありますね。ただ、警察の方は登場しましたが、お医者さまがいらっしゃいませんよね?

医者はまだいなかった?

いえいえ、県が各市町村に配布したコレラ予防薬は県立医学校が調剤していますので、いなかったということはないのですが、埼玉にはコストのかかる医者の養成などは東京にやらせれば良いという「東京依存根性」があり、医療についてはあまり積極的ではなかったんですね

そしてもう一つ。これが騒動の一番の原因になったと思うのですが、明治政府の富国強兵政策の下で、住民生活の向上、環境整備といった福祉民生面は二の次三の次、極めて軽視されていました。ことに

衛生行政は警察の支配下に

置かれていたということがあり、コレラ対策といってもひたすら取り締まりと強制隔離に終止。中には本庄警察署の新庄・土肥巡査のように不眠不休で職務に没頭するうちに自ら感染し殉職した若い警察官もいましたが、お巡りさんですから専門的な知識はありません。抜本的な対策は何もありませんでした

警察のこの場当たり的なやり方に、川口民が猛反発!

…

汲み取り業者と埼玉県

調査の始まった1920年以来、一世紀に渡り一度も人口減に転じたことのない唯一の県、埼玉県

という訳で今回は、埼玉県の人口が現在の730万人に至るまでの過程で起きたある出来事について見ていきます

食べれば出る

すべての埼玉県民に関係のあるお話ですので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ!

それでは初めに、埼玉県の人口が増加するきっかけとなった出来事に触れておきますね

先ずは関東大震災。比較的被害の少なかった浦和大宮の地盤の固さに注目が集まり転入者が増加。東京で被災した植木屋さんが

良い土だな

ここで一からやり直すか

大宮の土壌に惚れ移転、開いた場所が今の大宮盆栽村ですね

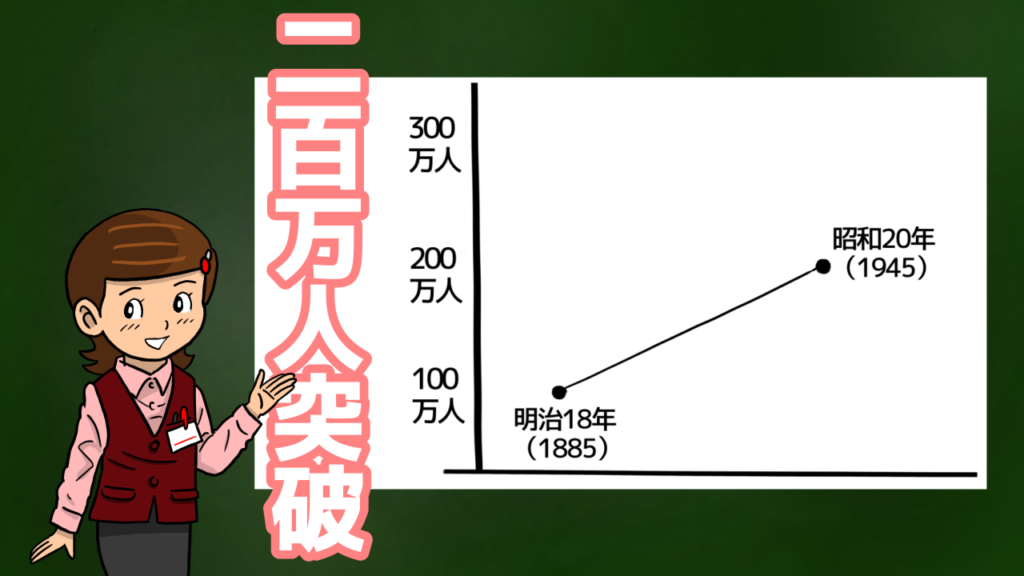

次に戦争です。本土空襲が激しくなると、東京から埼玉に疎開をする人が増え、東京大空襲など、帰る場所も頼る人も失い、そのまま県民になってしまうというケースがありました。戦争終結の昭和20年には、埼玉県の人口は200万人を突破します

100万人を突破するのが明治18年なので、100万人増加するのに60年を要したことになりますね

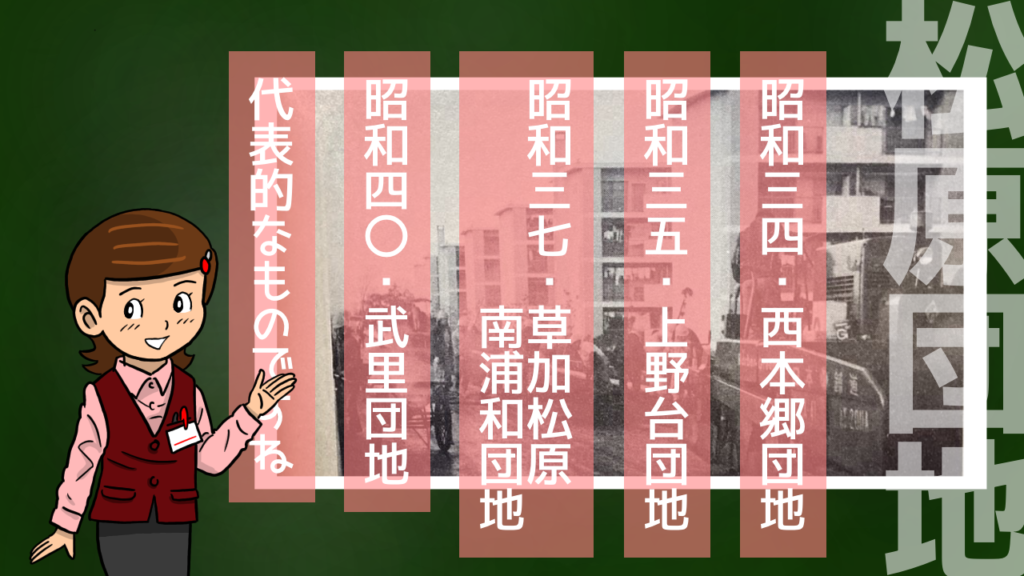

高度成長期。東京・京浜工業地帯の過密化により埼玉に進出する工場が増え、それに伴い従業員も越してきます、住宅地の開発、団地等の建設が活発化しました。昭和34年の西本郷団地(大宮)、35年の上野台団地(上福岡)、37年の草加松原、南浦和団地、40年の武里団地(春日部)などが代表的なものですね

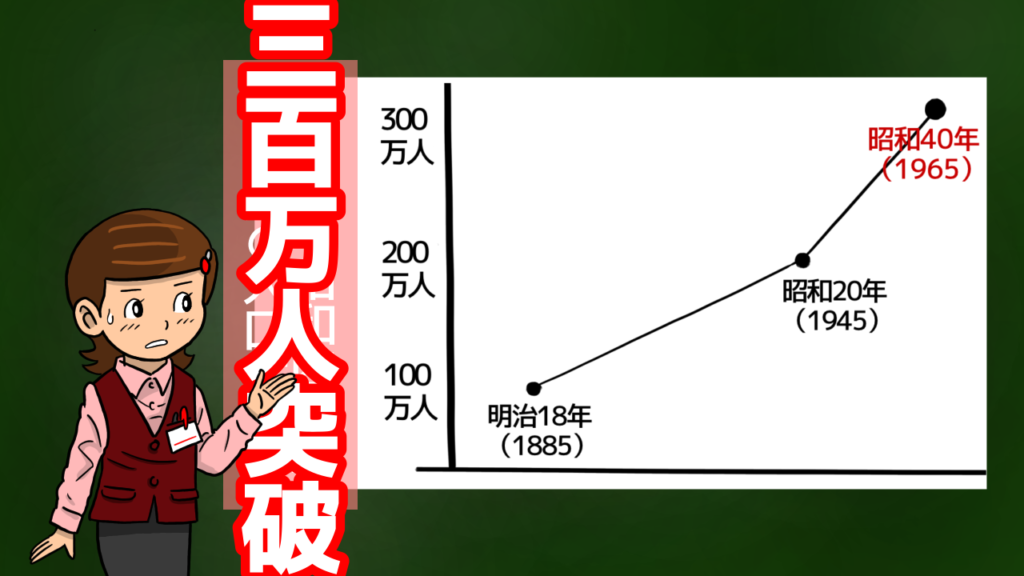

この後(昭和40年)埼玉県の人口は300万人を突破します。200万人突破が昭和20年でしたので増加のスピードは3倍

昭和30年代は、埼玉県が農業県から東京のベッドタウンへ転換していく過渡期の10年でもありましたので、今と同じですね。都内に出やすい県南地域に特に人が集中してしまいました

昭和35年、その人口爆増中の県南で問題が起きます

人件費、その他もろもろ資材の高騰などを理由に清掃業者、と言うと分かりにくいので「汲み取り業者」と呼ばせていただきますね。皆さんのお出しになられたうんちやおしっこを回収する汲み取り業者が、各市町村に対し値上げを要求、汲み取り業務が滞り始めました

山岡鉄舟と天覧山【飯能戦争⑱】

長々と綴ってまいりました飯能戦争もいよいよ最終回!!

ここまで読んでくれた方がどれだけいたかは存じませんが、これを機に飯能の戦跡を歩いてみようという歴史ファンも少しは増えたのではないかなあと思います。

そんな方に先ず見ていただきたいのが、能仁寺の正面にあるこの看板!

山峡に歴史を訪ねるコース

官軍の主力部隊である、大村、佐土原、備前の三藩は、いずれも自分達の隊が「イチバン」に能仁寺に攻め入ったと主張をしてはばかりません。

つまりこの場所は、官軍が鬨の声をあげ、雨のように銃弾を浴びせかけながら、競うようになだれ込んだ飯能戦争の激戦区!

広い駐車場はあるしトイレもある。飯能戦争の戦跡巡りは、この案内板からのスタートが定番中の定番なんですね~♪

って、フツー思うでしょ?

アップで見てみましょう。

戦争の「せ」の字もないですね。

結論から言います。埼玉県内で行われた唯一の戊辰騒乱「飯能戦争」には、はっきりとした理由は分からないのですが

隠ぺいされた

形跡があります。

という訳で飯能戦争の最終回は、なぜ飯能市は、いや埼玉県は、この戦争を隠さなければならなかったのか。この謎について考えたいと思います。

今回も長くなってしまう予感がしますが山岡鉄舟と天覧山の関係を書かずして飯能から離れる訳にはいきません! どうぞ最後の最後までお付き合い下さいませっ

第13話「それぞれの開戦前夜」より一部を引用しますね。

飯能にとって喜作たち振武軍の来訪は迷惑なものでした。

ところが伝わっている風説を見ると必ずしもそうとはいえない状況も見えてくるんですね。…

Continue reading山岡鉄舟と天覧山【飯能戦争⑱】

平九郎の最後【飯能戦争⑰】

平九郎の最後の様子を現代の私たちは詳しく知ることが出来ますが、ここに至るまでの経緯は、まさに

奇跡の連鎖

と、呼べるものでした。

という訳で今回は。平九郎はなぜ、越生は危険だと忠告されたにも関わらず黒山に降りてしまったのか。

考えても答えの出ない問題や

平九郎は広島藩兵とどう戦ったのか。

ググればすぐに分かることではなく、彼の命の残り火が呼び寄せたとでも言えばいいのでしょうか、この「奇跡の連鎖」について見ていきたいと思います。

飯能戦争も残すところあと2回。平九郎の退場という重い回になりますが、どうぞ最後までお付き合い下さいませ!

明治の世になり十有余年経ったある日のこと。

このメモをどうした...

そんなことよりどう思うよ、新五郎さん

間違いねえ、平九郎だ…

新五郎に「メモ紙」を見せたのは、手計村のすぐとなり、中瀬村の斉藤喜平という方でした。

斉藤はある機会に畠山村(現深谷市)の丸橋さん宅でメモに遭遇

これは平九郎の最後を描いたものに違いない

そう確信し、急ぎ新五郎の元へと駆け付けます。

こんなメモがなぜ深谷市畠山に存在していたのか、あの日に戻って考えますね。

メモを書いたのは東秩父村の医師、宮崎道泰という方でした。宮崎は戦争のあったあの日、官軍の求めに応じ医師として越生の部隊に従軍、傷ついた兵の治療等に当たっていました。…