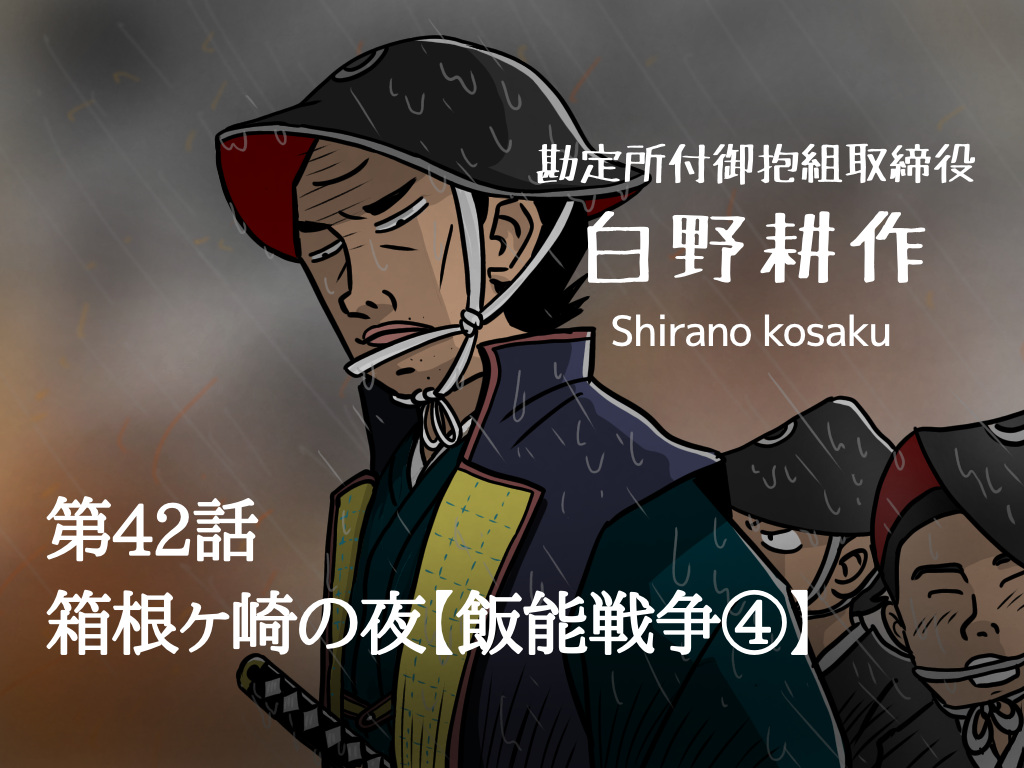

箱根ヶ崎の夜【飯能戦争④】

いちいち言うこともないのですが、舞台は幕末なのでネットや電話はもちろん存在しませんでした。

最も早い通信手段は馬。舟運の開かれているエリアであれば船も選べたかもしれませんね。

この「当たり前」をもう一度確認し、喜作たちが何を選択、どう動いていったのかを出来るだけ細かく、また「新説」に基づき見ていきたいと思います!

時は慶応4年の5月。

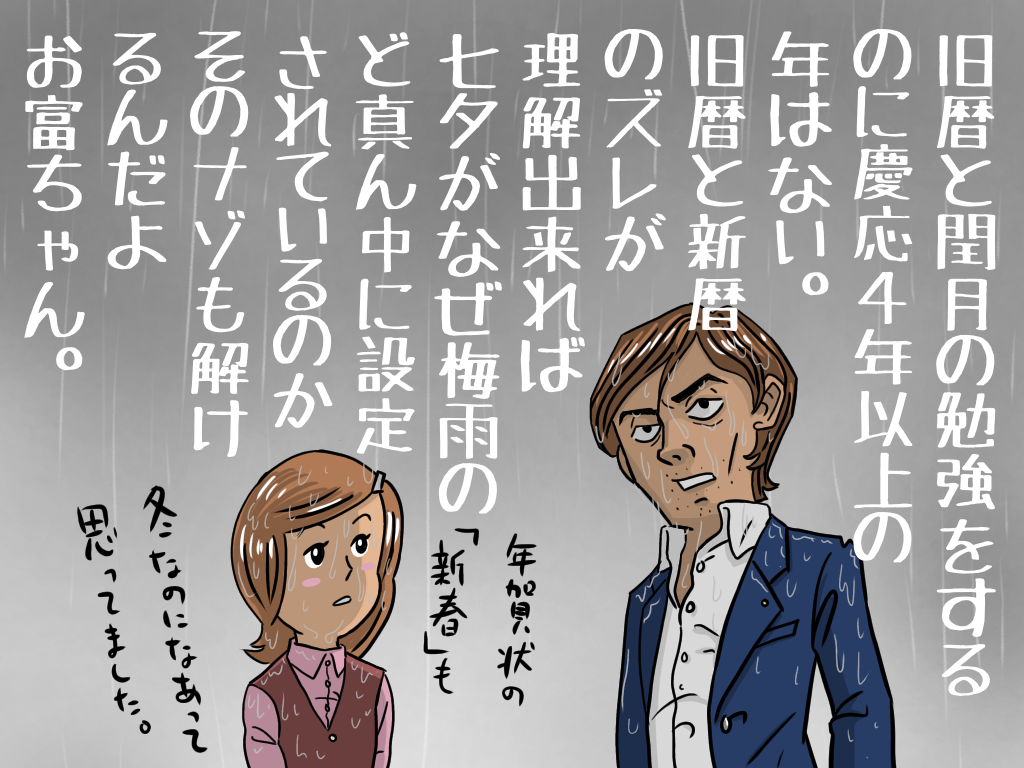

といっても慶応4年は4月が2回ありましたから

といってもほとんどの方がイミフですよねwww

3行で説明します!

明治6年以前の日本は月の満ち欠けを元に「一ヶ月」の長さを決めていました。しかしそれではズレが生じてしまう為、数年に一度「13カ月」の年を挟み調整、ダブる月を「閏月」と呼びました

5月といえば五月晴れ、ですが

上野戦争の勃発した5月15日は今の7月4日、つまり

梅雨のまっただ中

にありましたので、この戦争の背景はほぼ全編に渡り「雨」でした。

雨だから何、ということでもないのですが「背景の雨は梅雨前線によるもの」ということを知っているだけでも思考の解像度がグッと上がると思います。旧暦と新暦の関係についてはぜひ! 頭に入れておいて下さいませ。

慶応4年5月9日 彰義隊討伐決定

現有兵力での鎮圧は不安だという海江田を大村益次郎が押し切る形で討伐は決定されました。

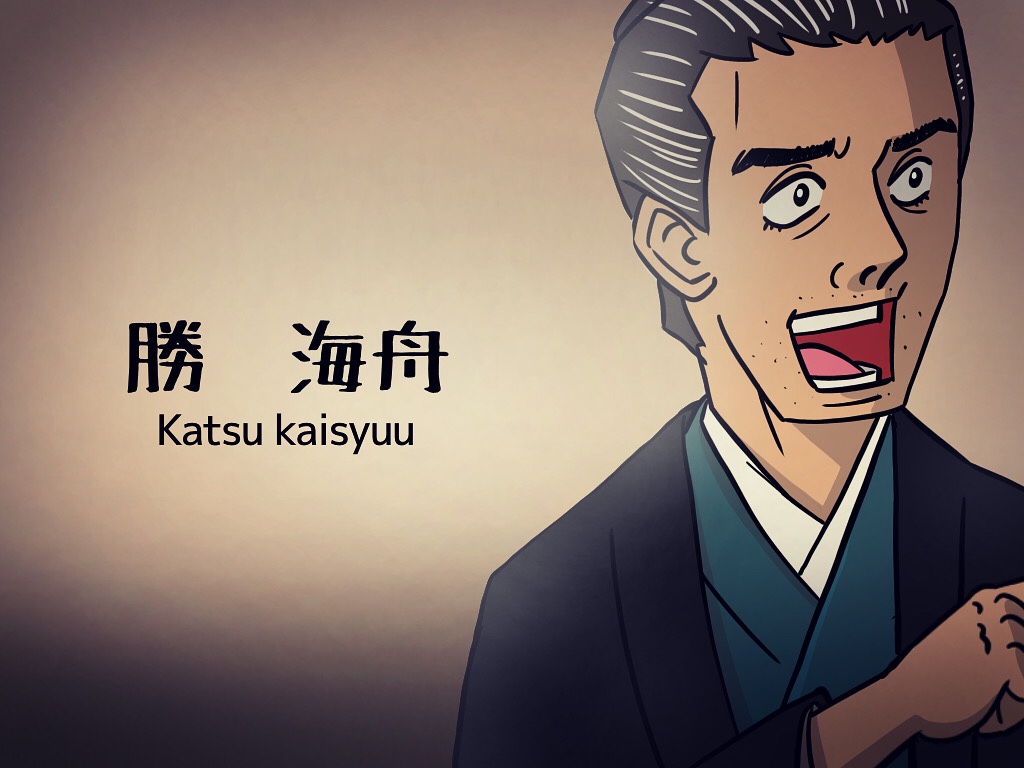

この決定を受けた勝っつあんは様々な方法で彰義隊の説得を試みます。戦ったところで寄せ集めの彰義隊に勝ち目はありませんし、戦火が拡大すれば江戸が火の海になってしまうかもしれません。

しかし

彰義隊は応じようとはしませんでした。

彼らには彼らなりの「戦う理由」があります。

その理由とは

これは建前ばかりのような気もするので割愛しますね。

この戦争に大義はありません。大政を奉還している以上権力争いではありませんし、土地を奪い合っている訳でもありません。ケジメをつける、といえば聞こえの良い気もしますが、ぶっちゃけ言ってしまうと

薩長マジむかつく。

せいぜいこんなところだったと思います。彰義隊に参加した一人ひとりが、それぞれの「むかつく」をそれぞれの方法で発散させようとしていただけなので、統制などという言葉とは無縁でしたし、そもそも必要もなかったのかもしれません。

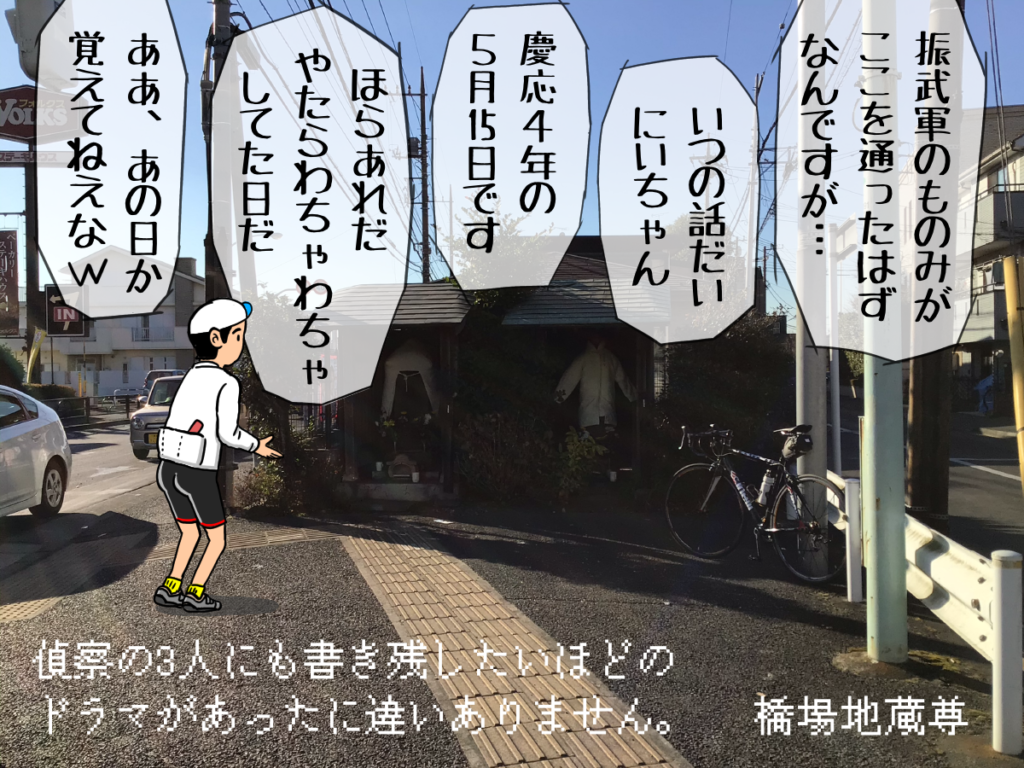

それはともかく、彰義隊討伐の決定は喜作たちの元にも届きました。届いた、という記録は見ていないのですが、喜作は上野の状況を逐一知るために

淀橋ー新宿ー四谷

三カ所に偵察(ものみ)を忍ばせていましたので、 その後の動向から見ても情報は確実に掌握されていたと思います。

5月12日

喜作は同じく彰義隊と距離をとっていた「仁義隊」に合流を促すため、仁義隊の陣取る中野宝仙寺に北條という名の隊士を派遣しました。

しかし間もなく北條は田無に帰陣、仁義隊がすでに上野へ向かったことを報告しました。

仁義隊に合流を求めたのは「喜作には上野へ駆けつける気持ちがあった」からだと思います。ところが、この日の夕方には、振武軍300名は上野とは反対方向の「箱根ヶ崎」にまで下がってしまいました。

喜作たちがどんな議論をしたのか、それを知ることは出来ません。ただ、フラットに考えたら

もうちょっと下がっとこうか(危ないから)

この線しかないですよね?

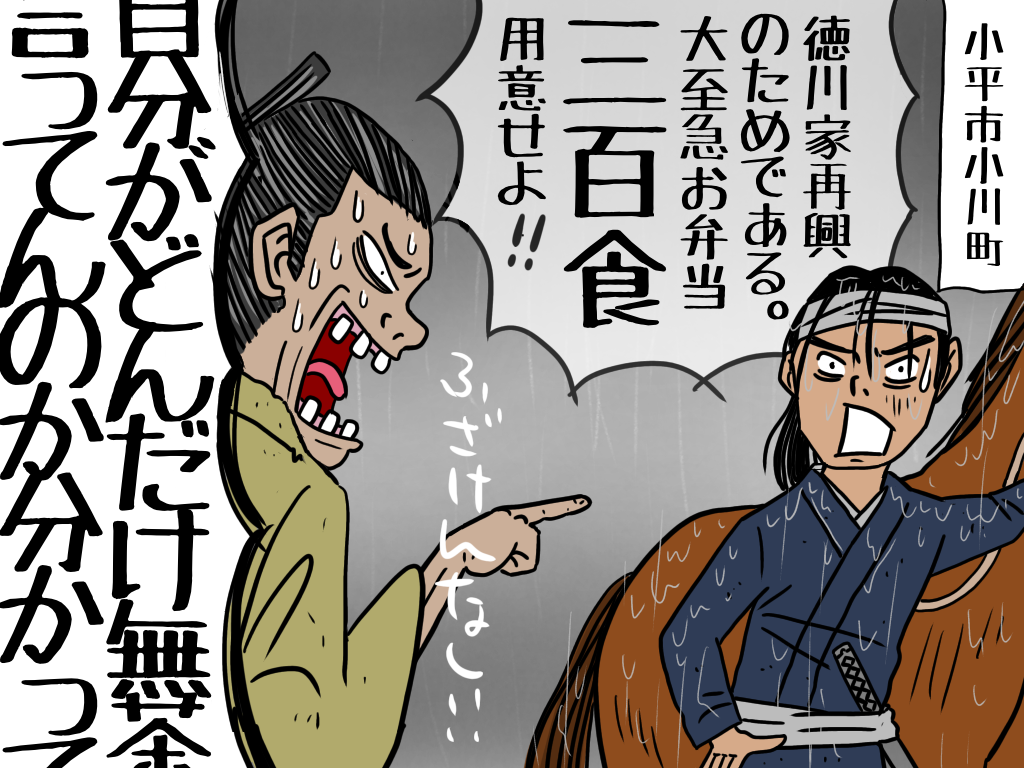

300人分のランチを小川町に発注してからの出発でしたので、彰義隊討伐の報が届いたのは11日未明、そして12日の早い時間には「箱根ヶ崎行き」は決定していたのかもしれませんね。

5月13日

喜作たちとバチバチにやりあった、かもしれない箱根ヶ崎の名主、今もご子孫がそのまま住まわれておりますので、仮にMさんとしておきますが、Mさんのご自宅は恐らく「幕末当時」のまま! その姿を今に残していると思います(グッときた)

喜作たちは、この、たぶん当時のままのM氏宅から、もしくは近くの旅籠から、青梅市宛てに「申し付けたいことがあるからエライ人をよこすように」と通達を出しました(またしても金策)

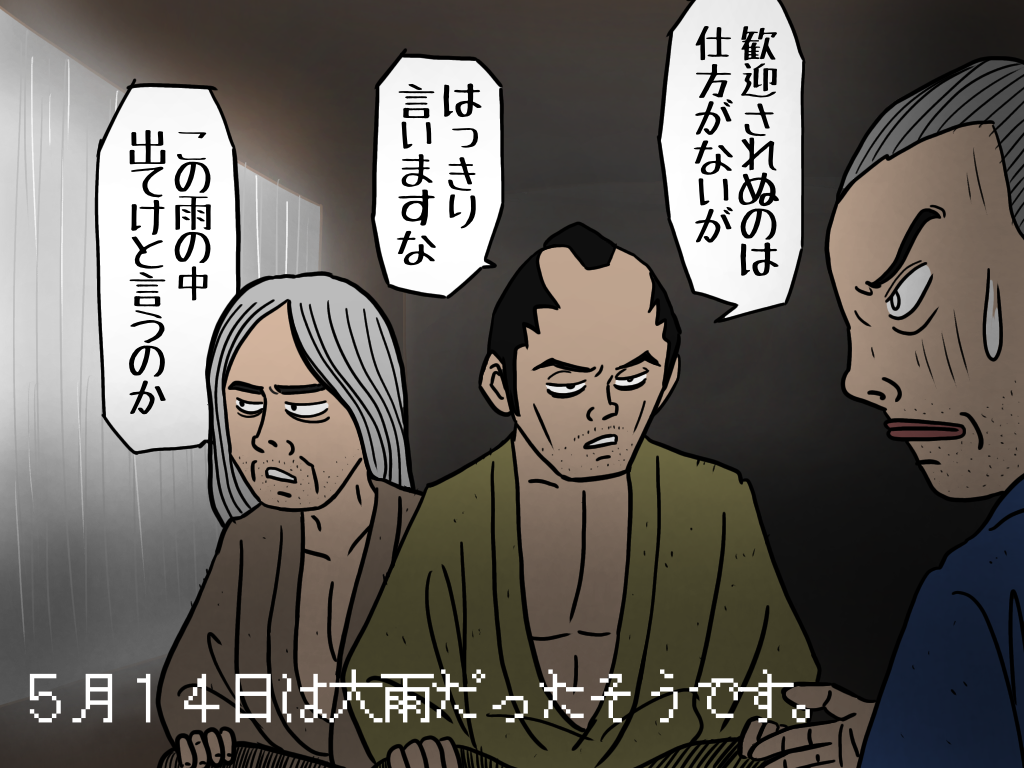

5月14日

箱根ヶ崎の名主、M氏

箱根ヶ崎には田んぼがねえから米もない。300人分の飯の用意など出来るはずがねえから

ご陣替下され(出てってくれ)

振武軍に通達する。

それを受けたからなのか、上野からさらに距離を取ることを検討したのか、御岳山(青梅)へ下がる計画も、この辺りから本格化したようです。

御岳山の視察については、上野戦争以降の17日あたり? に行われたというのが「通説」になってきましたが、最近の研究によると、喜作たちは上野戦争以降、箱根ヶ崎には戻っていないということになってるんですね。

根拠のひとつは、M氏の残した宿泊記録です。

振武軍 225名(5/12~5/15夜)

共同隊 267名(5/17~5/18昼)

わざわざ「名称を分けて」書く必要がありますかね?

これを瑞穂町史は、共同隊という名前ではなく振武軍と彰義隊残党の連合軍だろうと解釈しました。

これが通説となり、喜作たちは箱根ヶ崎を経由して飯能へ入ったのだろうと言われてきた訳ですが、共同隊の方には、喜作たちにはあまり関係のない

「浅草からの」

というワードを見ることが出来ます。確かに彰義隊のスタートは浅草ではありますが、この時点で喜作たちを「浅草からの」と呼ぶのは結構な違和感がありますよね。

いずれにせよ、このタイミング(13日~15日)で御岳山に陣替えすることを検討し、新五郎が日向和田まで視察、御岳山では厳しいという判断となり

陣替えするなら飯能しかない。

飯能戦争への道筋が決定されのだと思います。

この日の午後、上野を包囲した官軍は彰義隊の陣取る寛永寺に対し

いよいよ攻撃するので歴代将軍の位牌などを運び出しておくように

という通達を出しました。もちろん、箱根ヶ崎に居る喜作たちが知ることはありません。

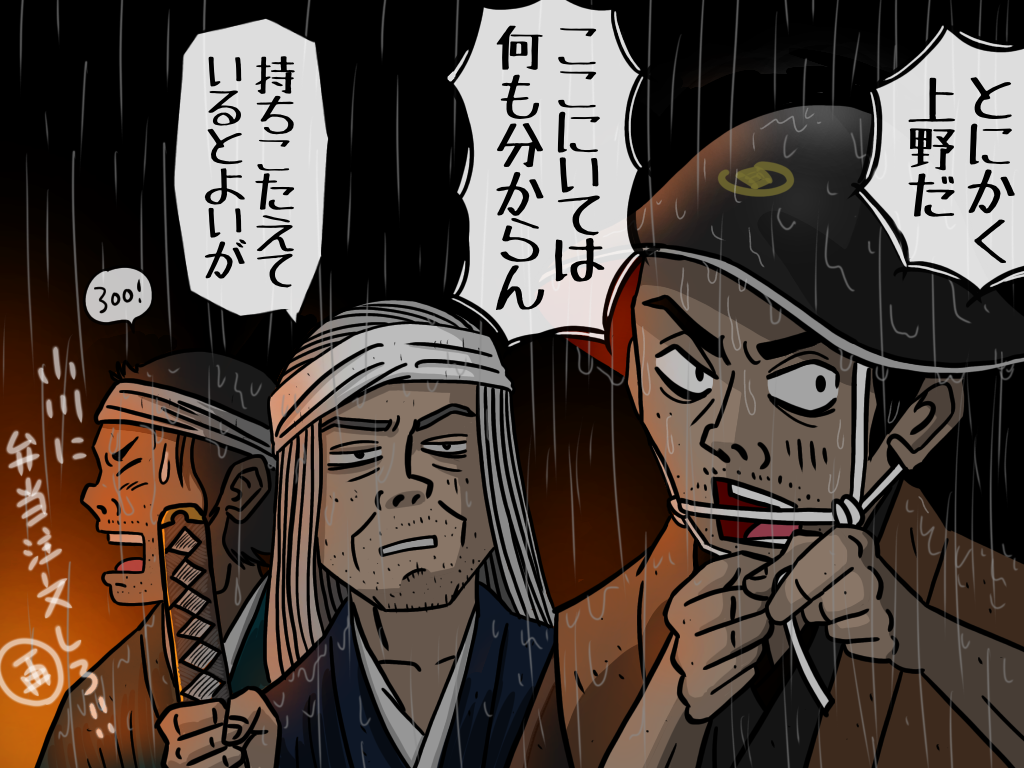

5月15日

上野の戦端が開かれたのは朝の7時頃でした。

喜作が配置した偵察は「ドンという砲声(おと)を聞いたらすぐ馳せ帰れ」という指示を受けていましたので、この時間に青梅街道を西に向かい駆け出したはずです。

しかし! もう一度確認しておきますが、幕末ですから電話もネットもタクシーも、チャリンコだってありません。「騎馬」を用意していたとありますが、その馬だって派手に駆けてしまえば…

ちょっと待てい!

ということになりかねませんよね? 退路は周到に大村が塞いでいた訳ですからね。

その中を偵察は駆け抜けていきました。

四谷ー新宿ー中野ー高円寺ー田無…

喜作さん? ああ、あの方たちなら箱根ヶ崎に陣替えしましたよ

えええっ!? そんなん聞いてないけど!?

11日からは喜作たちもバタバタでしたからね。もしかしたら偵察は聞いていなかったかもしれませんよね。

小平ー東大和ー武蔵村山ー瑞穂町…

箱根ヶ崎

喜作たちが箱根ヶ崎を出発したのは15日の日付の変わる頃でした。

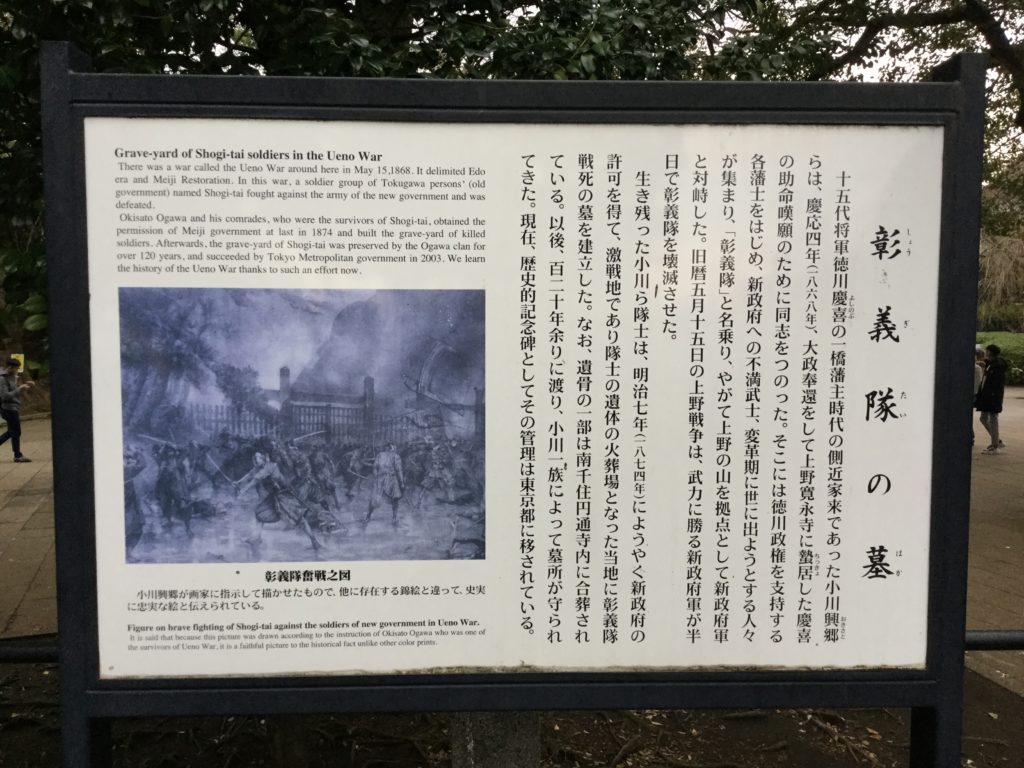

ご存じの方も多いと思いますが、上野戦争は半日の戦争です。朝の7時に戦争が始まり、正午頃にアームストロング砲が砲撃を開始。彰義隊は壊滅しました。

喜作を彰義隊の隊長に推薦した伴門五郎は、負傷し自決する力も残っていなかったのでしょう。炎の中に自ら身を投げ亡くなりました。一足先に上野へ向かった仁義隊の隊長(間宮)も討ち死にしています。

戦争開始から喜作たちが動き出すまで17時間。

喜作たちの胸中に往来するものはいったい何だったのか。次回はそこに焦点を当て見ていきたいと思います。