彰義隊と振武軍【飯能戦争③】

結果だけ見れば、喜作は函館まで赴きましたので、最後の最後まで徹底抗戦を貫いたファイターのようにも思えるのですが、彰義隊と別れてから飯能に至るまでのひとつひとつを見ていくと、やはり「非戦」。戦いはどうにか避けたい、避けられないとしても「うまく負けたい」。そんな想いが喜作にはあったような気がします。

戦えば抵抗の意思があるとみなされ主君慶喜にも何らかの害が及んでしまうでしょう。

鳥羽伏見の戦いに参加した喜作の胸には、天野や他の隊士とは比べようもない

ぐぬぬ!!

があったはずですが、それはそれ。積極的に戦いたい理由は喜作の中ではすでに潰えていたように思えます。

しかし何度も言いますが、業火を放つ巨大な火の玉となった「慶応4年」という時が、もうそれを許してはくれませんでした。

天野配下の「八郎だけに8番隊」に襲われた喜作たちは、カウンターで反撃、天野に一発喰らわすと、彰義隊、そして官軍の居座る江戸から距離を取るために「杉並区堀内」まで下がり隊の再編成を行います。杉並に下がった理由を後に喜作は

天野はムカつくが志を共にする同志もいる。故にあまり離れる訳にはいかない

カッコイイ感じで回想していますが、別の方の日記によると

喜作さんが隊長になるのはイヤだというので数十名の署名を集めて説得した

そうあるので本当のところは不明です。ただ、喜作が強いリーダーシップを発揮し

いざという時は共に戦うぞ(キリッ)

仲間を鼓舞していたかというと、それはちょっと違うのかなあという気がしないでもありませんwww

日記ついでに話をすると「振武軍(しんぶぐん)」という隊名は杉並で決められたと、 この方の日記(戊辰私乗)には書かれています。

後に栄一は「このセンスは新五兄ぃだな」証言していますが、この気持ちはなんとなくですが分かるんですね。新五郎は「武士に取り立てる」という手紙を受け取り京都を目指しました。しかし、その途中で幕府が瓦解、新五郎は武士になることが出来ませんでした。「武士のみを採用」という加入条件のあった彰義隊の中にあっても、新五郎は疎外感のようなものを感じていたと思います。

少し余談になりますが、源平合戦のファイナルステージ、壇ノ浦の戦いに挑む場面で平家の将、平知盛はこのようなゲキを飛ばしました。

戦いは今日が最後だ。どんな名将でも運が尽きれば力及ばん。されどみな、武士としての名誉を惜しめ、今こそ命を捨てるべきときだ。源氏の者どもに弱気を見せるな

諸行無常というこの世の大原則を受け入れ、それでもなお全力で生きていこうという、胸に沁みるとても良い演説だと思います。

この演説を参考にしたかどうかは分かりませんが、ひとつの時代の終焉に立ち会えたという感覚はきっとあったでしょうからね

こうなったらせめて武士らしくフルスイングして死んでやるぜ!!

確固たる覚悟をもって、新五郎は隊名を決定しているかもしれません。

ただ、杉並だと思い切りフルスイング出来ないんですね。もし上野で戦争が勃発した場合、杉並では「な、なんだってー!?」と驚いている間に官軍に襲われてしまいます。

上野から転籍してくる隊士も増え手狭になっていたこともあったため、喜作たちは宿泊先である杉並妙法寺に

退去費用500両を要求!!

田無へ移っていきました。定説では5月1日ということになっています。

ここで新五郎の実弟、尾高平九郎について少しお話しておきますね。

平九郎は、栄一が生きて帰れなかった場合(フランスから)のことを考え養子を建てるという幕府の制度により、事後報告で栄一の見立て養子にされ、神田で一人暮らしをしていました。つまり、若干22歳でありながら

新五郎がなりそこねた武士

そして「幕臣」になっていました。

当然、彰義隊にも結成時から参加していました。が、喜作や新五郎にべったりだったかというとそうでもなかったようで、確かな資料は無いものの、平九郎は二人の元から離れ「結城戦争」に参加したりもしています。

結城戦争とは、結城藩主「水野日向守勝知」が家臣が勝手に城を開城したことに怒り、自分の城を攻めた戦争です。この時水野が彰義隊に力を求め、喜作は100人程を派遣、平九郎もその中の一人として結城に赴きました。

しかし江戸に戻ってみると喜作と天野はすでに決別。少し妄想が入りますが、きっとこんな感じになったのでしょう。

平九郎、おまえはどっちに付く。答えによっては、このまま行かせる訳にはいかんぞ

少し考えさせてもらうが自分の道は自分で決める。兄さんたちとは関係ない

とは言ってみたものの誰がどう考えても平九郎は振武軍。悠長な時間は与えられませんでした。

これが「ふすま」のエピソードに繋がっていくと思うんですね。平九郎は神田の自宅のふすまに「人の禄で食べたものはその人の憂いを憂いその人のために死ぬ」そう書き残しました。

初めてこのエピソードに触れた時、ふすまに書くなんておふざけの過ぎるイケメンだな、なんて思ったりもしたのですが、これはふざけていた訳ではなく、彰義隊8番隊に急襲された平九郎には

紙を探す時間も無かった。

こう考えるのが妥当のような気がします。

これが、上野戦争の火ぶたの切られる「17日前」の出来事でした。

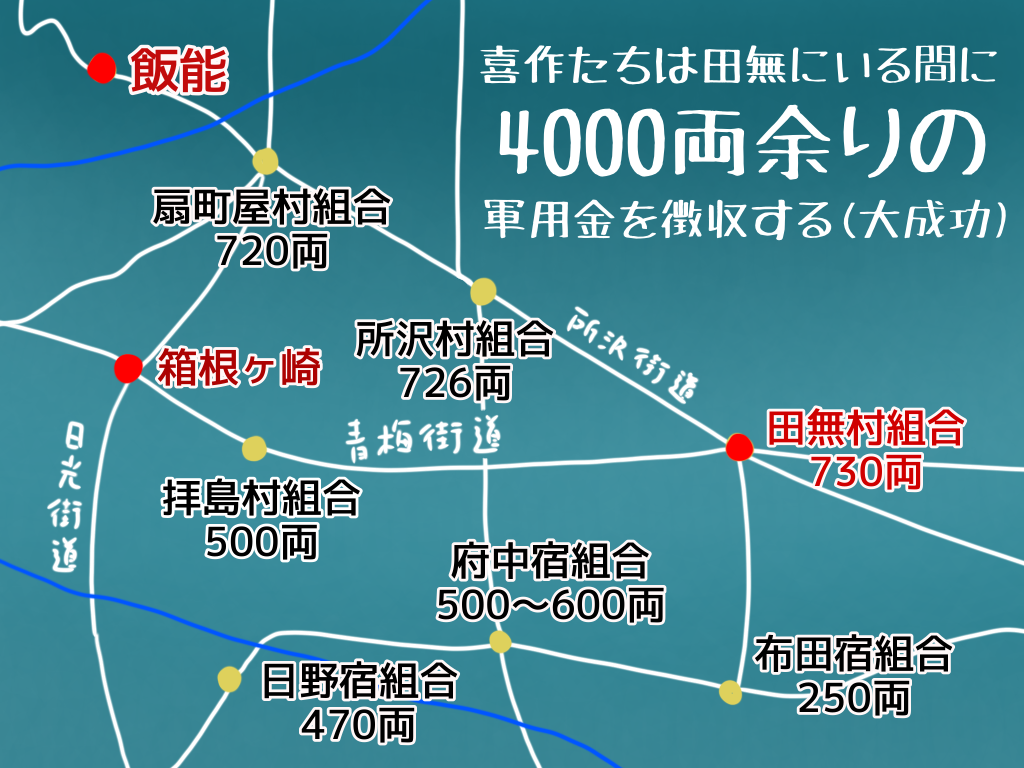

喜作たちが「田無」を選んだ理由は、杉並を西に向かったら田無しかねえべ、と言われればまあそうなのですが、一つは、メインストリートである甲州街道を避け、脇往還である青梅街道を選んでいたこと。そして、土地勘のない人にとっては今も

新青梅街道の「北原交差点」が難所

であることからも分かるように、田無はいくつかの街道が交差する「ハブ的」な役割を持つ町であったことが挙げられると思います。

青梅街道をそのまま西へ進めば箱根ヶ崎から青梅経由で甲府へ行くことが出来ます。右折すれば所沢から入間の扇町屋、扇町屋からなら、喜作たちのふるさとである深谷にも、慶喜の領地(一橋領)である飯能にも容易にアクセスすることが出来ます。また逃走する場合においても田無なら何かと都合が良かったでしょう。

そして何より、田無は大きな町でした。

喜作は、田無の名主「下田半兵衛」に協力を依頼。まずは5月2日、日野、小川(小平市)、廻田(東村山市)関戸(多摩市)などのエライ人に、ハンコを持って大至急! 田無に赴くよう書面を出します。

続いて3日、拝島(昭島市)蔵敷(東大和市)。4日の記録はなく、5日、所沢に同じ内容で要請。

同日、蔵敷(東大和)のエライ人が到着すると

それでは大事なことを申し付ける。我々は徳川家再興のために戦っている振武軍である。ついては徳川家再興のため、そなたの村にも助力をしてもらいたい。蔵敷村は、えっと、20両だ。20両用意せよ

蔵敷村のエライ人。金を請求されることは分かっていたので少し持ってきていたのでしょうね

その場で「5両」支払い勘弁してもらいましたwww

喜作が田無を選んだ、そして留まった最大の理由は(たぶん)田無の名主「下田半兵衛」が周辺に「顔の利く」人だったからでした。

振り返ると喜作が天野と仲たがいした理由の一つも「金」でした。喜作は江戸にいたときも商人に金銭を要求、そのことを天野に「武士として恥ずかしい」と咎められ、二人の仲は修復できない程に壊れていきました。

ただ、行為だけを見てしまうと「喜作は金に執着している」そう思われて仕方のないところもあるですが、これはニュアンスがまるで違うとも思うんですね。

後に喜作は、飯能の猟師から「網」を購入します。網に使われていた「おもり」を溶かしゲベール銃の弾丸を作るためにです。

もし振武軍に「資金」が無かったら、網は「購入」ではなく「奪う」ことになっていたかもしれません。それを猟師に抵抗されれば、時は慶応4年です。罪のない人を無残に斬り捨てることにもなったでしょう。

こういった悲劇は、例えば入間市扇町屋などで実際に起きてしまっています。それも、彰義隊が農民を、ではなく

農民が

彰義隊の脱走兵を

なぶり殺しにしてしまうという

これまたあまり考えたくない惨劇として起きてしまいました。

武士と農民の関係であろうとも「農民>武士」の力関係になれば農民だって黙って斬られたりはしない。お互いにとって無益な命の奪い合いをするよりも

地獄の沙汰も金次第。

喜作は、慶応4年という火の玉のど真ん中に有りながらも決して暴力に頼ることにならないよう、必死の想いで金策に奔走していたのかもしれません。

outstanding article