スケベな万葉歌碑に自分のルーツを見る【日高市/飯能市】

新元号の出典元となったことで注目の集まった日本最古の歌本、万葉集。 これは良い機会、今こそしっかり読んでおくべき古典だ

そう思い立った方も、私も含めて多いのかな〜と思うのですが

ええ、読んでないですよねwww

なので

埼玉には万葉集に歌われた場所がちょこちょことありますので、今回は飯能日高のそちらを紹介して、少しだけでも読んだ気になっておくべかなーと思います

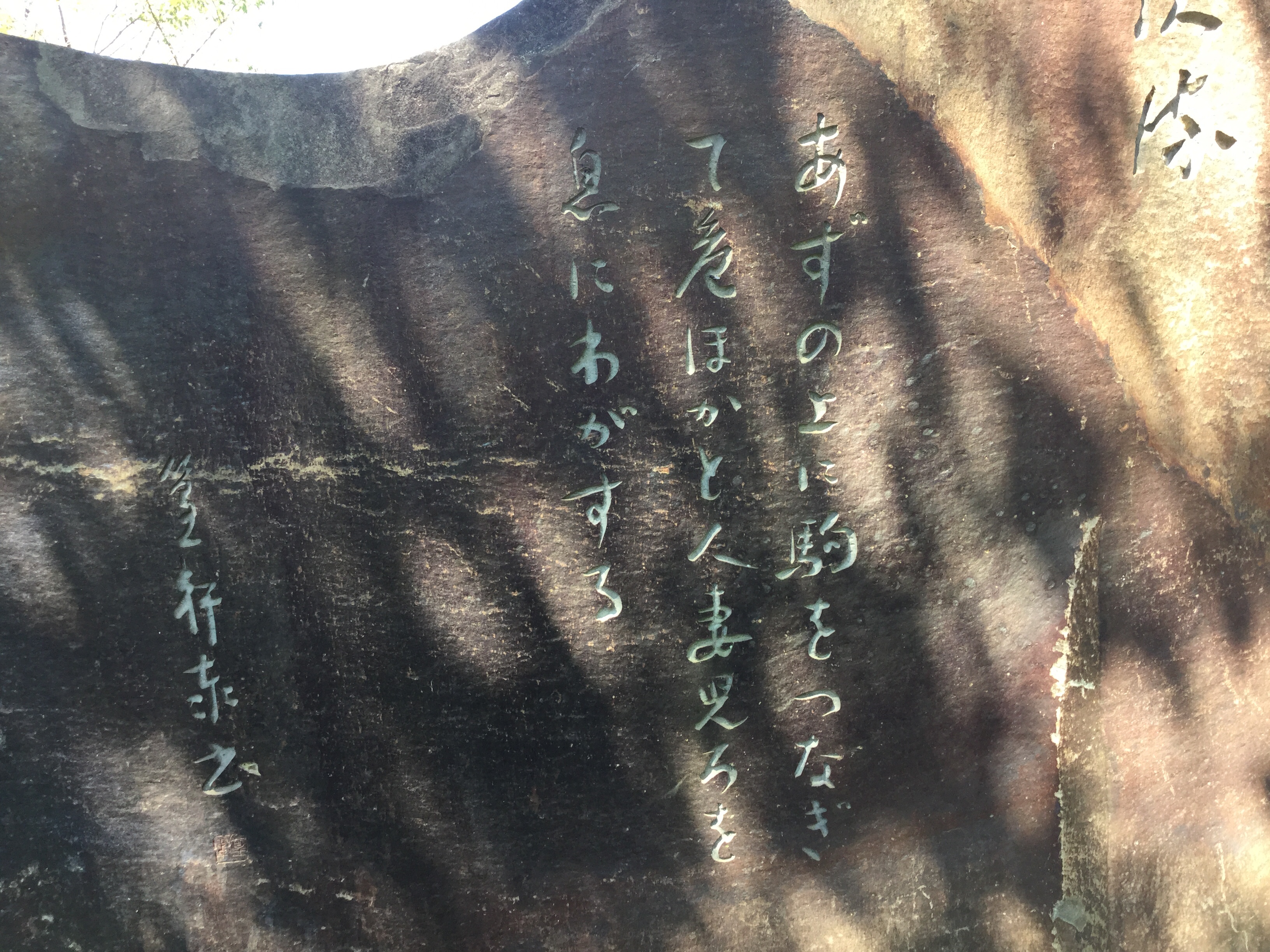

ひとつ目は飯能市、駿河台大学の斜め前、阿須運動公園にあるコチラ

漢文だと何と書いてあるのかニュアンスすらも読み取れませんね。現代語訳的なものも刻んでありますが

阿須の上に 駒を繋ぎて危ほかと 人妻児ろを 息にわがする(あずのうえにこまをつなぎてあやほかとひとづまころをいきにわがする)

いまいち場面というか映像が浮かんできません。ただ、人妻??? 息??? ちょっとスケベな感情を詠んでいるのは分かりますよね。実に興味深いです、案内板を見てみましょう!

読めんがな! 薄くて!

仕方がありませんので個人的な解釈で説明していきたいと思います

あずというのは崩れた崖のことです。その崩れた崖にお馬さんをつないだらとても危ない

つまりこんな感じ

飯能市民球場の崖の上に馬を繋いだらとても危ない。それと同じくらい、人妻を好きになるのは危険なこと。それは分かっちゃいるけど彼女を見ているとハアハアしちゃう

どうかと思いますねwww

歌は良いですよ、男の子ですからね。けれど、これを採用した橘諸兄なのか大伴家持なのかは分かりませんけど、この歌の一体どこに共感したのか、想像するとめっちゃ楽しい気分になります。万葉集が残っていてこの国はホントに良かったなあ思います

阿須運動公園のあたりは、高麗郡上総郷と呼ばれていました。ざっくり説明しますね

668年、朝鮮半島北部にあった高句麗が、唐と新羅に攻められて滅亡、多くの高句麗人が日本に亡命する。716年、中央政府は主に関東在住の高句麗人を入間郡に入植させ高麗郡を建郡する

なんと(710年)キレイな平城京ですから、奈良時代になってすぐのことですね。関東のアチコチに住んでいた高句麗人が今の飯能日高に住民票を移され埼玉県民にさせられてしまいました。阿須運動公園一帯は上総郷というくらいなので千葉県方面からお越しの方が多かったのかもしれません

開拓民となった彼ら彼女らが、この場所でどれほどの苦労をしたのか、今となっては想像することしか出来ませんが、万葉集の成立は759年頃からと考えられていますので

その頃の高麗郷にはハアハア出来るだけの余裕がすでにあった

そう考えて良いのかもしれません。だとしたらこれはもう思う存分ハアハアしていただきたいなと思います。辛いけど楽しいですものね、片思いって

もう一ついきます! 次は曼殊沙華でお馴染みの巾着田にある万葉歌碑です

高麗錦 紐解き放けて 寝るが上に 何ど為るとかも あやに愛しき(こまにしきひもときさけてねるがへにあどせろとかもあやにかなしき)

こちらはしっかりとした案内板がありますので読みますね

高麗錦の紐を解いて共寝もしたのにまだ恋しさが増す この上一体何をすればいいのか 不思議なくらい愛しいことよ

ああ、共寝って言っちゃいましたねwww

高麗錦というのは渡来人が高度な技術で編んだ高級な帯のことです

つまり、勝負パンツならぬ、勝負帯を解いて、要するにすっぽんぽんになって共寝

ええ! 完全に致しておりますね!

それにしてもおバカな歌だなと思います。だって多分こんな感じですよ

念願叶ってエッチをしたというのに、何がなんだか分からないくらいもっともっとしたい。しゅきしゅき大しゅきー!

知らないよ! そんなんいちいち歌にすんなっ

つっこみたくもなりますけど、正直ちょっと共感出来るところもありますよね、誰しも

1300年前の日高市にラブラブな二人がいて楽しくエッチした

まずは、この描写が文字で残っていることに驚きたいと思います。万葉集があってホントに良かったです

そして、それ以上に興味深いのが、先ほどの共感だと思うんです

太古の日本人は村祭りのフィナーレに乱交パーティ的なエッチをしムラを繁栄、生々しく言うと繁殖させていました

動物に発情期があるのは、赤ちゃんの生まれる季節が12月や1月、真冬だと食料が乏しいので育てることが困難。なので逆算してエッチをする必要があるからですよね

人間も動物ですから同じです

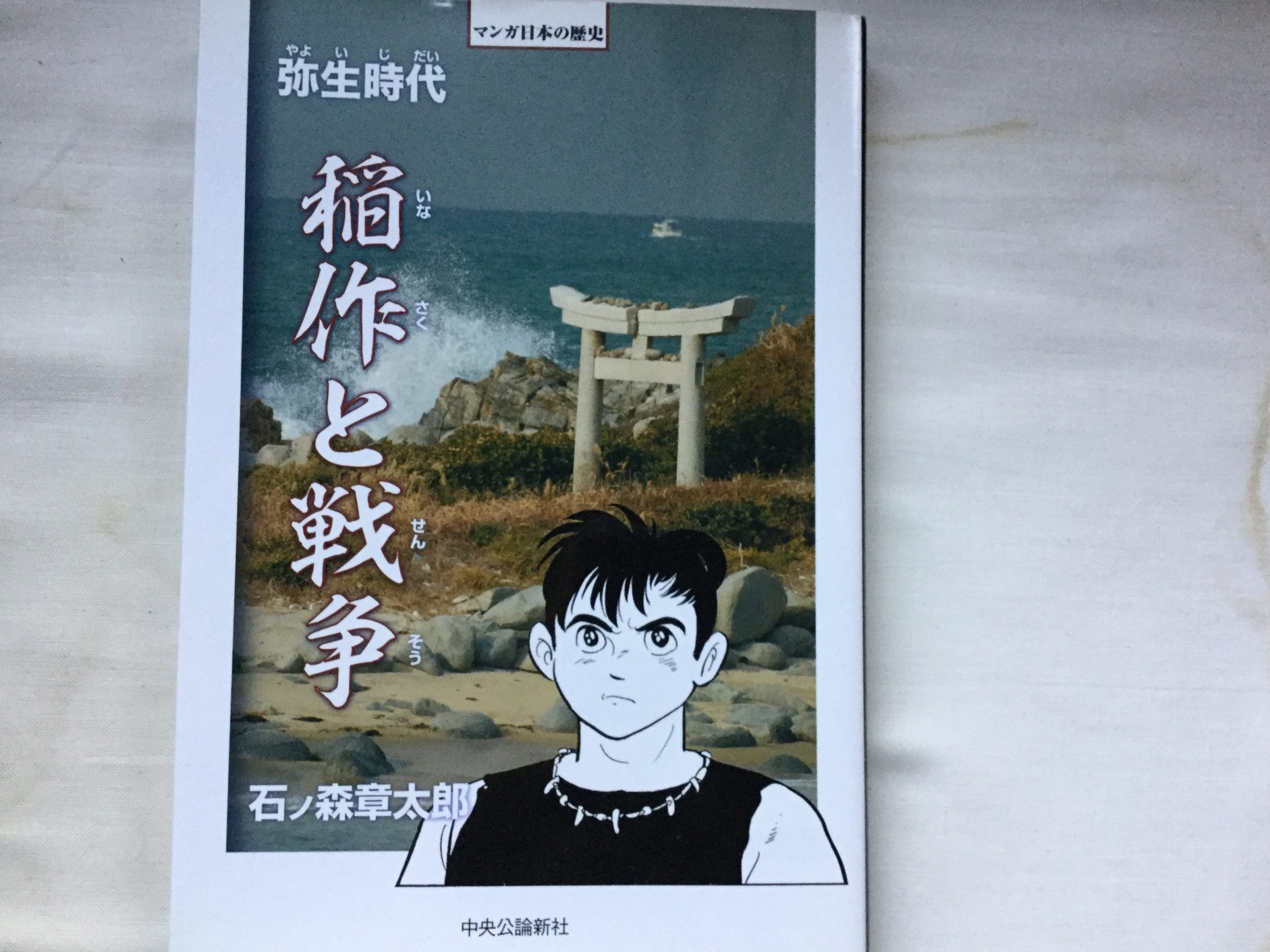

石ノ森章太郎先生の「稲作と戦争」132、133ページのあの場面ですね。小さなお子様も見てるかもなので紹介は3秒だけとさせていただきますが、人にも発情期繁殖期があったことをワンカットで表現してしまうなんて、石ノ森先生はやはり恐るべき巨人だなと思います

けれど、この今に例えるなら単なるバカツイートから読み取れるものは繁殖目的では無いですよね

何を意味するか

恋愛という概念は、この時代までに半島から輸入されたもの、かもしれないということですよ

埼玉の「恋愛感情」は高麗郷から始まった、なんて言うと飛躍しすぎな気もしますが、高麗郷に集められた渡来人は、この地で自由に恋をし、様々な民族と交じり合いながら繁栄を続け、今の私たちのルーツになっていきました

ちなみに、渡来人系の方と倭人系の方の間に産まれた子を「唐子」と言うそうです。東松山市に上唐子という場所がありますよね

唐突ですが「もののけ姫」の冒頭

「なんとかならんのか」憤るおっさんが登場しましたね

奥が渡来人系、手前が倭人系。もののけ姫の時代はルーツの異なる人たちが共同生活はしていますが、それぞれの血がまだ色濃く残っていた、そこが描かれているのだと思いますが、私の顔立ちは完全に渡来人系です。見渡すと今の日本人はだいたい渡来人系です

あなたは倭人系、私は渡来人系、そんなこを言ってんじゃないですよ?

ただ今回、歌碑に触れて、万葉の時代の様々な出来事に現代の私たちのルーツがあるのだなあとは感じました

まとめますね

7世紀から8世紀にかけての埼玉。好きとか嫌いとか、何かとめんどくせえ時代が始まりますな