タグ: 歴史

指差す先に見えたもの【小手指/入間市】

どもこんにちはゴケゴーちゃんです

早速ですが今回は、所沢市の難読地名「小手指」の由来について考えてみたいと思います!

え、タイトルが入間市になってんぞって?

んなこた分かってますよ。いろいろ検討した結果、入間市東町付近が小手指の起点なのではないかということになったので小手指・入間市にしたんですよ

それでは! 近隣にお住まいの方にしかご理解いただけないかもしれませんが

小手指の地名の由来

どうぞ最後までお付き合い下さいませっ

埼玉県の地名に関する書籍は目にすればだいたい手に取り、パラ見くらいはしてきました

そこで感じるのは、やはり地名はその地域の記憶そのもの、土地勘のある地元民がやらなければいけないのかなあということでした。どんなにエライ学者先生であっても他県民の書いたものからはなんと言うか

愛が感じられない?

郷土愛の無さ日本一の埼玉県民が言うなって話ですけどねwww

特に最近読んだこちらの一冊の小手指の項は気になりました。引用しますね

コデは地名の語源(角川書店)では筆頭に山畑を挙げており、その解釈がいちばん妥当な線だろう。指はその辺一帯を指した程度の意味と考えていいのではないか

…

Continue reading指差す先に見えたもの【小手指/入間市】

調神社より旅立つ君に思いを馳せて【さいたま市】

もたもたしてるとあっという間に年が明けてしまいそうな年の瀬なので前置きなしで行きますね!

今回は初詣に赴く方も多いであろう埼玉屈指の人気神社

うさぎさんの出迎えてくれるこちらの神社について見ていきます!

あ、今しらべじんじゃって読んじゃいました?

そうですよね、正しく読める方なんてさいたま市周辺にしか居られないですよね

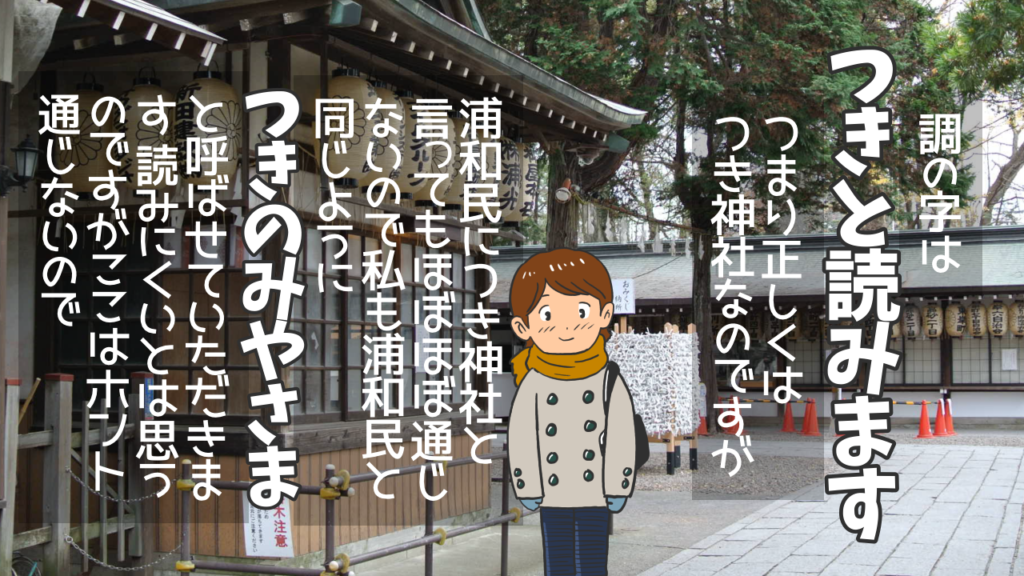

調の字は「つき」と読みます

つまり正しくは「つきじんじゃ」なのですが、浦和民につき神社と言ってもほぼほぼ通じないので、私も浦和民と同じように「つきのみやさま」と呼ばせていただきます。読みにくいとは思うのですがココはホントに通じないので

ではなぜ調の字を「つき」と読むのか

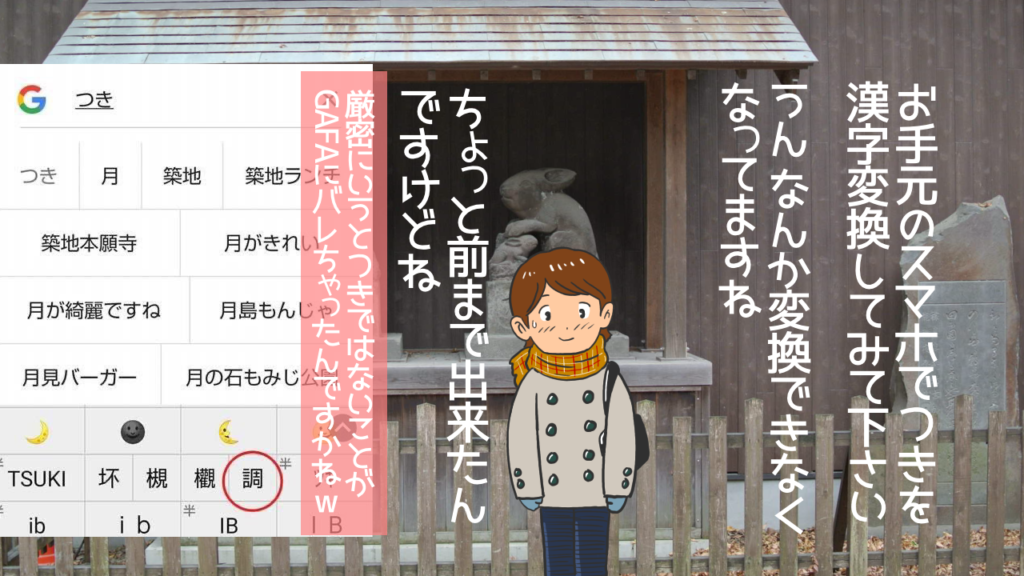

これは単純です、調の字は訓読みで「つき」と読むからです。お手元のスマートフォンで「つき」を漢字変換してみて下さい、うんなんか変換できなくなってますね、ちょっと前まで出来たんですけどね。厳密に言うと「つき」ではないことがGAFAにバレちゃったんですかね

つきのみやさまは神社にあるべきはずの鳥居がないことでも知られています

地域で採れた米や布はつきのみやさまに集められ、神宮とあるので伊勢なのでしょう、はるばる三重県まで運ばれていきました。その搬入搬出の妨げになるとの理由で、鳥居は取り払われたと由緒書きにあります

ただ米や布を搬入するのに鳥居って邪魔になりますかね?

ここは私の完全なる妄想なのですが、馬が多くいたんじゃないかなと思うんですね。米や布が主な税であったのは間違いないのですが、どの地域でも稲作が出来るわけではありませんし、布を織る、その前段階の繊維を糸にするという工程は誰にでも出来る簡単なものではないのだそうです。塩や魚、紙や鉄、染料、薬草、瓦、アカネ、ベニバナ、ムラサキ等に代替される場合もありました

浦和は駒場や大牧という地名から、古代、馬を生産していたと考えられていますので、足立郡は年貢として馬を納めていた。馬であれば鳥居が邪魔だった、なんとなくですけどね、理解できるような気もします。馬が年貢だと良いですよね、馬に荷物を運ばせてそのまま置いてきちゃえば良いんですからねw w w

…

…Continue reading調神社より旅立つ君に思いを馳せて【さいたま市】

征夷大将軍が埼玉に何の用だ【嵐山町/東松山市】

どもこんにちはゴケゴーちゃんです! 早速ですが今回は、台風19号の襲来でその名を全国に轟かせた

越辺川

よりスタートさせていただきます

越辺川。埼玉屈指の難読地名であろうと思われますが、ニュースで連呼されたおかげで県東の皆様もフツーに読めるようになりましたよね?

毛呂山は安定の「けろやま」でしたけどねwww

越辺川は「おっぺがわおっぺがわおっぺがわ」常に正しく報道されていました

実はこの「おっぺ」には

アイヌ語説があります

アイヌ語で「お」は豊かな、「っぺ」は川

豊かな川

が越辺川の本来の意味、おまけで言うと豊かな川が流れ着き土地が肥えるので川越は河肥とも書く、という先生もおられるのですが、幸手、札幌、日暮里など、小さな「っ」の付く地名はなんでもかんでもアイヌ語に結び付けてしまう風潮もあります

なのでアイヌ語説があることは存じておりましたが「そんなファンタジーな説もある」程度の印象で長らく捉えておりました

が、嵐山町の将軍沢にこんなものがあるのを思い出したんですね

坂上田村麻呂将軍塚

教科書にも登場する有名人ですね。簡単に説明します…

Continue reading征夷大将軍が埼玉に何の用だ【嵐山町/東松山市】

狭山はいったい誰のもの・前後編

入間市立狭山小学校

狭山市立入間小学校、跡地

狭山市と入間市はなぜ自治体名が入れ替わってしまったのか

今回はこの不思議に迫ります

昭和52年発行の書籍、狭山市の項にある記述です

この地方は万葉集では伊利麻路、和名抄では伊留未と書かれ入間の地名の発祥と言われた土地である。それが昭和29年、市政を施くに当り、なんと思ってか狭山市を名乗ってしまった

その後、狭山地方で狭山茶の産地が、やむを得ず入間市を名乗ったので、もう永久に市名が固定するであろう。入間市と狭山市は、おたがいに市名を交換すべきであるが、今となってはそれは困難なことであろう(抜粋)

私の思い込みではありません。狭山市と入間市は名称がアベコベに付いています

それでは!文字になっている歴史ではないので妄想も交えながらになりますがさほど外してはいないのではないかなと思います。どうぞ最後までお付き合い下さいませ

まず言ってしまいますが

狭山市は狭山ではありません

言い切っちゃいます。狭山市に狭山要素はほぼありません

狭山茶があるやんけ

…

Continue reading狭山はいったい誰のもの・前後編

狭服山の六孫王【鴻巣市】

どもこんにちは、ゴケゴーちゃんです

早速ですが今回は、知らない人はまったく知らない。知っている人も

武士としての鍛錬が出来てなかった人ね

まったく良い印象のない、源頼朝を産んだ清和源氏の祖

源経基

について見ていきます! 経基は本当にダメな男だったのか、彼が埼玉に残した足跡から考えていきますね

鴻巣高校の裏に源経基が館を構えたと伝わる森があります。その森の奥に

六孫王経基城跡の碑

六孫王とは

清和天皇の6番目の孫の子

という意味なのですが

この時点で若干ダメな感じはしますよねwww

ただ当時はどエライ肩書だったのでしょう

経基はこの肩書きを引っ提げ、武蔵国の副知事、次官に当たる介として赴任してきました

介といっても守が来ていないっぽいので実質トップですね

この時一緒にやってきたのが

…

YouTube始めました

埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地①】

どもこんにちは、ゴケゴーちゃんでっす

新シリーズ、埼玉県史を考えるヒント。第一回目はココ、東青梅よりスタートさせていただきます!

埼玉県史を、と言ったそばから東青梅? と思われるかもしれませんが、例えば埼玉県と千葉県群馬県の間には大きな川が流れていますが、埼玉県と東京都は地続きの元は同じ武蔵国、文化もさほど変わりませんので、分ける意味はないと思うんですね

そして、埼玉県西部。所沢や川越や富士見や新座などの歴史は、極端な話をしてしまうと青梅から始まっていると言っても過言ではありません

道がスプレー状に広がっていますね

ずうっとずうっと昔、今は青梅の南側を流れている多摩川はこの辺りから、時にはこっちへ、時にはこっちへ、自由に流れていました

その時代に多摩川は、奥多摩の山々から大量の土砂、小石ですね、礫と言います。大量の礫を吐き出し、広大な台地を作りました。こういう地形を何というでしょうか、扇状地、さっすがタモリさん、でお馴染みの扇状地ですね。武蔵野台地です

今回は、この武蔵野台地が埼玉県の歴史にどのように影響したのかを見ていきます

とは言え、武蔵野台地は大きい!

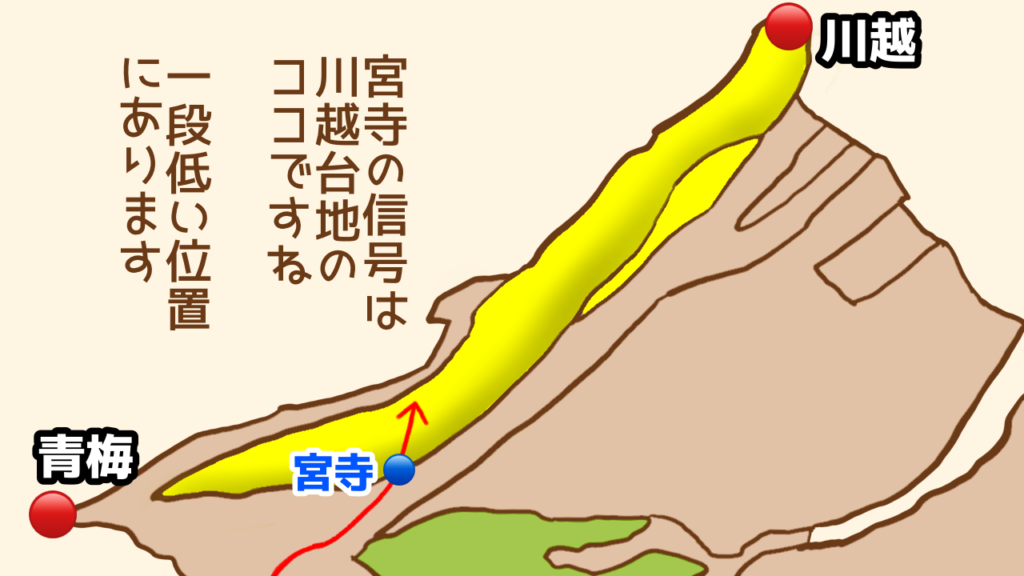

青梅を起点に、扇頂と言いますが、青梅を扇頂とする武蔵野台地がどこまで広がっているかというと

東京の上野に来ました

アメ横は低い場所にあります。武蔵野台地の下です、下町です。が、上野駅や上野動物園は高い位置、山の手にあります。つまりここが武蔵野台地の東側の一つの端。大きい! とてもじゃありませんが全部は紹介できませんので、今回は武蔵野台地の北側、青梅から川越市役所に向かって延びている川越台地を見ていきます。とても興味深い形をしていますので、どうぞ最後までお付き合い下さいませ

国道16号の宮寺の信号に来ました。宮寺の信号は川越台地のここですね、一段低い位置にあります。往路はここから上がったり下がったりしながら川越を目指していきますが、復路は右の道、重要な意味を持つ古い道です、この道を通ってこの場所に戻って来たいと思います

小谷田の信号に来ました。秩父の山並みが美しい、台地の上にいるからこその眺望ですね。それはともかく、元々の古い道はここを右、台地から降りることなく扇町屋へ向かうのですが、16号はどういうわけかここで台地を降ります

16号がなぜこのルートを通るのか。はっきりとした理由は分からないのですが、上を通る訳にはいかない特殊な事情もあった、ような気もしますので、ここは後半触れますね

台地を降り切りました。霞川が流れています。実は霞川は東青梅の駅からずっと一緒です

16号はおかしな斜度で再び台地を登ります。加治丘陵です。武蔵野台地と加治丘陵はもともとは一つの台地だったようですが、加治丘陵側の隆起が大きかったのと、霞川、東青梅から流れていることからも分かるように太古の時代の多摩川ですね。古多摩川の別名を持つ霞川が削ったために、このようなエグい谷になりました。この辺りを高倉と言います、高倉という地名を覚えておいて下さい

Continue reading埼玉県史を考えるヒント【武蔵野台地①】

埼玉県初の信号機はどこだ【さいたま市】

どもこんにちは! ゴケゴーちゃんでっす

早速ですが今回は、埼玉県における一番最初に出来た信号機はどこだったのか、そしてなぜその場所だったのかを深掘りしていきたいと思います。それではいってみましょうっ

答えから言ってしまうと

与野です

与野の駅前通りと国道17号の交わる交差点、西友のある交差点の信号機が、埼玉県における信号機の初号機です

なぜ浦和大宮川越よりも先なんだ?

という疑問が湧くのは当然ですよね

これについては明確な理由がありそうなので、与野さんにご説明頂きたいと思います

(うい)まあ簡単に言ってしまうとだな、それはわが町与野が、自動車の街だからだ

自動車販売会社の始まりは昭和10年の関東モータースだ。今の国道17号が開通したばかりだった、主にシボレーの乗用車とトラックを扱っていたな

次に昭和12年の埼玉トヨダ、トヨタじゃねえぞ、ダだぞ

続いて昭和14年のダットサントラック、昭和18年埼玉日産自動車、21年埼玉トヨタ、23年埼玉日産モーター、埼玉三菱コルト、今の関東マツダ

埼玉スバルの前身となる埼玉ラビットというのもあったな、スクーター屋だ

もちろんこれは極々一部だ、自動車販売店が集まれば、板金屋、保険屋、看板屋、内燃機屋、部品商なども集まる

トラックの荷台の幌を作る、シート屋なんてのもあった

トラックの幌というのは業種によって仕様が様々で、例えばココに穴を開けてくれとか、自動車販売店では対応出来ないことも多かったのだ

詳しいな…

…

Continue reading埼玉県初の信号機はどこだ【さいたま市】

粕壁中学校と県北勢の野望【埼玉三國志⑦】

当初より私は、熊谷・浦和・川越、3ヵ所への中学校設置案を推していたが、県の提案は1校であり、県の財政からいってもこれを3校に改めさせるのは困難である考え2校案に賛成した。しかし県内の入学志望者の全てを熊谷と浦和の2校に収容することなど出来るであろうか。私は昨年の県会で改めて川越と粕壁への設置を提案し、そしてその提案は、ここにいる県議の皆さまの満場一致を持って決議されたはずであるのに、それを今更

廃棄するとはどういうことか!

どもこんにちは! ゴケゴーちゃんでっす

早速ですが今回は「第65話 浦和民には手を出すな! 後編」で取り上げた

旧制浦和高校、及び熊谷高校の

設置をめぐる争いの前哨戦である「中学校設置」についての問題から、あれよあれよと県庁所在地争奪戦へと繋がっていく、私も第65話を書いた時はまったく知らなかったエピソードをお送りさせていただきます。

特に川越高校・春日部高校の在校生・卒業生の皆さま。皆さまが今日も立派に学業、そしてお仕事に励むことが出来ているのは、明治30年のこのわちゃわちゃがあったから

授業で教わっているかもしれませんが、まさか県庁所在地には触れてないやろ思いますので、どうぞ! 最後までお付き合い下さいませっ

すったもんだの末、浦和と熊谷、2校の設置は決定しましたが、県全域にわたる教育の普及は二校だけでは到底足りるものではありませんでした。しかし頻繁に見舞われる水害により県の財政は甚だ困難。3校目4校目などとんでもないという意見もまだまだ多くありました。

浦和熊谷の開校もまだであり学校がどれほどの実績をあげるかも分からない。2校の増設は無謀である!

治水、堤防、道路等のために多大の支出を要し、しかもこれらの事業はようやくそのスタートラインに立ったばかりだ。教育機関の増設は県民の意思に反し、そして時期尚早である!

来年2月に県議員の選挙がある。所詮は選挙区に対するお土産案なのであろう

選挙に当選するためにやってんだろうと言うことですね。粕谷がこのような容赦のない侮辱を浴びせかけられた背景には「党派」の争いがありました。前回までは

元熊谷県の県北派

旧埼玉県の県南派…

Continue reading粕壁中学校と県北勢の野望【埼玉三國志⑦】