須永於菟之輔の安否【飯能戦争⑤】

蓑、ちょうちん、頭巾、風呂敷、カッパ。

振武軍が箱根ケ崎に置いていった「忘れ物」の一覧です。

カッパを忘れるなど、慌てる彼らの姿が目に浮かぶようでもありますが、あるいは、西の空は雲が切れはじめていたのかもしれません。

降り続いた雨は、明け方までには上がっていました。

結果から言うと、喜作たちは高円寺まで進んだところで「彰義隊敗走」の報に接し田無に退却しました。

歯がみし足ずりして悔しがったが仕方ない

オレたちも戦いたかったのに悔しいなあ、的なことを晩年の喜作はぶっこいておりますが、喜作のコメントについては

40年前の回想だし、自分に都合よく語っている部分もあるだろう

田無市史もそう言っているので参考程度にしておきます。

奥様のどこに惹かれましたかと聞かれて「おっぱい」と答える男がいないのと同じことですね。もちろん、喜作を嘘つき呼ばわりしている訳では断固としてありませんので以後、その点をご了承いただきお付き合い下さいませ。

箱根ヶ崎に下がった喜作が、どれほど本気で上野を応援しようと思っていたのか。思い切って言ってしまうと、その気は「ほとんど無かった」のではないかと感じています。

喜作は慶喜に「戦うな」と釘を刺されていました。

後にもう一度触れますが、青梅を検討したのも、飯能を行き先の候補地にしたのも、この二ヶ所が「生き延びる」ために最低限必要な条件を満たしていたからだと思います。

そんな喜作が上野に間に合ったからといって

突撃ーーー!!

みたいな無謀な真似をするとはとてもではありませんがイメージすることが出来ないんですね。

しかし。

喜作たちは大慌てで、箱根ケ崎ー上野というアホみたいな距離を徹夜で駆けていきました。

須永は栄一のお母さんの妹の子、つまり渋沢栄一の「いとこ」です。

群馬県新田郡の人でしたが幼くして父を亡くしたため、栄一の父、市右衛門について学問や剣術などを学びました。

喜作と栄一が一橋家の家臣になると、於菟之輔は二人を頼り京都へ赴き一橋家に出仕。大砲方などを歴任します。

歳は喜作の三つ下、ということは栄一のいっこ下ですね。

第二話のこの場面を覚えていますでしょうか。

江戸城を明け渡したあの日、水戸へ落ちていく将軍 徳川慶喜を喜作たちは千住まで見送り、水戸までお供したい、そう願いました。が「お前らがいると戦いになる」と山岡鉄太郎(鉄舟)は一蹴。彰義隊は追い返されてしまいました。

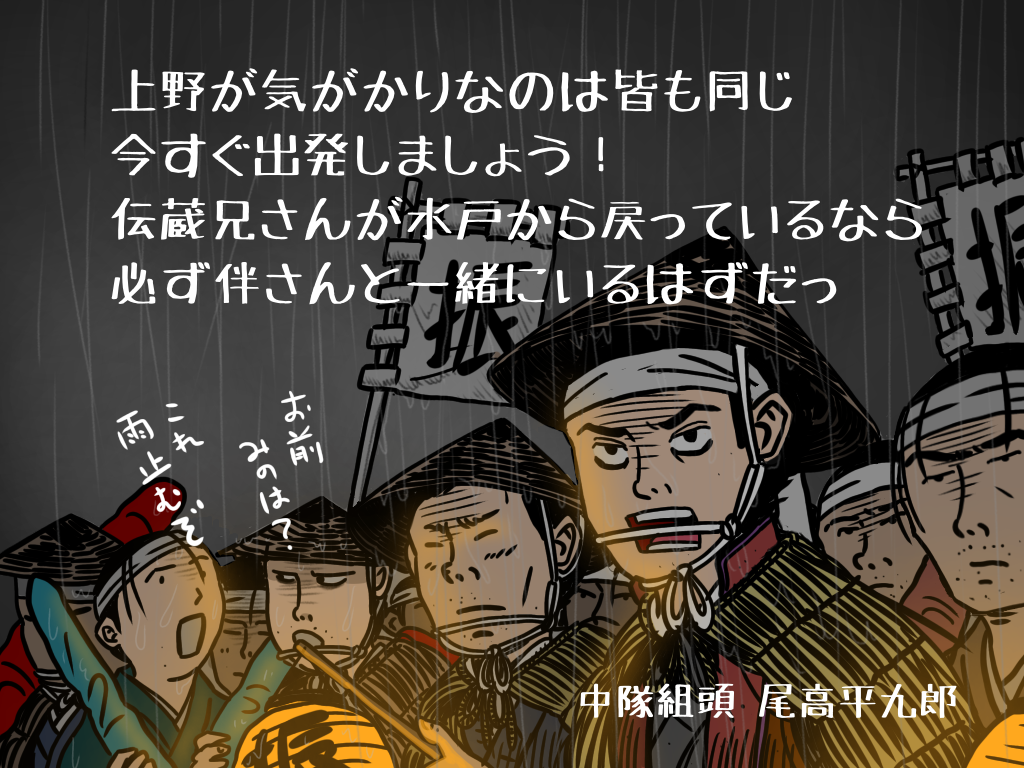

一人だけでも頼めないか。

喜作は隊士の中から一人を選び山岡に随行させます。その隊士こそが須永於菟之輔(すながおとのすけ)通称、須永伝蔵(でんぞー)でした。

於菟之輔ならオレたち彰義隊の想いを慶喜公に伝えることが出来る。

於菟之輔の喜作にも負けない「慶喜への忠誠心」に賭けての抜擢だったと思います。

その於菟之輔の「安否」を、喜作たちはこの時点で掴めてはいませんでした。

振武軍は、バカなのかな? というような距離を寝ないで駆けていきました。

一部が向かった、という説もあるのですが、またしても小川町に300のお弁当を発注してからの出発でしたので、振武軍「全軍」での出動だったと思われます。

出発は深夜の12時でした。

箱根ヶ崎を出ると、すぐに「原江戸道」という「原」を名乗るくらいなので「原っぱ」のような道だったのでしょう、小川に抜ける近道があったようなので、その原っぱ道を通っていったかもしれません。

灯りは「ちょうちん」があったはずですが、雨が降っていましたので、すぐに消えて打ち捨てられたかもしれません。

そもそも。

喜作は杉並に下がった時にこう言いました。

上野には志を同じくする同志もいる。故にあまり離れる訳にもいかない

あまり離れる訳にもいかない、そう言っていたくせに

平常時であれば上野からは一泊が必要な「箱根ヶ崎」にまで来てしまった。

その理由を今回 改めて考えてみましたが、やはりこれはよく分かりませんでした。

彰義隊討伐の報せを受けて中野の仁義隊に合流を求めた(12日)と記録にありますが、小川町に300のお弁当が発注されたのは11日の深夜。箱根ヶ崎には12日の朝8時に「そちらに向かうからよろしくね」という書状が届いています。

ということは、12日に合流を求めるというのはちょっと無い話ですよね? 箱根ケ崎行きはすでに決定していたタイミングですからね。

喜作は「日光」にこだわっていました。

日光に向かうなら箱根ヶ崎は最適です。けれど、これもいろいろ解せません。

志を同じくする同志の存在をすっかり忘れていた? いやいや、そんな訳はないですよね。

いずれにせよ、喜作たちは箱根ヶ崎まで来てしまいましたので、遥か彼方の上野にまで夜通し走り、戻ることになりました。

ちなみに、喜作が於菟之輔 と再会するのは、ずっと後。函館を目指す途中の「塩釜」を待たなければなりません。