美尾屋十郎と憎いあんちきしょう【比企郡川島町】

どもこんにちは、ゴケゴーちゃんです。早速ですが今回は、比企郡川島町の広徳寺より、平家物語の世界に参じ、海のない県は8つもあるのに、埼玉県だけが海なし県とバカにされるきっかけを作りやがったあの野郎に一人で立ち向かった美尾屋十郎について見ていきます。ミオノヤ、今はこの字を当てています

合わせて、この国はなぜ埼玉県だけディスって良いと思っているのか、翔んで埼玉のルーツにも迫りますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませっ

美尾の屋十郎しころびき

名場面なのでご存じの方も多いと思うのですが、平家物語、この方に解説をお願いしちゃいますね

では参る(べべんっ)

あまりのおもしろさに感にたへずやおもひけむ船の中より年の齢五十ばかりなる男〜

あのすいません琵琶さん、現代風の言葉で前置きから話をしていただいてもよろしいですか?

場面は源平合戦ファイナルステージの2戦目

屋島の戦いじゃ

2戦目の屋島は平家にとってとても重要な戦いであった

お前は贔屓のプロ野球チームがあるから分かるであろうが、初戦と2戦目を落としてしまったら、3戦目のその日は朝から3タテの恐怖にガクブルじゃな? つまり屋島は、初戦を落とした平家にとって負ければ後がない背水の戦いだったのじゃ

ところが天才義経、陸から現る(べべんっ)

源氏は海から攻めて来る、平家はそう思っていたのじゃな。ところが義経率いる源氏の軍は陸路を使い背後から攻めてきた

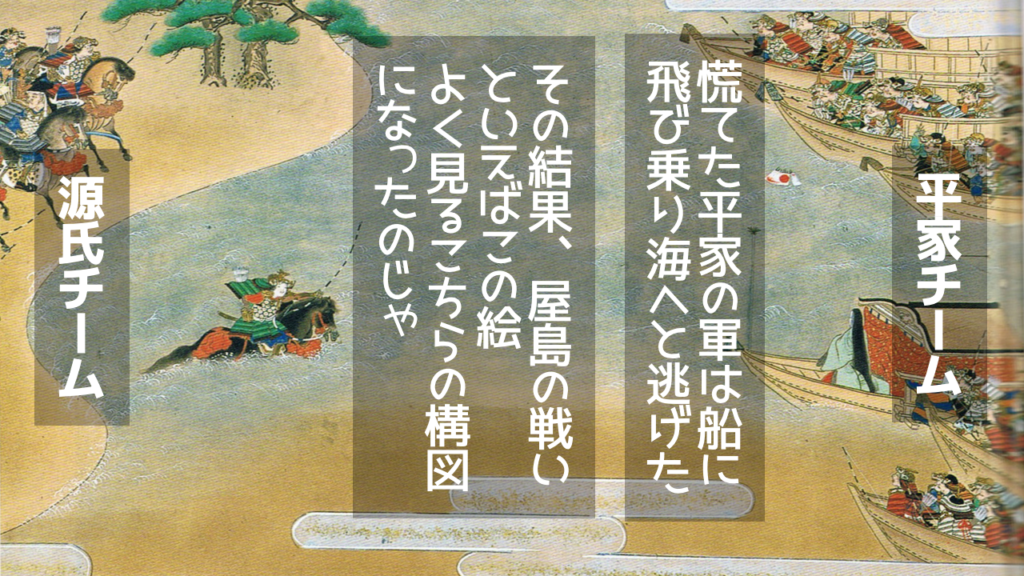

あわてた平家の軍は船に飛び乗り海へと逃げた。その結果、屋島の戦いといえばこの絵、よく見るこちらの構図になったのじゃ

さて、ここからじゃ

日が暮れて休戦状態になると平家の船に一人の女性が現れ

この扇を射てみよ

身振り手振りで無茶な挑発をしてきた

この場面で九郎義経

ここは重忠しかおらぬであろう

畠山重忠をチラ見する

しかし重忠、もし失敗すれば末代までの恥。近くにいた配下の埼玉県民を見渡す

で、栃木県民の那須十郎に振るwww

それを受けた那須十郎、いやあの、お気持ちは嬉しいのですが自分ちょっと怪我をしてるので、と、弟の

那須与一に丸投げ

ここに! 日本史に燦然と輝く、あの扇の的の名場面が誕生するというわけじゃ

広徳寺の案内板はここから。では参るぞよ!

与一が扇を射落とす

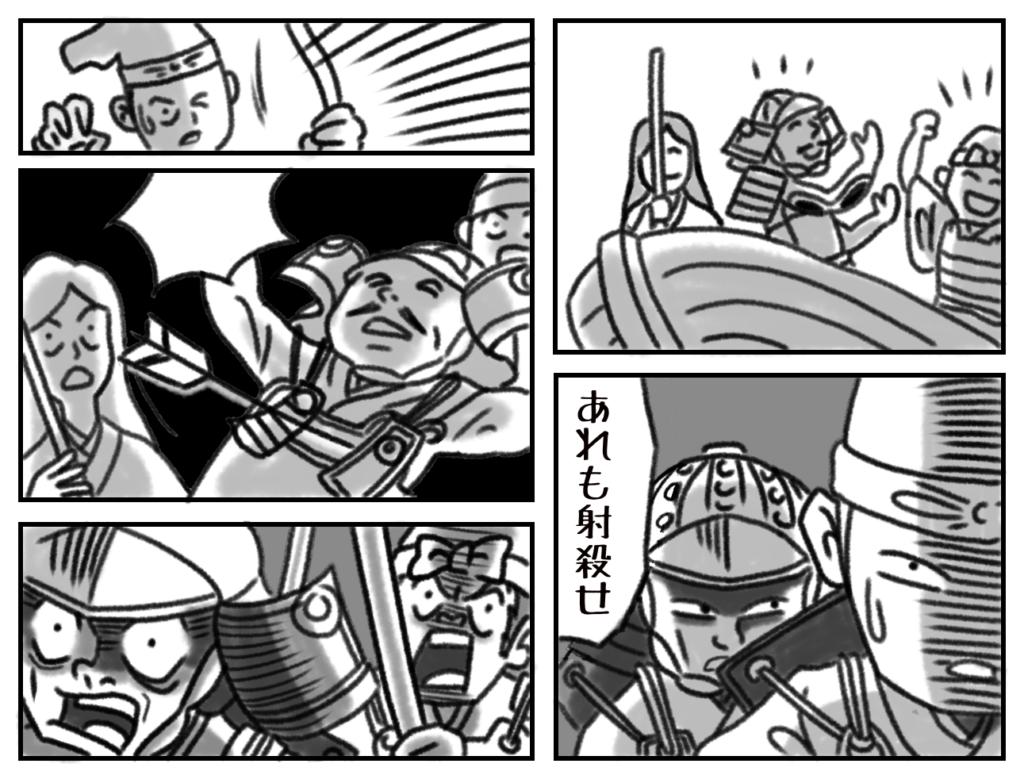

それを見た平家の船は大喝采、50くらいのおっさんが浮かれて踊りだす

伊勢三郎義盛、与一の後ろに歩み寄り

判官殿のお言葉だ、あれも射殺せ、言えば

平家の船は静まり返り、源氏の兵はエビラを叩いてどよめいた

平家の兵が、一人は弓を持って、一人は盾を持って、一人は長刀を持って渚にあがれば

九郎義経

強い馬に乗った若者よ、あれを蹴散らせい!

意を受け立ち上がるのは

武蔵国住人、美尾屋四郎!

同じく藤七!

同じく十郎!

上野国の住人、壬生の四郎!

信濃国の住人、木曽の中次!

あれ? 冒頭で一人で立ち向かったと言った記憶があるのですが

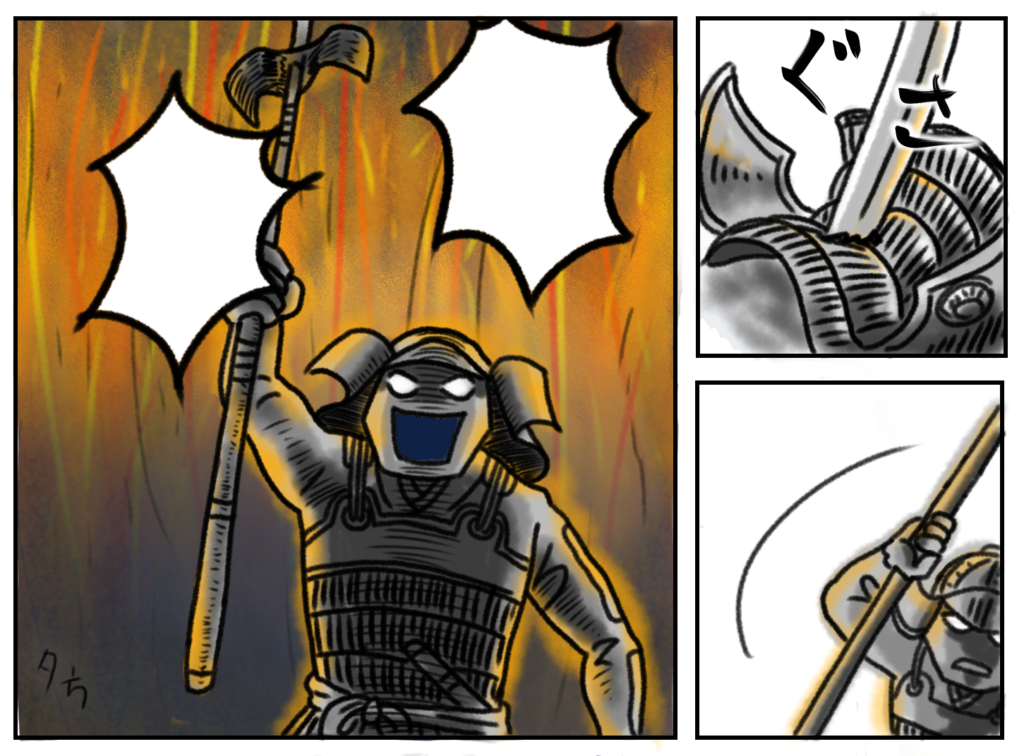

5人は十郎を先頭に突撃!!

次の瞬間! 大きな矢を持った武者が十郎の馬の左を矢筈が隠れるほどに射込んだ

十郎の馬は屏風を倒すように倒れたwww

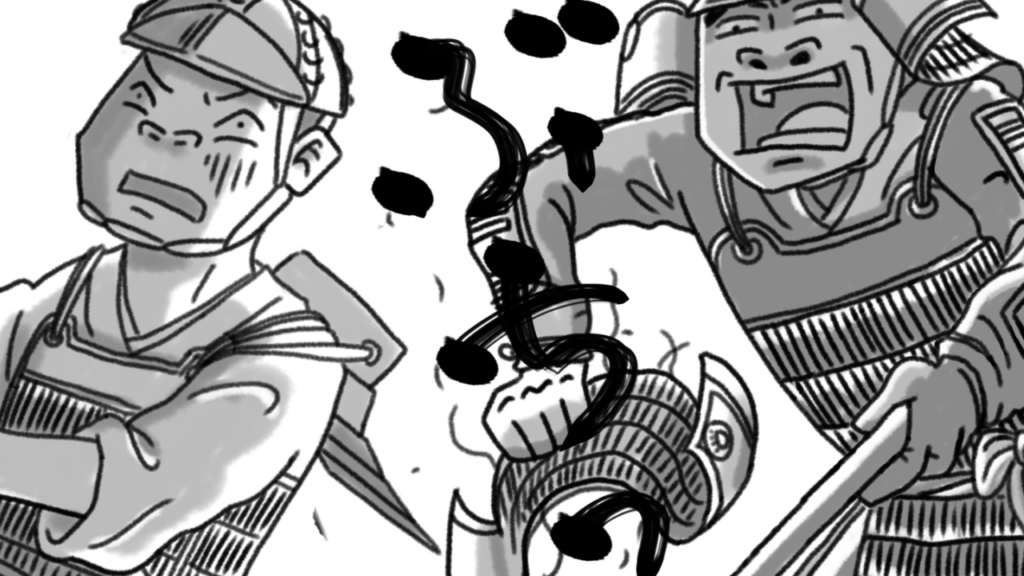

十郎は馬を諦め立ち上がり刀を抜いた、が!

ヤバ目な奴が大長刀を振り回しながら向かってきたので刀ではかなわんと迷わず逃げた

ヤバ目な奴は十郎を長刀で切り倒すのかと思いきや、長刀を左わきに挟み、右手を伸ばし、十郎のカブトのしころをつかんだ

十郎は3度振り切ったが4度目についにつかまり、引き合いになった

そして!

鉢付の板からしころが切れたので十郎は逃れることが出来た

十郎以外の4騎は馬を惜しんで駆け付けようともせず、ただ見物していたwww

ヤバ目な奴は追ってくることはなく、ちぎり取ったしころを長刀の先に突き刺し高く突き上げ、大音量でこう叫んだ

聞いたことがあるであろう! そして今はその目で見るがいい! 我こそは京都の子供までもが噂する上総の

悪七兵衛景清である(べべべべんっ)

広徳寺の案内板はここまでですね。琵琶さん、本日はありがとうございました。また次もよろしくお願いします

さて、翔んで埼玉のルーツ

悪七兵衛景清の悪の字は、悪源太義平の時にも触れましたが悪いではなく強いという意味です、が、この男… 口が悪いんですね

海のない県は全国に8つある、にもかかわらず埼玉県だけが

海なし県やーいやーいwww

バカにされるのは、たぶん景清のせいです

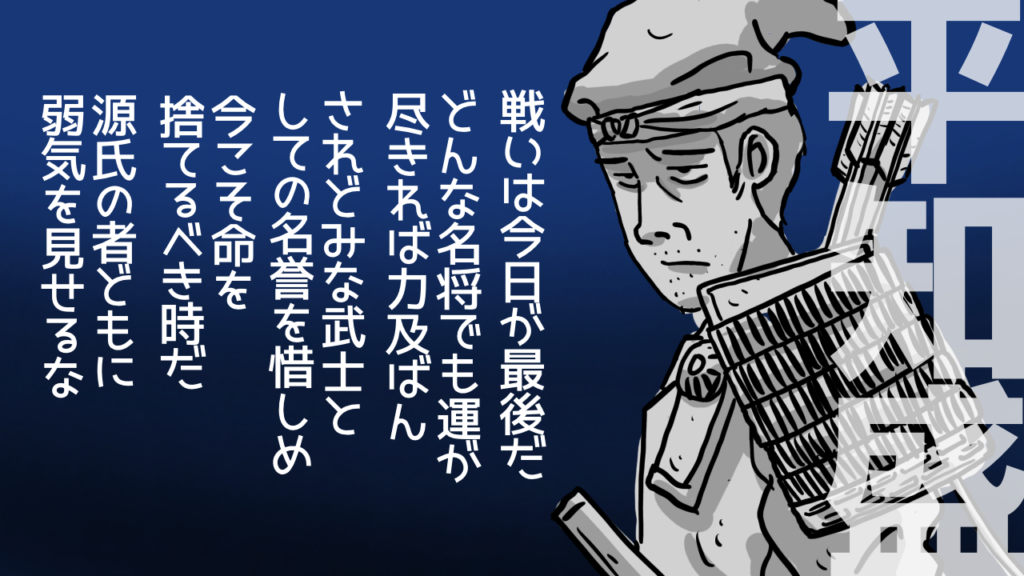

源平合戦ファイナルステージの最終戦、壇ノ浦に挑む場面で平家の大将平知盛はこのようなゲキを飛ばしました

戦いは今日が最後だ。どんな名将でも運が尽きれば力及ばん。されどみな武士としての名誉を惜しめ。今こそ命を捨てるべき時だ。源氏の者どもに弱気を見せるな

諸行無常というこの世の大原則を受け入れ、それでもなお全力で生きていこうという、胸に染みるとてもいいセリフだと思います

ここに出しゃばってくるのが景清なんですね。景清も知盛の号令に奮い立ったのでしょう。こんなうまい、いやアホなことを言いやがりました

坂東武者など馬の上では口は聞くが海の上では木に登った魚も同然よwww

私たち現代人は古典を読まなくなりましたが、昭和の頃までは多くの人が平家物語に慣れ親しんでいたのかもしれません。切符を買わずに電車に乗ることを薩摩守と言った時代があるそうです

一の谷で、やはり埼玉県民に討たれた平家の武将にこう(忠度)書いてただのりと読まれる方がおられるのですが、つまりはこう

こんなん今じゃまったく通じないですよね!?

けれどこれで笑いがとれた時代があった。平家物語はそれほど一般的な教養だった。その中で埼玉県民など海の上では木に登った魚、それは海なし県だからという共通認識が出来上がっていった

次に少し前後しますが明治時代。ドラマには、この国の民が腹一杯食えるように、などとのたまう薩長の志士が登場しますが、そんなんもちろんファンタジー、明治六年からの地租改正により埼玉県は全国二位の増税県となってしまいました

御一新で生活が少しでも楽になれば、と考えていた埼玉県民の失望は小さくなかったのでしょう。追い詰められた県民の新政府に対する反発はそれは大変なものでした

新政府はそれらをことごとく弾圧します、が、東京と隣り合わせの県に怨嗟の念が渦巻きましたから相当に手を焼いたと思われます。誰が書いたのかは分からないのですが、ある書籍にこんな文言を見つけました

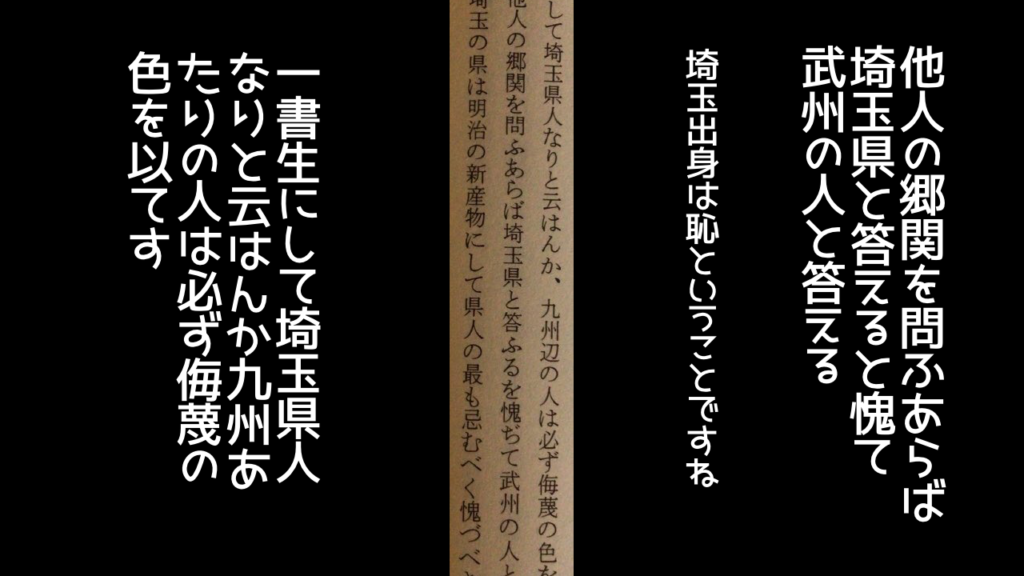

他人の郷関を問ふあらば埼玉県と答えると愧て武州の人と答える。埼玉出身は恥ということですね

一書生にして埼玉県人なりと云はんか、九州あたりの人は必ず侮蔑の色を以てす

九州あたりとあるので薩長の高官でしょうね、地元九州他で埼玉をボロクソ言った、それを聞いた人たちも、しだいに埼玉に良からぬ印象を持つようになった、埼玉だけはディスっても良い、風潮が生まれていった

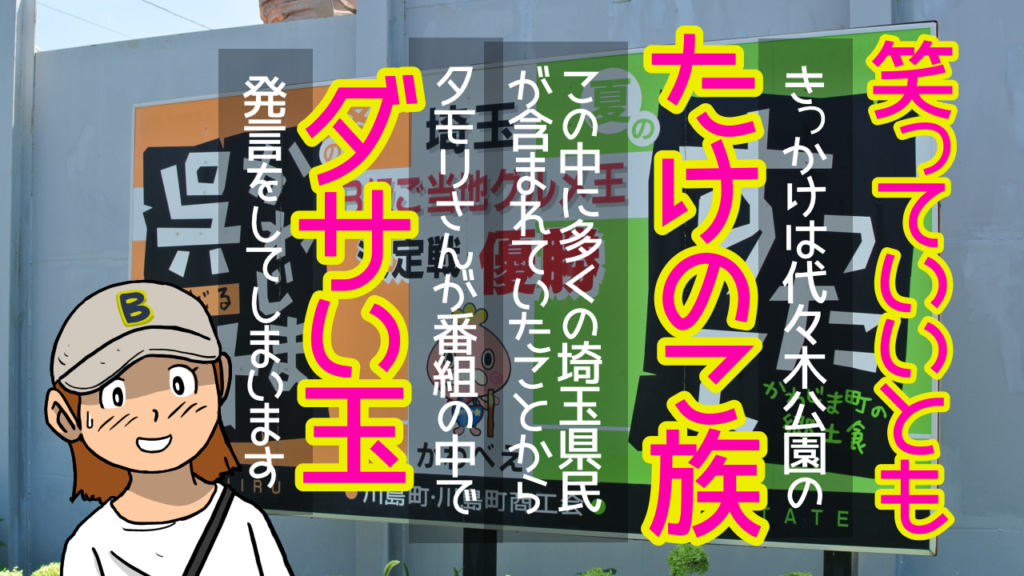

そして、笑っていいとも!

きっかけは代々木公園の竹の子族でした。この中に多くの埼玉県民が含まれていたことから、タモリさんが番組の中で「ダサい玉」発言をしてしまいます。ただこれは問題ないですよね。ダサいのは埼玉県民ではなく竹の子族ですからね

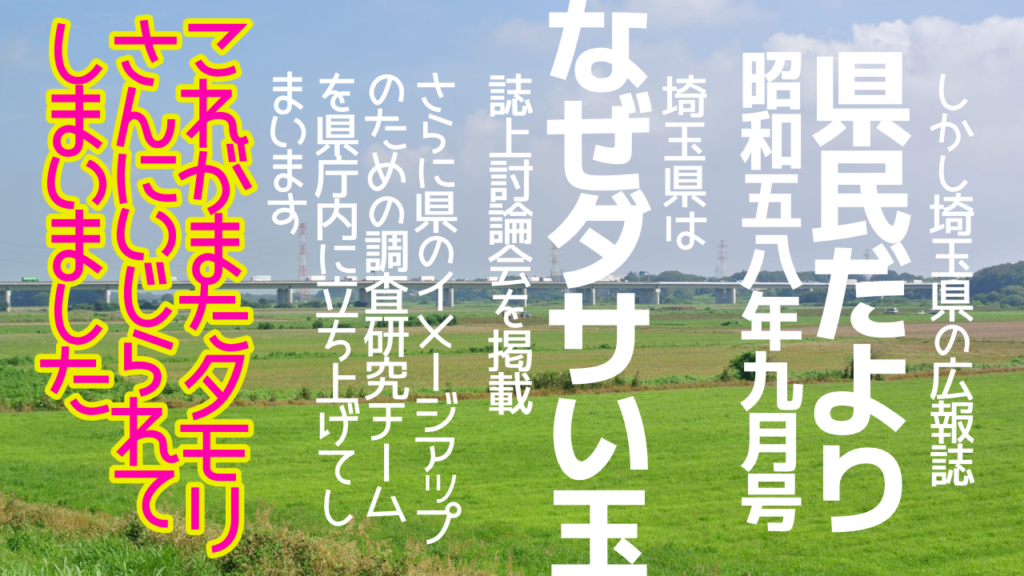

しかし埼玉県の広報誌「県民だより」の昭和58年9月号でした、埼玉県は「なぜダサい玉」県民による紙上討論会を掲載、さらに県のイメージアップのための調査研究チームを県庁内に立ち上げてしまいます

これがまたタモリさんにいじられてしまいました

タモリさんは笑っていいとも!の生放送中に埼玉県庁に直電。昭和すねえ、こうして「埼玉=ダサい」のイメージが全国に広がり濃く定着してしまった

映画翔んで埼玉、あの作品が受け入れられた土壌に以上の三つの出来事が関わっている、と私は思っているのですが、こじつけ、という自覚もあります、ご意見がございましたらコメント欄の方にお願いします

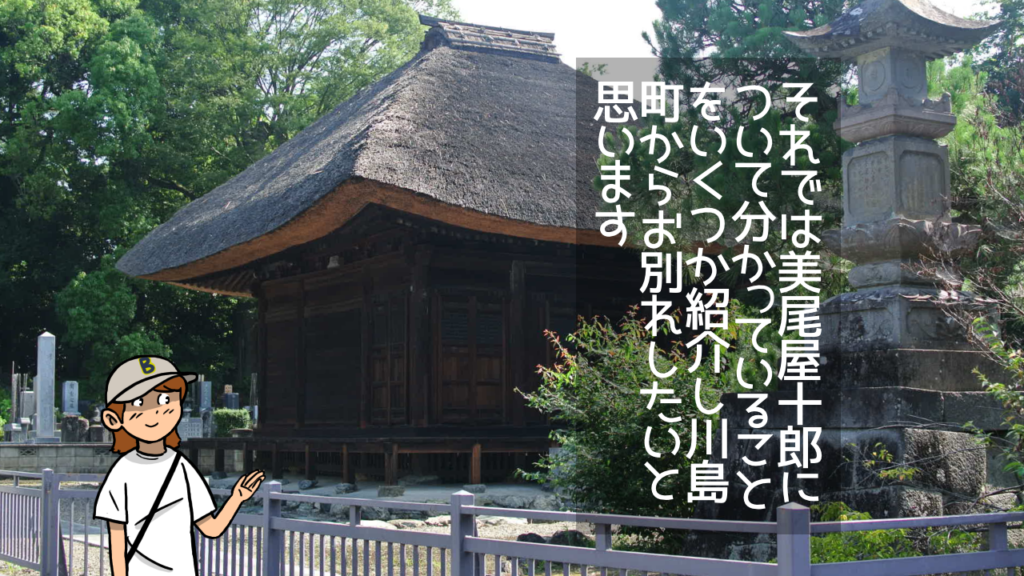

それでは、美尾屋十郎について分かっていることをいくつか紹介し川島町からお別れしたいと思います

頼朝は義経を暗殺するため土佐坊昌俊を派遣しましたね。この時のことを吾妻鏡は水尾屋十郎以下六十余騎の軍士、九条兼実は頼朝の郎党の中、児玉党三十騎ばかりと書いています

以上のことから十郎が土佐坊に次ぐナンバー2であったこと、また児玉党と行動を共にしていたことが読み取れます。ただ美尾屋十郎について分かるのはこれくらいで、ルーツがこうとか、晩年はこうだったとか、人となりを今に伝えるエピソードはまるで残されておりません

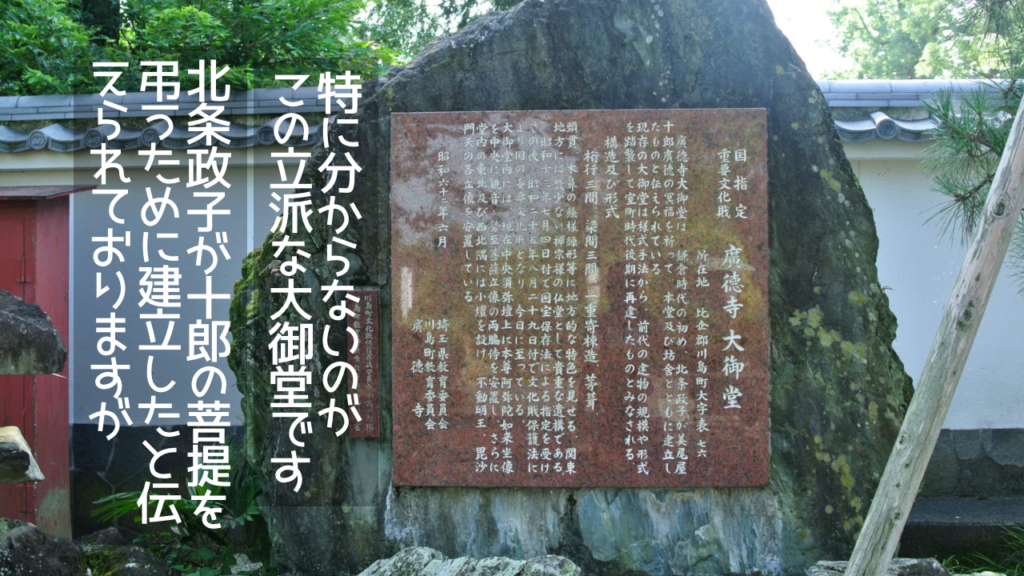

特に分からないのがこの立派な大御堂です。北条政子が十郎の菩提を弔うために建立したと伝えられておりますが、政子が十郎のためにお堂を建てる? 何があった? これについては分からな過ぎて妄想をすることすら出来ませんでした

ただ、源平合戦を戦って、シコロを引きちぎられて、無事に川島町に帰還した。最高の武勇伝になったのは間違いないでしょうねえ