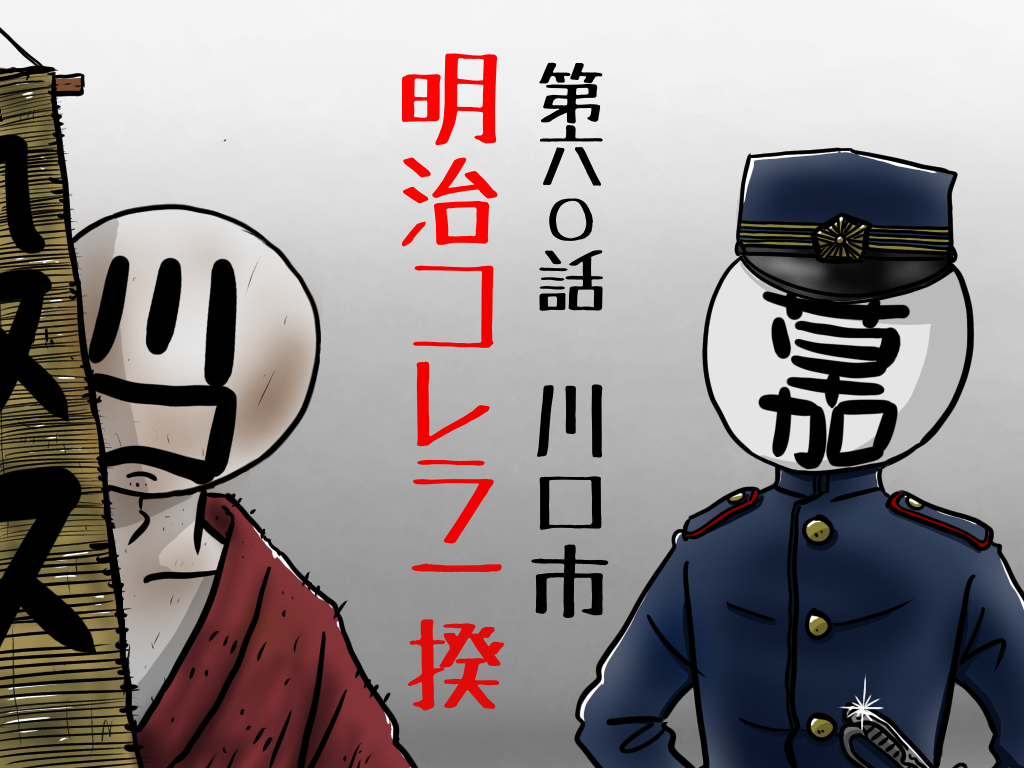

明治コレラ一揆【川口市】

感染者数過去最多ま!

などと宣うのも飽き飽きするほどの勢いでコロナの拡大が続いておりますが、こういう時こそ人類はどのように疫病と向き合ってきたのか、過去から知見を得るべきではないかと思うんですね

という訳で今回は、明治12年、愛知県で発生したコレラが埼玉県に伝播、北足立郡新郷村本郷通りの油屋のお婆さんが亡くなり、そのお婆さんのお葬式がクラスターとなり、瞬く間に川口市周辺を絶望の淵へと叩き落したコレラ騒動について見ていきます!

マスク派もノーマスク派も、ワクも反ワクも、分断は少しだけお休みして、どうぞ最後までお付き合い下さいませっ

それでは初めに、明治政府の実施したコレラ対応の一部をご覧いただきますね

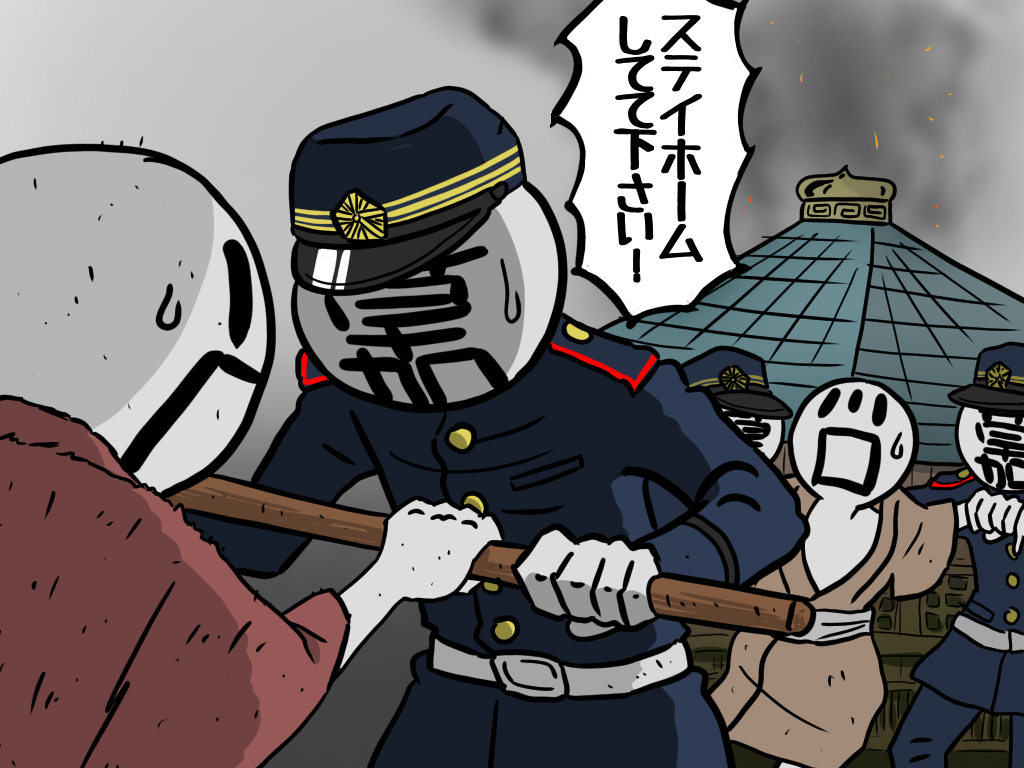

家という家にナワを張り健康な人であろうと関係なく強制ステイホームさせた。ロックダウンですね

患者のいる家は門にその旨を張り出すこと、死んだコレラ罹患者の運搬の際は黄色の小旗にコレラと書くよう通達した

大衆の集まる、芝居、寄席などの興行を当分の間すべて禁止することを命じた。また、悪病退散と称して神輿をかつぎコレラ退散を祈祷するようなことが行われていたのでこれも禁止した

痛みやすい、スイカ、真桑瓜、モモ、ナシ、柿、カニ、シャコ、タコ、イカ、エビ10品目の流通を禁止した

不潔な便所やごみ捨て場、ドブなどをよく清掃し、石炭酸、硫酸、亜酸化鉄などで消毒するよう指示をした

コレラ患者の発生の多い地区に検疫出張所を設置、県から委員を派遣、検疫指導に当たることにした

埼玉県は草加警察署の警官を北足立郡東本郷村(現川口市)に派遣、傑伝寺を防疫本部とし、コレラ患者はもちろん、少しでも下痢などの症状があればどしどし隔離、消毒を行った。また、全棟寺の裏山に大きな穴を掘り、患者を出した家の家財道具、寝具、衣類などを焼いた

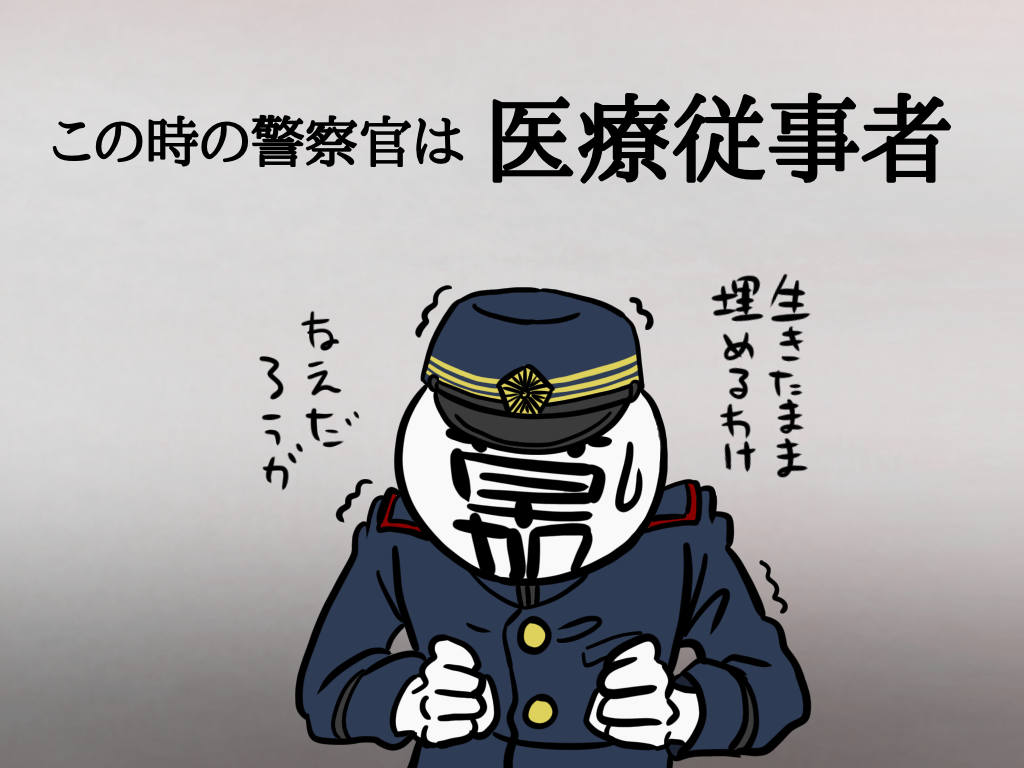

ステイホームやイベント等の禁止など、今とまるで同じ項目もありますね。ただ、警察の方は登場しましたが、お医者さまがいらっしゃいませんよね?

医者はまだいなかった?

いえいえ、県が各市町村に配布したコレラ予防薬は県立医学校が調剤していますので、いなかったということはないのですが、埼玉にはコストのかかる医者の養成などは東京にやらせれば良いという「東京依存根性」があり、医療についてはあまり積極的ではなかったんですね

そしてもう一つ。これが騒動の一番の原因になったと思うのですが、明治政府の富国強兵政策の下で、住民生活の向上、環境整備といった福祉民生面は二の次三の次、極めて軽視されていました。ことに

衛生行政は警察の支配下に

置かれていたということがあり、コレラ対策といってもひたすら取り締まりと強制隔離に終止。中には本庄警察署の新庄・土肥巡査のように不眠不休で職務に没頭するうちに自ら感染し殉職した若い警察官もいましたが、お巡りさんですから専門的な知識はありません。抜本的な対策は何もありませんでした

警察のこの場当たり的なやり方に、川口民が猛反発!

…