浦和民には手を出すな!前編【さいたま市】

どもこんにちは、ゴケゴーちゃんです。早速ですが今回は

浦和民は戦闘民族なのか!?

というテーマでお送りさせていただきます

浦和駅の銅像、あれは何なのか、というお話です

それでは! 浦和の武将など権力者の話ではありません

浦和の農民や町民が相手が誰であろうと怯むことなく主義主張をぶつけていった戦いの歴史

ダイジェストで見ていきますっ

浦和と言っても今のように行政区画がはっきりしていた訳ではありませんので、一部、戸田、川口、大宮なども含まれますが、これが浦和のPRIDE、だからこそここにこの像が建てられているのだと思います。どうぞ最後までお付き合い下さいませっ

鶴岡八幡宮 vs 佐々目郷

1394年、事件はさいたま市南西部に存在した佐々目郷で勃発しました

(佐々目郷)今年は収穫が厳しかった、なので年貢は納められそうにない

(鶴岡八幡宮)今年はどこも豊作だ、佐々目だけが不作な訳ないだろう。調査に行かせる

それは断る!

美女木、内谷、曲本、沼影、この一帯は中世より鎌倉の鶴岡八幡宮の領地、佐々目郷と呼ばれていました。鎌倉市笹目の方が移り住んだという説がありますが確かなことは分かっておりません

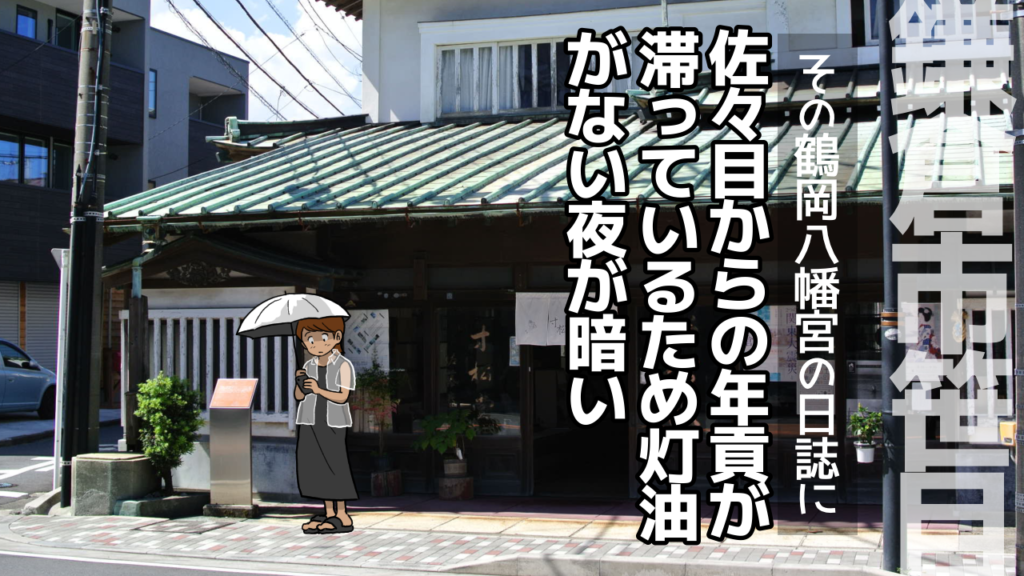

その鶴岡八幡宮の日誌に「佐々目からの年貢が滞っているため灯油がない夜が暗い」との記述があるので、佐々目は主に油を造っていたのかなあと思うのですが(新開に油面という住所が残っていますね)それはともかく鶴岡八幡宮は収入の実に六割を佐々目からの年貢に頼っていました

その佐々目郷から事実上の年貢支払い拒否です

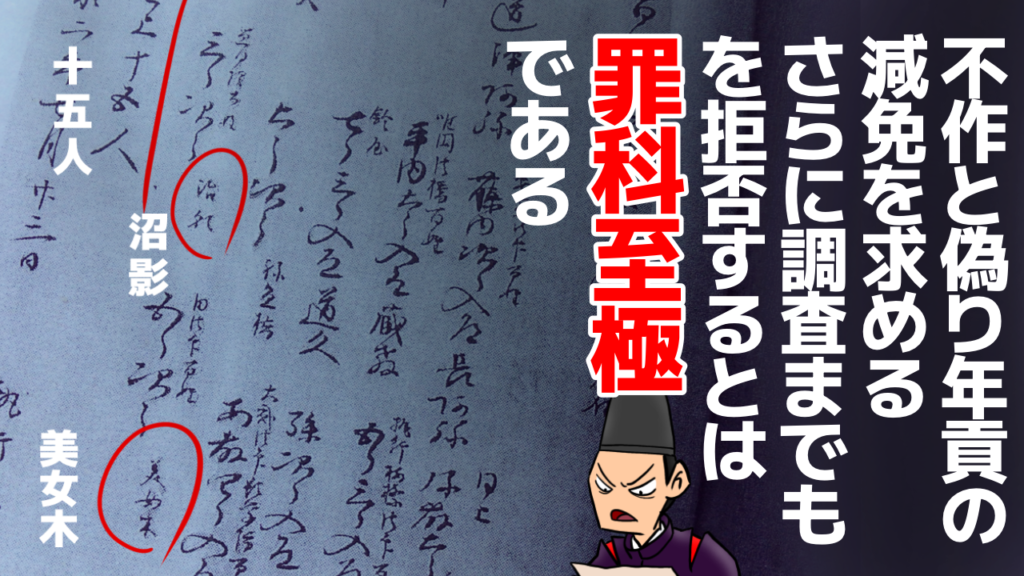

不作と偽り年貢の減免を求める。さらに調査までもを拒否するとは罪科至極である

鶴岡八幡宮は悪事を企てたと思われる15人の名をリストアップ、鎌倉に出頭するよう書状を発します、が

笹目の農民はこれを無視

しかも強訴、武力で訴えを押し通す構を見せているとの噂もあり、もう手に負えないと感じたのでしょう、鶴岡八幡宮は再び佐々目郷に出頭命令を出し、もし従わない場合は武蔵国守護である府中より使いを出させる、つまり

武力をもって鎮圧する

地域の有力武将である豊島氏を佐々目郷のエリア部長みたいなものに任命し、強目の圧をかけていきました

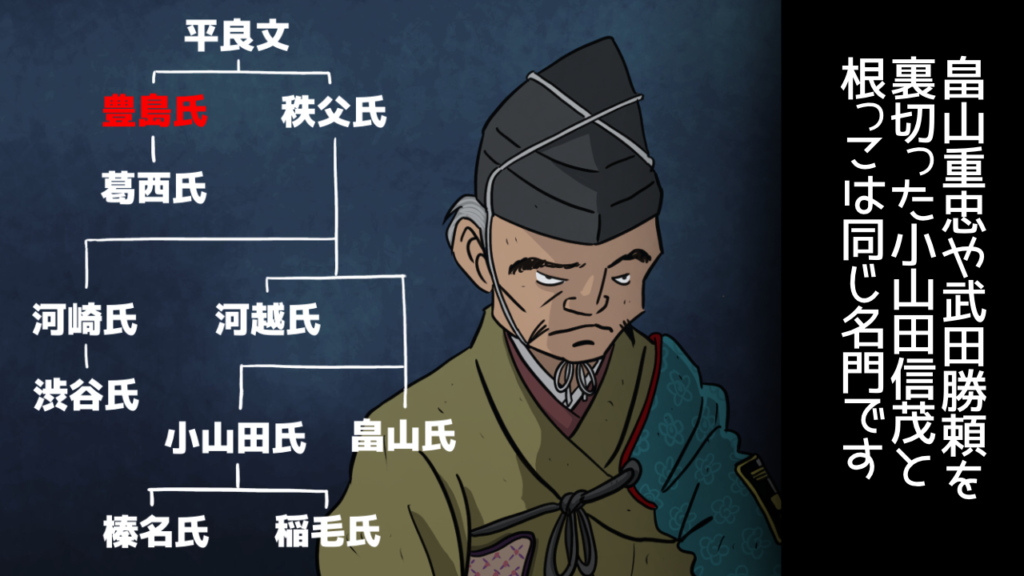

豊島氏について説明しておきます。豊島氏は「としまえん」のあったあたりを本拠にしていた武将、畠山重忠や武田勝頼を裏切った小山田信茂と根っこは同じ、名門です。ハイドロポリスのあった丘に豊島城の本丸があったそうなので、海パンいっちょで登城された方もいるかもしれませんね。はい、なんの説明にもなってませんね

こうしたやり取りが数年置きに繰り返され、時には半分だけ納める、時には麦は来年と逃げる、また全国的に旱魃に襲われ大凶作となった1461年には

年貢の全免を求めます

せめて半分納めてくれ

譲って4分の一

じゃ、じゃあそれで...

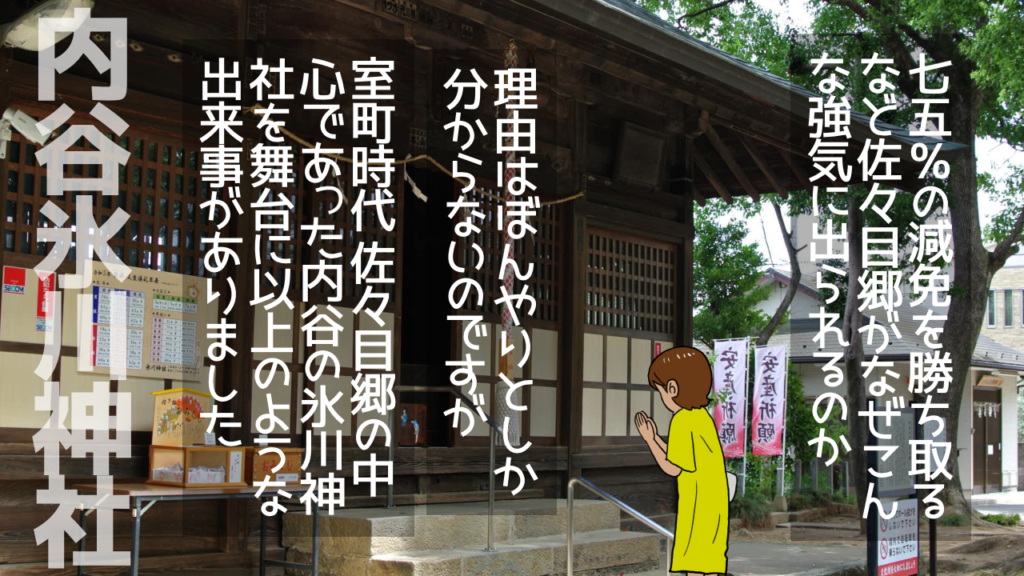

75パーセントの減免を勝ち取るなど、佐々目郷がなぜこんなに強気に出られるのか理由はぼんやりとしか分からないのですが、室町時代、佐々目郷の中心であった内谷の氷川神社を舞台に、以上のような出来事がありました

これあのだいぶ端折ってしまいましたが、この後太田道灌も首を突っ込んでくる、佐々目周辺は岩付太田氏と北条、両勢力の接点でもあったため戦火に見舞われ焼かれてしまう、埼玉県という単位で見てもかなりゴツい出来事です。機会がありましたら浦和市史、開いてみて下さい。権力に抗う佐々目の姿勢、なかなか痛快ですw w w

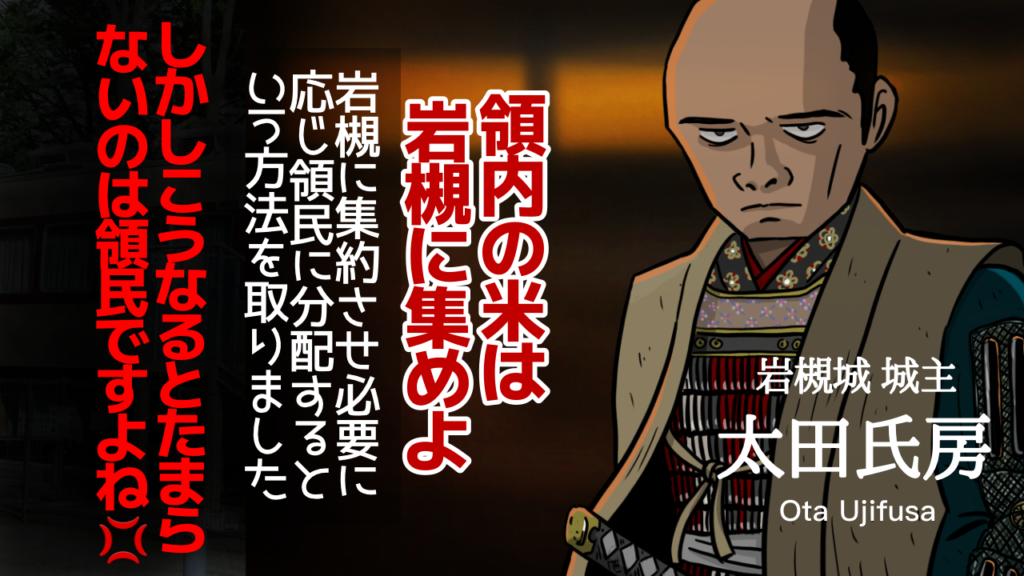

太田氏房 vs 太田窪

関東の覇者北条氏と天下統一を完成しつつあった豊臣秀吉の衝突は誰の目にも避けられない、そんな時代のお話です

北条サイドの武将である岩槻城主太田氏房は、自国の領民・代官に対しこのような触を出しました

大普請(大きな土木工事)である。各自、鍬ともっこを持って岩槻に参集せよ。不参の場合は一人につき5人の課徴を行う。代官はいずれの村にも男子は一人も残さずことごとく召し連れよ

豊臣軍の攻撃に備えての岩槻城の補強工事ですね。氏房は豊臣との関係が劇的に悪化するずいぶん前より「領内の男子全員で」という強い姿勢で決戦の体勢を整えようとしていました

岩槻城の深い掘にも、この時作られたものがあるそうです

強制的に駆り出された領民に思いを馳せるとまた違う景色が見えてきますよね

また並行して

農民はもちろん、商人、職人に至るまで、15歳から70歳までの男子で健康なものを全てリストアップし提出せよ

動員できる兵数の把握ですね。この時代の70歳が役に立つのだろうかという気もするのですが、領民全員を対象としているところからも、氏房、そして北条が豊臣秀吉をどう見ていたのかが分かると思います

また戦争に必要な食料についても

領内の米は岩槻に集めよ

岩槻に集約させ、必要に応じ領民に分配するという方法を取りました

しかしこうなるとたまらないのは領民ですよね

岩槻からのプレッシャーに耐えられなくなった領民は、各地で欠け落ち、離村、逃散、つまり村から逃げ出すという道を選び始めていました。ただ逃げるというのは基本個人レベルの話で、村としても一人逃がせば5人の追加負担などと言われていますから、監視の目も厳しく光らせていたと思います。 ところが

太田窪だけは農民だけでなく岩槻に近い立場の被官までもが一緒になって

村・ご・と!

逃げてしまいましたwww

これを

郷中明け

と言います。村ごとなら監視の目も、一人の不参につき五人の追加負担も意味を成さないですよね。なんつったって村ごとバックレですからねwww

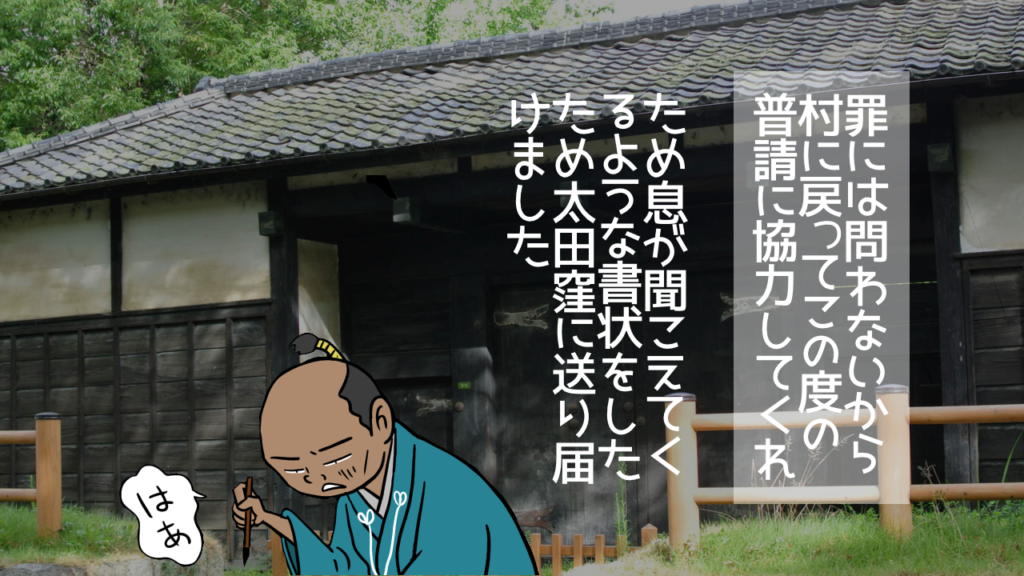

それはともかく太田窪の郷中明けを耳にした氏房は大激怒! はしたかもしれませんが

ため息が聞こえてくるような書状をしたため、太田窪に送り届けました

太田窪がなぜ郷中明けという強硬なプランに打って出たのか、出れたのか、氏房はなぜ太田窪に罰を与えなかったのか、はっきりとした理由は分かりません。ただ氏房は

畑も忙しい時期だろうから、そっちも上手くやってくれ

労うような言葉も残していますので、太田窪に対し一歩下がらざるを得ない何か事情があったのかもしれません

天正18年3月、22万の豊臣軍が関東に到達する、ほんの少し前の出来事でした

浅野長吉 vs 浦和民

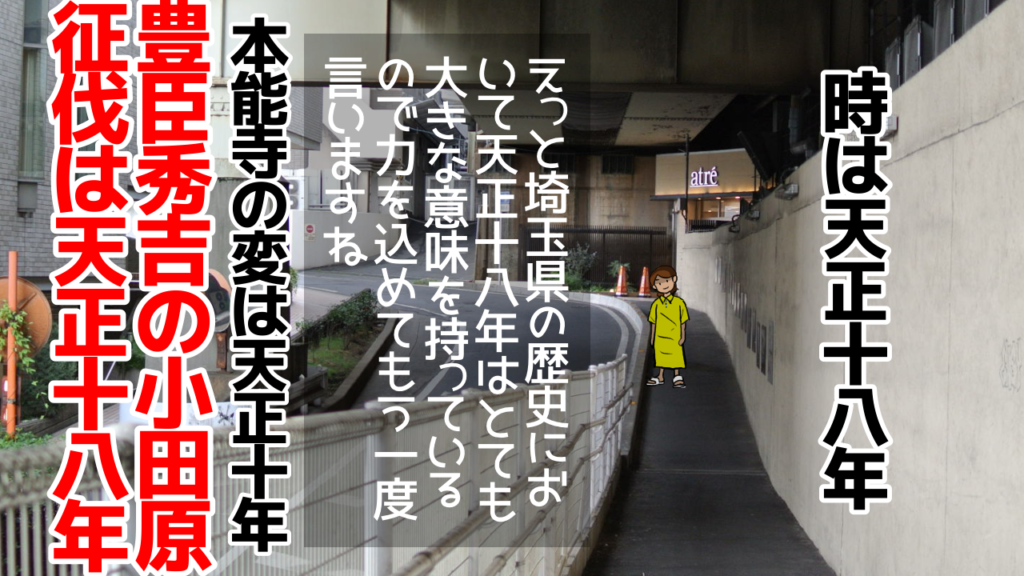

時は天正18年!!

えっと、埼玉県の歴史を見ていく上で、天正18年というのはとても大きな意味を持つと思うので

力を込めて

もう一度

言いますね

本能寺の変は天正10年!

豊臣秀吉の小田原征伐は天正18年!!

お寺や神社の由緒書きに「天正18年に焼失」と書かれているものがありますが、それはほぼ間違いなくこの時のもの、豊臣勢の仕業です

史跡巡りが何かと捗るかと思いますので、天正18という数字だけは頭に叩き込んでおいて下さい

天正18年5月。そんな豊臣の軍勢は浦和の町にも押し寄せました。ターゲットはもちろん

岩槻城です

それでは! 少ない記録を元にストーリーをこしらえてみます。多少の妄想が入っていることをお知りおき下さいませっ

クソどもが、通りがかりの町だというのにことごとく火を掛けやがった

浅野とやらは2万の軍勢を率いているという。その数では岩槻はひとたまりもないであろう、そこでだ

燃えさかる浦和の町に、町以上に野望に燃える二人の農民(浪人?)がいました。一人を甚内、もう一人を権太兵衛といいます

権太兵衛は甚内の養子であると書かれているのですが、岩槻浪人だったという記録があるので、元は太田家臣として岩槻で仕事をしていたのだと思います

甚内についても本名を見る限り名のある武士であったのは間違いないので、何かの事情で帰農(武士の身分を捨て農民になる)をし浦和に住んでいたのでしょう

へい、今はこんななりをしておりますが、もとは岩槻衆でございました。城内、城外、なんでも存じておりますゆえ、必ずや浅野様のお役に立てると信じております

よかろう。その方ら、岩槻まで案内せいっ

へいっ(やったぜ!)

二人の案内により

岩槻は堕ちました

ここで、伝説、知事の八幡様のお話をしておきます

浅野はたいへん喜び、先ずは甚内を

召し抱え地元広島に連れて帰ってしまいます

この「浅野は甚内を召し抱えるほどに気に入った」という史実から、二人はイヤイヤではなく

ノリノリで岩槻を売った

と考えました

そして権太兵衛には、豊臣秀吉からの朱印状という形で

関東一般市場取締役に任命(どえらい権限が与えられたんでしょうね)

桐御紋付香合を拝領!(香合とはお香を収納する容器です)

宿の市場開設を許し!

この道と、浦和で最も有名な女性と言っても過言ではない、このおばちゃんに繋がりました

そして名字帯刀を許された権太兵衛は、姓をもともと名乗っていた

星野姓に戻し

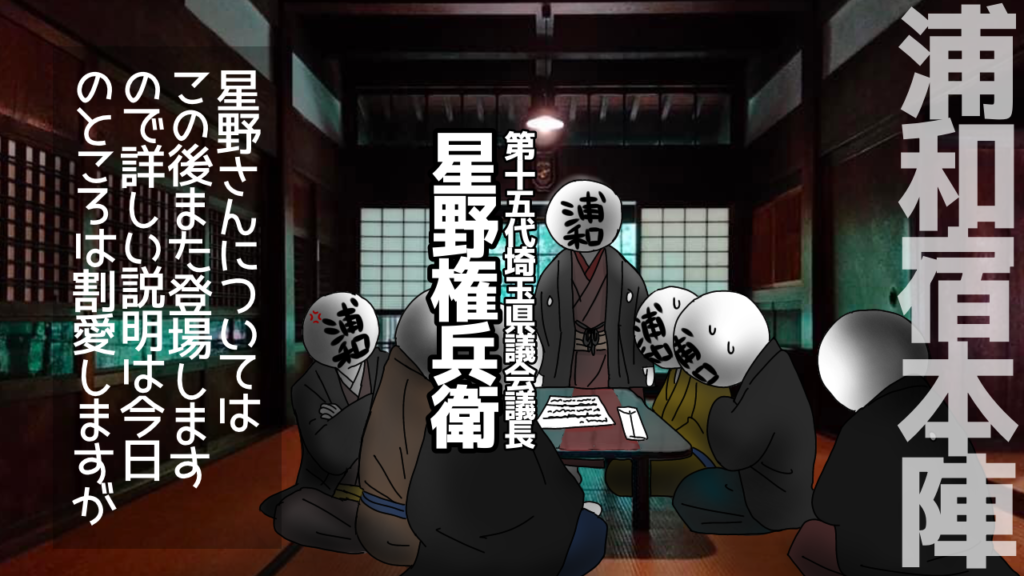

以後、浦和の名主「星野家」として、浦和の発展に大きく寄与していくことになるのですが

いかがでしょうか、旧浦和市の皆さま

星野家については、この後また登場しますので今日のところは割愛しますが、県庁所在地誘致を始めとする(浦和一立高校が夏の甲子園大会ベスト4までいった時のピッチャーも星野くんでしたよね良いピッチャーでした関係あるか知らないですけど)浦和躍進の数々のきっかけが

まさか天正18年にあったとは!

岩槻を売り飛ばした、その対価の上に成立したものだったとは!

夢にも思わなかったのではないでしょうか(後編に続く)