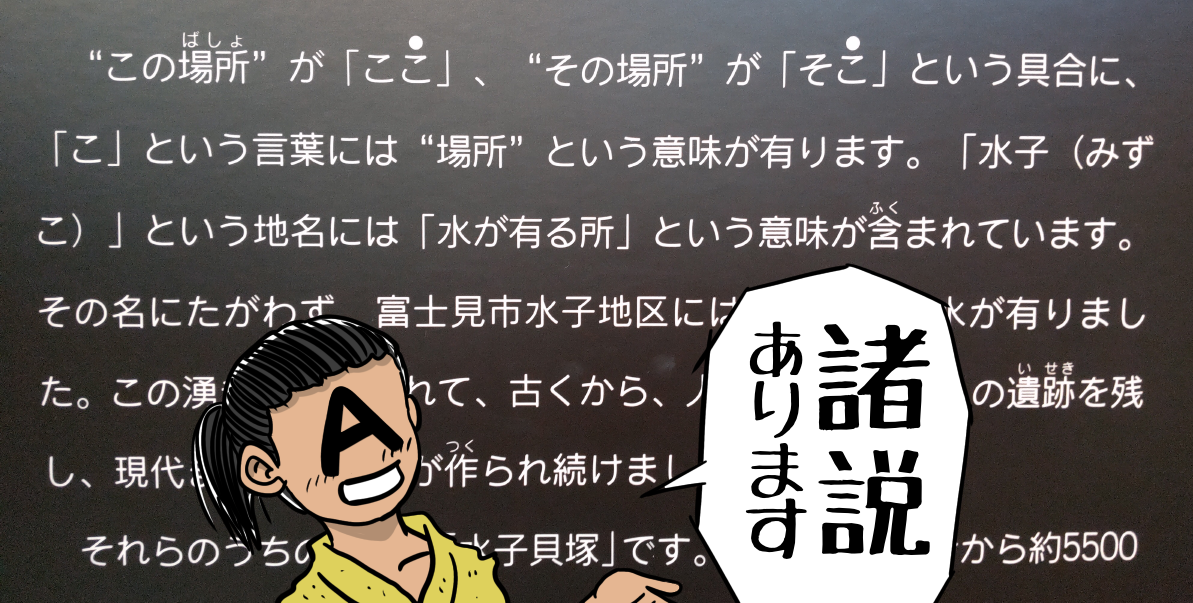

もしかしてあの水子【富士見市】

ググっても地名辞典を見ても、いわゆる「水子」に寄せる説というのは見当たらないのですが、先日購入した古い書籍の中に、いわゆる水子が由来であるというエピソードを発見してしまいました。なので今回は

もしかしてあの水子?

富士見市水子に接したほぼ全ての方の脳裏に横切ったであろうこのハテナについて見ていきます!

伝説の域を出ることはありませんが、人権も何もあったもんじゃなかった時代の最悪な、いや、心の洗われるようなエピソードでしたので(ウソ)、どうぞ最後までお付き合い下さいませっ

時は天正6年3月とあるのでちょうど上杉謙信の亡くなった頃のお話ですね。今の富士見市水子の大原というところに、勘右衛門という百姓一家が住んでおりました

その勘右衛門の家に、ある日の夕暮れ、一人の若い僧が訪ねてきて、一晩の宿を乞います

しかしこの勘右衛門という男。悪の限りを尽くしてきたような人物で、仏心などはこれっぽっちだって持ち合わせてはおりません

軽く門前払いをする…

のかと思いきや、なぜかこの時ばかりはどうした機縁か、僧の乞われるままに止宿させ、しかも16、7の娘にも給仕させ、そして翌朝、僧を快く旅立たせてあげたのでした

ところが後日、勘右衛門は娘が

子を宿していることに気が付きます

いつぞやの僧であろう!

勘右衛門は腹を立て娘を激しく責めたてます、が、娘はまったく身に覚えがない、これは怪異のことであると否定するより他がありませんでした

こうして親子の間に釈然としないものを残したまま、月は満ちて、娘は無事、男の子を出産しました

そこに例の僧がひょっこりと現れます

勘右衛門は恩を仇で返した所業に対し、あらん限りの暴言を浴びせかけ

お前の子だ、引き取れ!

そう強く責めよりました

若い僧は、静かにこれを聞いていましたが、やがて口を開くと

私には覚えのないこと。よろしい、その証拠をお目にかけよう

勘右衛門の手から赤子を引き取り、おもむろに息を吹きかけたかと思うと、赤子の姿はどこへやら。目の前より忽然と消え失せ、僧の手のひらには

少しばかりの水だけがありました

この様を見た勘右衛門と娘はただただ驚くばかりでしたが、さらに僧は

たちどころに観音様の絵を書きあげると

産まれる子が鬼であろうと蛇であろうと、それが汝らの孫であるからには大切に育てるが当たり前ではないか

しかし赤子は水泡と化し、さらに観世音の姿となった。これこそ汝らの日頃の悪行を改めさせるためである

今日から心を入れ替えて、善心に戻るがよいぞ!

言い終わるが早いか、僧はその姿を消し、そこにはただ観音様のイラストのみが残ったのでした

この日があたかも天正6年の3月21日であったため(空海の入定した日)勘右衛門は「弘法大師の厚い思し召である」と感じ、その後はひたすら善心を積み、生涯このイラストを大事にしましたとさ。 おしまい

さて、富士見市水子の由来、お読み頂きましたが、いかがだったでしょうか

江戸時代後期の旅人である十方庵という方も「水子の地名の由来はコレであろう」はっきりと書き残しているので信憑性は低くないと思うのですが、どうですかねえ、それにしたってストーリーがガタガタすぎやしませんかねえwww

まあ、伝説というのは実際の出来事をありのままに書き残してしまっては、個人攻撃になる、各方面からクレームを頂く、つまり誰かがイヤな思いをするので、龍だのキツネだのを用いてウヤムヤにする、そういうものなのかもしれませんが、登場人物の中で「ありのまま」書き残されて気まずい思いをするのは

どう考えても若い僧ですよね!?

何が汝らの孫だ、お前の子だんべ。