埼玉はなぜ埼玉という名称なのか

どもこんにちは! ゴケゴーちゃんでっす

早速ですが今回は、埼玉県民の基本のキかもしれませんね

埼玉はなぜ埼玉なのか

というナゾについて考えてみます。それでは行ってみましょうっ

埼玉県が「埼玉」を名乗るようになった理由はハッキリしています

明治4年に埼玉県が成立した際、当初の県庁として定められた岩槻が埼玉郡に属していたため、埼玉県は埼玉を名乗ることになりました

ではなぜ、埼玉群は「埼玉」だったのか

これは学校でも習いましたよね、さきたま古墳群ですね

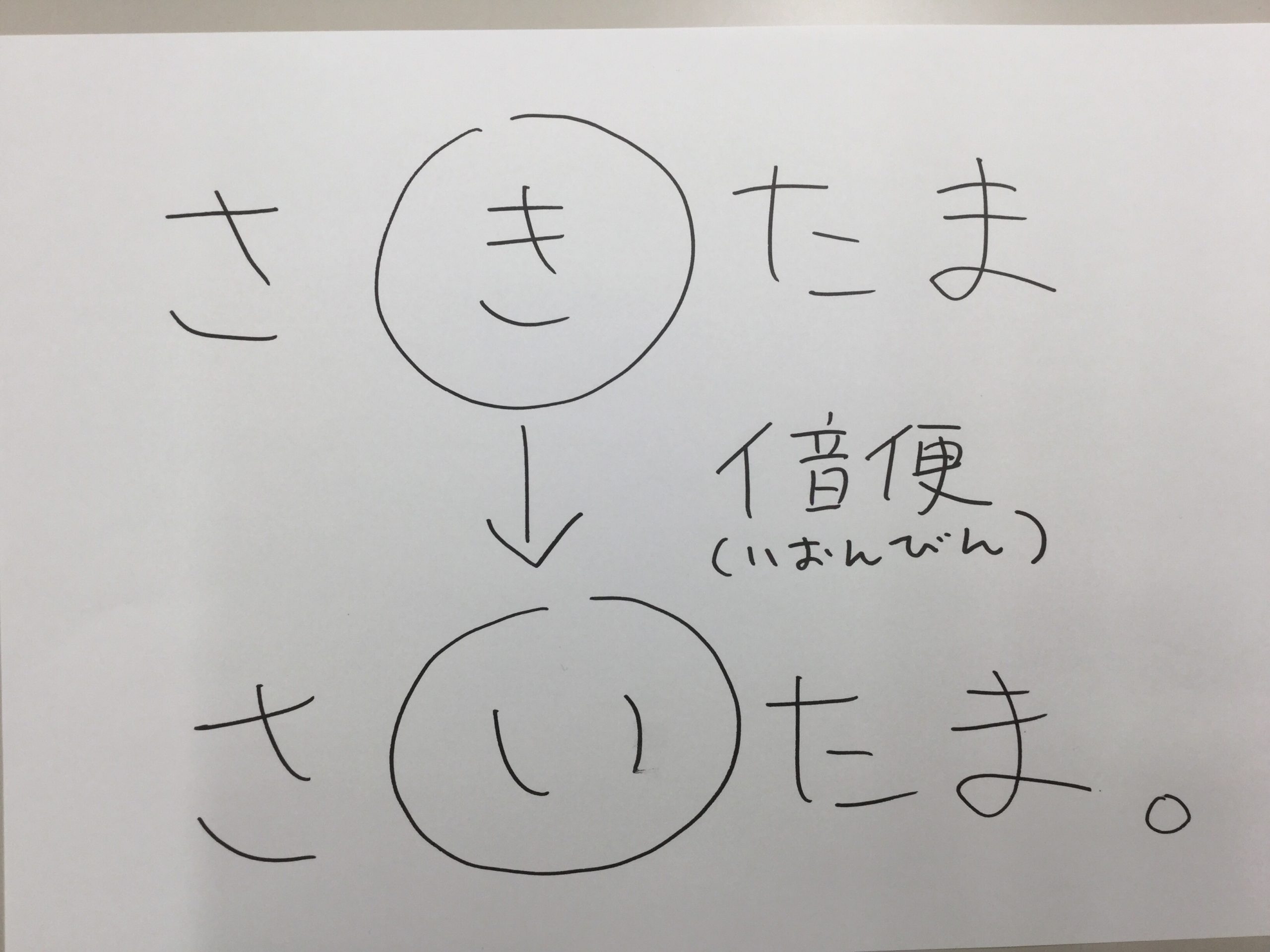

ただ埼玉古墳群は「さいたま」ではなく「さきたま」と読みますよね?

コレはなぜ二種類あるのかと言うと

たぶん、イ音便

どちらが正しいではなく、単に「音」が変化しただけなような気がします。イ音便とは、美しきが美しい、おっしゃりますがおっしゃいますなど、主に「き、ぎ、し、り」が「い」に変わる現象ですね

とは言え「さき」は重要なキーワード。もう少し「さき」に注目し掘り下げていきますね

「さき」とは

先・崎・前

何かの先っちょであることを意味していると思うのですが、その前に「道」の成り立ちについて知っておく必要があるので説明しておきます。

五畿七道(ごきしちどう):律令制にて定められた行政区分。五畿とは主に今の近畿地方、それ以外の地域はそれぞれ七つの道に区分けされた

県やなになに地方の存在しない時代、地域は「道に属する」という形で区分けをされていました。いまいちピンときませんが、韓国は今も「慶尚南道」や「全羅南道」ですし、そういえば北海道も「道」ですね

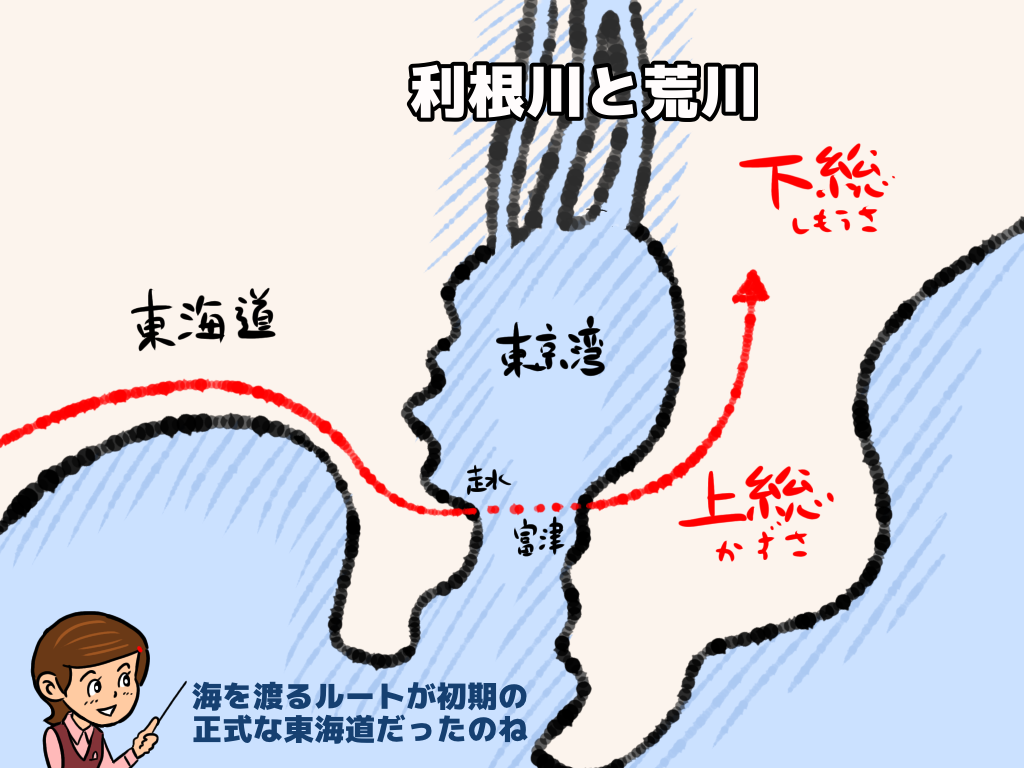

身近なところだと上総(かずさ)と下総(しもうさ)の関係が分かりやすいのでそちらを使ってお話しますね

上総と下総は、名前からして上にありそうな上総が房総半島の下、下にありそうな下総が上になっています

これはナゼかというと、奈良方面から東海道を使い関東を目指した場合、東京下町はまだ完全に陸地化していなかったのでしょう、通ることが出来ず、三浦半島より海路で房総半島へ渡っていたからです

上総は、奈良から見て「先」に到達する地域に当たるため、房総半島の「下」に位置してるにも関わらず「上」の文字が当てられた、という訳ですね

東へ向かう海沿いの道=東海道

先ずは、当時の道(官道)は奈良を起点に始まっていた、ということを覚えておいてくださいませ

他にも、奈良から見て、越後の前に越前、下野の前に上野など。前、後、上、下、の付けられた地名は幾つかありますね

話は戻って「さき」です

埼玉県は東へ向かう山沿いの道、つまり東山道に属していました

東山道とは群馬栃木を横断する道であり、ほぼ現在の国道50号線に当たります

埼玉方面へ向かう人はこの道を通り、群馬県太田市あたりより南下、武蔵国国府のある府中を目指しました

利根川を渡った旅人が、おおお、これがさきたま古墳群か! と驚いたかどうかは分かりません。古墳など道中イヤというほど見てきたでしょうし、何より群馬には埼玉の何倍もの数の古墳がありますからね

それでも、ここまで来れば府中はもうすぐだー、安堵したであろうことは想像に難くありません

てな訳で結論です

さきたま古墳群は奈良から見て府中の手前にあるランドマークなので、前(さき)

府中は多摩郡に属しているので、多摩(玉)

前と玉が合体して、前玉(さきたま)

さきたまがイ音便で変化して、さいたま

埼玉!!

埼玉の地名の由来は、幸多き魂説など幾つかあります。けれど他の説を推した場合、ここまでだらだら書くことがあるかと言うとちょっと無理なんですね

という訳で! 郷土愛の無さ日本一のボクらですから県名の由来などホントどーでもいいとは思うのですが、埼玉の由来は前多摩。当ブログはこの説を採用し、以後励んでいきたいと思っとりますので、今後ともどーぞよろしくお願いします