埼玉はなぜ埼玉という名称なのか

Posted on by eiji

どもこんにちは! ゴケゴーちゃんでっす

早速ですが今回は、埼玉県民の基本のキかもしれませんね

埼玉はなぜ埼玉なのか

というナゾについて考えてみます。それでは行ってみましょうっ

埼玉県が「埼玉」を名乗るようになった理由はハッキリしています

明治4年に埼玉県が成立した際、当初の県庁として定められた岩槻が埼玉郡に属していたため、埼玉県は埼玉を名乗ることになりました

ではなぜ、埼玉群は「埼玉」だったのか

これは学校でも習いましたよね、さきたま古墳群ですね

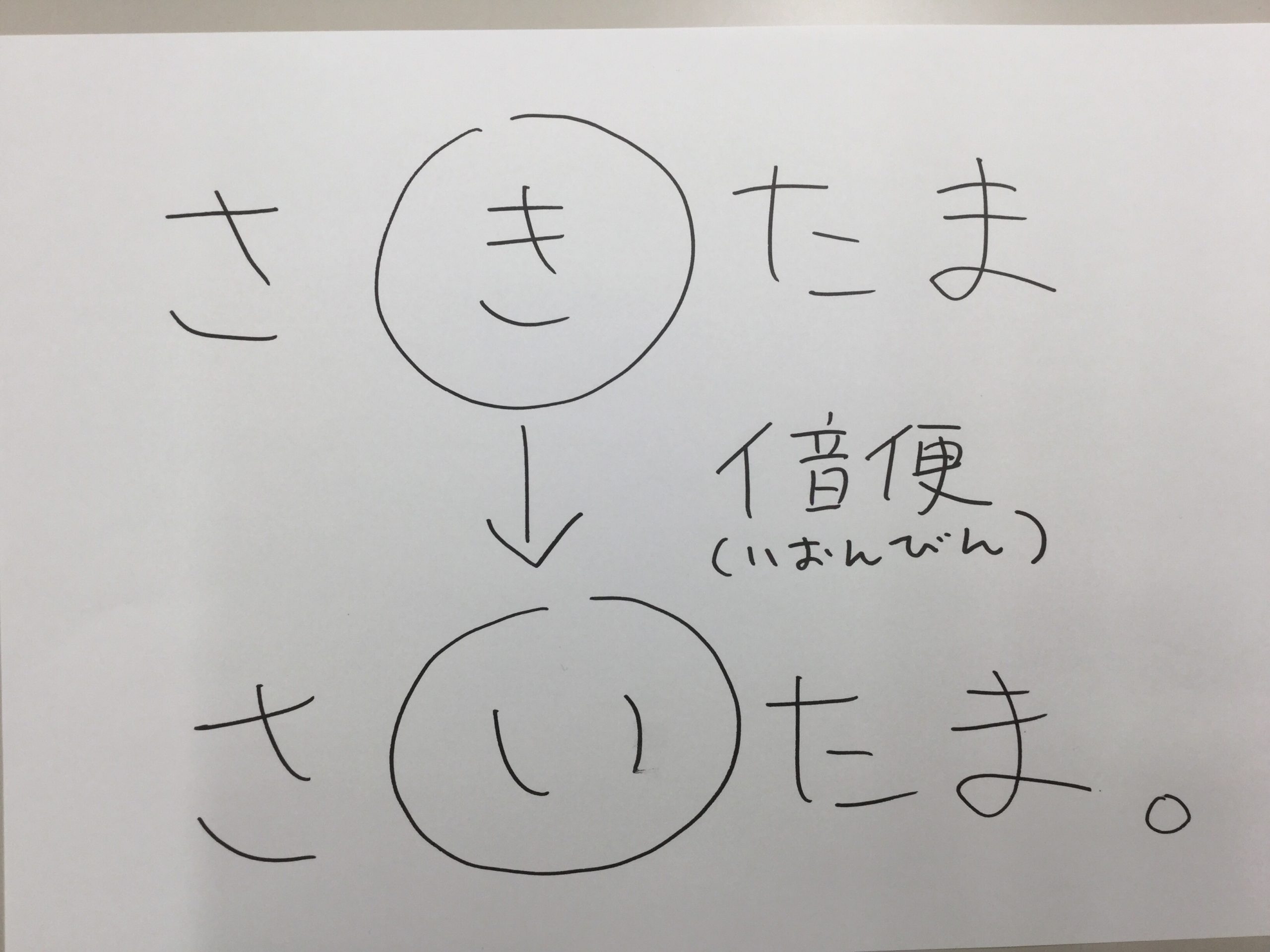

ただ埼玉古墳群は「さいたま」ではなく「さきたま」と読みますよね?

コレはなぜ二種類あるのかと言うと

たぶん、イ音便

どちらが正しいではなく、単に「音」が変化しただけなような気がします。イ音便とは、美しきが美しい、おっしゃりますがおっしゃいますなど、主に「き、ぎ、し、り」が「い」に変わる現象ですね

とは言え「さき」は重要なキーワード。もう少し「さき」に注目し掘り下げていきますね

「さき」とは

先・崎・前

何かの先っちょであることを意味していると思うのですが、その前に「道」の成り立ちについて知っておく必要があるので説明しておきます。

五畿七道(ごきしちどう):律令制にて定められた行政区分。五畿とは主に今の近畿地方、それ以外の地域はそれぞれ七つの道に区分けされた

県やなになに地方の存在しない時代、地域は「道に属する」という形で区分けをされていました。いまいちピンときませんが、韓国は今も「慶尚南道」や「全羅南道」ですし、そういえば北海道も「道」ですね

身近なところだと上総(かずさ)と下総(しもうさ)の関係が分かりやすいのでそちらを使ってお話しますね

…

Continue reading埼玉はなぜ埼玉という名称なのか