1古代のスーパー直線道路【所沢市/狭山市】

The long and winding road that leads to your door〜

今さら説明の必要もないビートルズの代表曲ですが、他にも美空ひばりさんや米津玄師さんなどなど

知らず知らず 歩いてきた 細く長いこの道 振り返れば 遥か遠く 故郷が見える でこぼこ道や 曲がりくねった道〜

曲がりくねり はしゃいだ道〜

どうも道というやつは、細く長く曲がりくねっていたほうが情緒を感じやすいのか、歌や詩になりやすい傾向にあるのかもしれません

しかし平成元年

そんな情緒を一切無視した

巨大で!

真っ直ぐな!

道路跡が所沢市の中学校から発見されます

道の幅は約12メートル。真っ直ぐに伸びる道筋は、もしや古より伝わりしスーパー直線道路

東山道武蔵道

の一部なのではと、それは大きな話題になりました

という訳で今回は、そのスーパー直線道路を東京都東村山市にある久米川古戦場より、行けるところまでトレースしていきたいと思います!

東山道武蔵道はなぜこれほどまでに巨大で真っ直ぐだったのか、そしてこの道の上どんなドラマが隠されているのか、どうぞ最後までお付き合い下さいませっ

久米川古戦場は、鎌倉を攻める新田義貞軍と、鎌倉幕府軍の第2ラウンドが行われたところです。

その戦いの際、義貞が指揮を執ったとされる場所が

将軍塚

将門記(しょうもんき)に登場する比企郡狭服山はどこにあるのか

いくつかの説があるのですが、東山道武蔵道は府中へ通ずる道ですので、将軍塚のあるこのあたりに「狭服山」があると話が何かとスムーズなんですね

なので狭服山は狭山丘陵。この説を採用し、ココに籠った男の話を書きました。よろしければどうぞ↓↓↓

東山道武蔵道は少し長いので以下「武蔵道」とします。

武蔵道は、東へ向かう山沿いの道、すなわち「東山道」に属する上野国府より、武蔵国府である府中へアクセスするために作られた官道(国が作った道)ですので、よりスピーディに行き来が出来るようほぼ真っ直ぐに設計されました。

途中、河もあるし、丘もある、真っ直ぐなんてムリっすよ!

そんなこた分かってるけど、真っ直ぐがイチバン早いんだからとにかく真っ直ぐ作れ!

そんなやりとりがあったかどうかは存じませんが、武蔵道は地理的な条件をいろいろ無視し、不必要なまでに真っ直ぐに作られました。

幅が12メートルもある理由は、有事の際、軍隊と大量の物資を送り込むのに都合が良いからであると考えられています。

勢揃橋(せいぞろいばし)

鎌倉を攻める軍勢が「勢ぞろい」した場所だと云われています。この期に及んで立場もありませんが、地位のある武将も多く集まりましたので、無位無冠(役職なし)の義貞には結構な気苦労もあったでしょうね。

鎌倉街道碑

武蔵道は一般的には「鎌倉街道」と呼ばれています。武蔵道 = 鎌倉街道ではありませんがこのあたりの道筋はほぼ一緒です。国府街道と書かれることもあります。

新光寺(しんこうじ)

鎌倉へ向かう新田義貞が必勝祈願をした寺です。義貞は鎌倉を攻め落とした帰りにも立ち寄り「黒塗りの乗鞍」を奉納しています。ちなみに源頼朝もここでランチをとったことがあります。

まいまいず井戸

1333年5月15日

分倍河原の戦いで大敗を喫した新田義貞軍は、この道を狭山市堀兼まで退却してきました。

分倍河原からは約25キロの距離があります。これだけの距離を、命を取り合う戦いをした後、もちろん徒歩で退却してきました。

なぜ堀兼まで逃げてこなければならなかったのか

追いつかれたらイヤだから?

もちろんそれはあると思います。追いつかれたらとってもイヤです

なので、やはりこの道沿いにある武蔵国分寺の七重の塔に火を付けてきました。でもさすがにちょっとやりすぎたかなと、義貞は少し後悔をしています。

もう一つ重要な理由があります

それは

飲み水です。

堀兼神社は柳瀬川と入間川のちょうど中間にあり、水を得ることのとても難しいエリアでした。

不老川があるやんけ

ハイ残念! 不老川などあてにはなりません。あの川の本当の名前はニギハヤミフロウヌシ、ではなく

としとらず川

水の流れていないことも多い川なんですね。水が流れていない状態で年をまたぐので歳をとらない

今の感覚だとちょっと分かりにくいですね

昔はお誕生日というものがなく、お正月に日本中の全ての人が同時に一つ歳を取っていました。そのお誕生日に水が流れていない(時が流れていない?)なので歳をとらない。それはともかく

堀兼には「井戸」がありました

コンビニも水道も無い時代、飲み水の確保の出来ない場所で一息つくなど出来るはずがありませんよね。

距離はあるが、とりあえず堀兼まで行こう、そして次どうするかをみんなで話し合って考えよう

義貞はそんな逡巡を胸にこの地まで退却してきたのかもしれません。

武蔵道をこのまま進めば義貞の故郷である新田壮があります。もしかしたら義貞は、このまま新田まで帰り、軍を立て直す? はたまた潔く腹を切る? いずれにせよ義貞の中には弱気の虫がうじゃうじゃいたと思うんですね。ボロ負けしちゃいましたからね

しかしその日の晩

相模の大豪族、三浦一族の軍勢6000騎が義貞軍に合流します!

6000騎ってけっこうな数ですよ。騎馬1騎につき郎党と呼ばれる徒歩の兵隊が数人付きますからね。その数は数万人になっていたと思います。

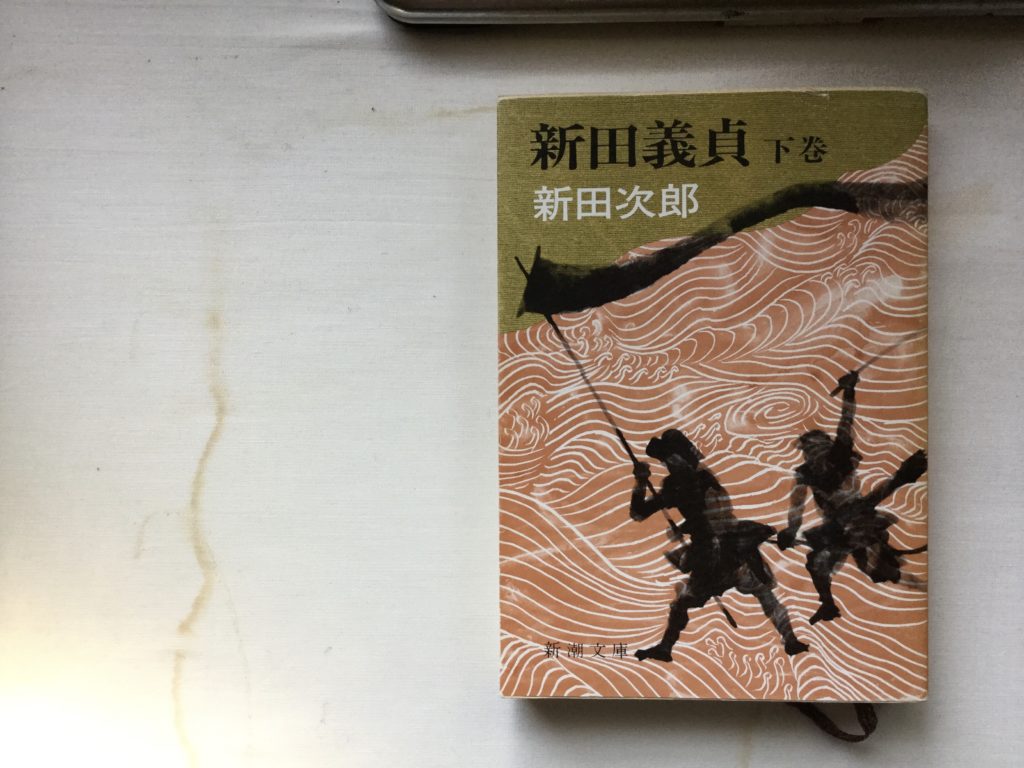

そんな大軍が堀兼までワラワラやってきたというのも考えにくいので、ここは新田次郎先生の名著「新田義貞 下巻」を参考に、三浦からの使者のみが堀兼の新田軍に合流し

Rord to KAMAKURA!

再び鎌倉へ攻め上ることをそそのかした、という線で考えていきますねwww

三浦の使者と、義貞、各大将は、たぶん今の堀兼神社でしょう。ココで軍議を開き、武蔵国府である府中を攻め落とす作戦を練りました。

府中を奪うということは、武蔵国を押さえるも同義。いわば「王手」でもあります。三浦の軍勢は、府中にある鎌倉幕府軍の中から反旗ののろしを挙げる計画とのことなので、翌早朝

新田軍は武蔵道を引き返し府中へとばく進!!

言ってしまうと簡単ですけどね

昨日ボロ負けして退却してきたばかりなんですよ?

それなのに、まだ夜も明けきらぬ早朝にたたき起こされまたまた25キロ先の府中まで歩かされ、世の中を一変させるような大いくさを強要される

勝ったから良いようなもののブラックですよねえwww

そんなドラマがあったのも、ここに井戸があったからでした。

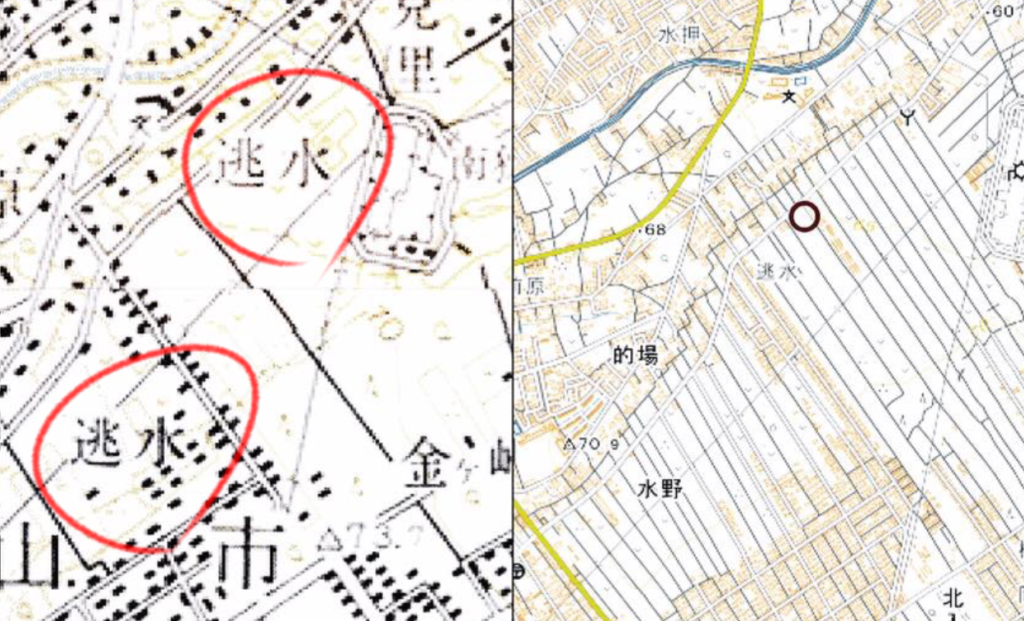

堀兼という地名には(井戸を)堀難い、から来ているとの説があります。また、この地には「逃水」という地名まであります。

武蔵道の直進的な道筋がここだけ妙に残っのたは、悪質な土地だったがゆえに開発が遅れたから、というのが少なからずあるのかもしれません。

情緒のない「ほぼ真っ直ぐ」な東山道武蔵道

ですが、水の得られないこの堀兼の地に、先人たちがどれほどの苦労と工夫をして井戸を掘ったのか。そして、その井戸にどれだけの人が救われ、どれほどのドラマがあったのか

この道は様々な景色を今に見せてくれているのだ思います。

新狭山の本田技研工業埼玉工場の少し手前で行き止まりました。

東京都の東村山から新狭山まで、結構な距離がありましたが、1300年前に作られたと考えられるスーパー直線道路は今もこのように真っ直ぐです。